Le secteur de la tech fait face à son plus grand paradoxe. D'un côté, il est le moteur de l'innovation, promettant un avenir plus efficace, plus connecté et aussi plus intelligent pour gérer la crise climatique. De l'autre, il est l'un des plus grands pollueurs de la planète. La fabrication de nos gadgets favoris repose sur l'extraction de terres rares, des chaînes d'approvisionnement complexes et une consommation d'énergie qui donne le vertige, avant même que l'appareil ne soit allumé.

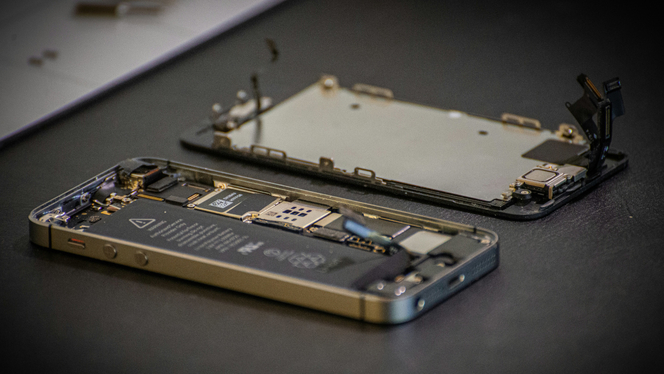

Il y a aussi la question de l'obsolescence programmée qui agace autant les consommateurs que les régulateurs, jusqu'à se demander s'il ne s'agit pas d'un modèle économique à part entière. Batteries collées, pièces de rechange introuvables, mises à jour logicielles qui ralentissent les anciens modèles. Les exemples sont légion.

Avec les imprimantes par exemple, combien d'appareils finissent à la poubelle à cause d'une erreur inconnue ou d'une pièce en plastique à quelques centimes, juste après la fin de la garantie ? C'est sans parler de la cartouche d'encre, souvent vendue à un prix qui défie l'entendement et parfois conçue avec des puces propriétaires pour empêcher ou du moins dissuader d'utiliser des alternatives compatibles.

L'Europe et le droit à la réparation

En Europe, le règlement sur l'écoconception pour des produits durables (ESPR ; Ecodesign for Sustainable Products Regulation) monte en puissance. Oubliez les anciennes directives qui se contentaient de mesurer la consommation électrique en veille, tandis que le droit à la réparation vise à s'imposer.

Pour les fabricants de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres imprimantes, ce sont des contraintes inédites. Ils doivent garantir la disponibilité des pièces détachées (écrans, batteries, connecteurs de charge) pendant plusieurs années après la fin de la commercialisation. Plus fort encore avec une conception de leurs produits pour qu'ils soient effectivement réparables, sans nécessiter d'outils exclusivement réservés aux professionnels.

Pour le consommateur, la perspective est séduisante, mais c'est également le cas pour les entreprises. Acheter un parc d'appareils ne signifiera plus de devoir le remplacer intégralement trois ans plus tard à cause de composants fatigués.

Au-delà du matériel : la sobriété numérique et l'IA

Mais l'écoconception ne s'arrête pas au matériel. Le deuxième front, c'est le logiciel. La sobriété numérique gagne du terrain. Les développeurs sont de plus en plus poussés à optimiser leur code, non seulement pour la vitesse, mais aussi pour l'efficacité énergétique. Une application mal codée ou un site web inutilement lourd en scripts draine la batterie de millions d'appareils.

Et puis, il y a l'éléphant énergétique dans la pièce : l'intelligence artificielle. L'entraînement des grands modèles de langage (LLM) consomme des quantités d'électricité qui relèguent presque au second plan le minage de Bitcoin. L'écoconception de l'IA devient un sujet majeur. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que l'IA peut faire, mais à quel coût énergétique. La recherche s'oriente vers des modèles plus petits, plus spécialisés et des architectures matérielles plus efficientes.

L'industrie tech doit inévitablement faire son autocritique et aussi penser que la prochaine grande innovation doit tenir compte du droit à la réparation ou d'autres aspects qui en découlent. Si une réglementation européenne peut servir de piqûre de rappel, la partie ne semble pas gagnée d'avance pour autant. La pression du consommateur a un rôle important à jouer, mais il demeure faillible et peut bien vite oublier quelques principes face à des nouveautés alléchantes.