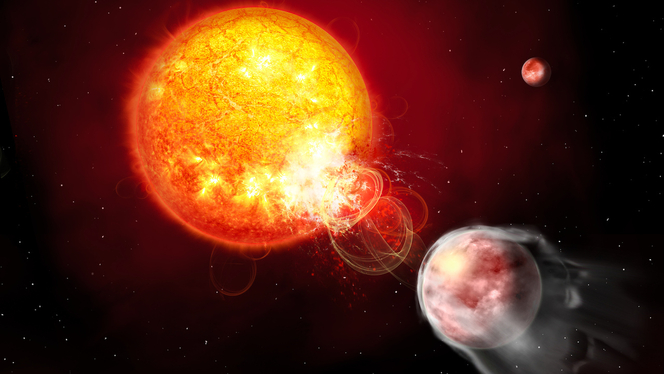

Des astronomes ont mis en évidence un phénomène cosmique aussi fascinant que destructeur. Une exoplanète qui semble activement provoquer sa propre perte. Un scénario digne de la science-fiction, et pourtant bien réel.

Située à environ 400 années-lumière, la géante gazeuse HIP 67522 b est si proche de son étoile qu'elle y déclenche des explosions à sa surface. Ces explosions se retournent ensuite contre elle, en arrachant son atmosphère.

Un lien magnétique fatal

Au cœur de ce jeune système stellaire de seulement 17 millions d'années (4,6 milliards d'années pour notre Système solaire), la planète HIP 67522 b boucle son orbite en seulement sept jours.

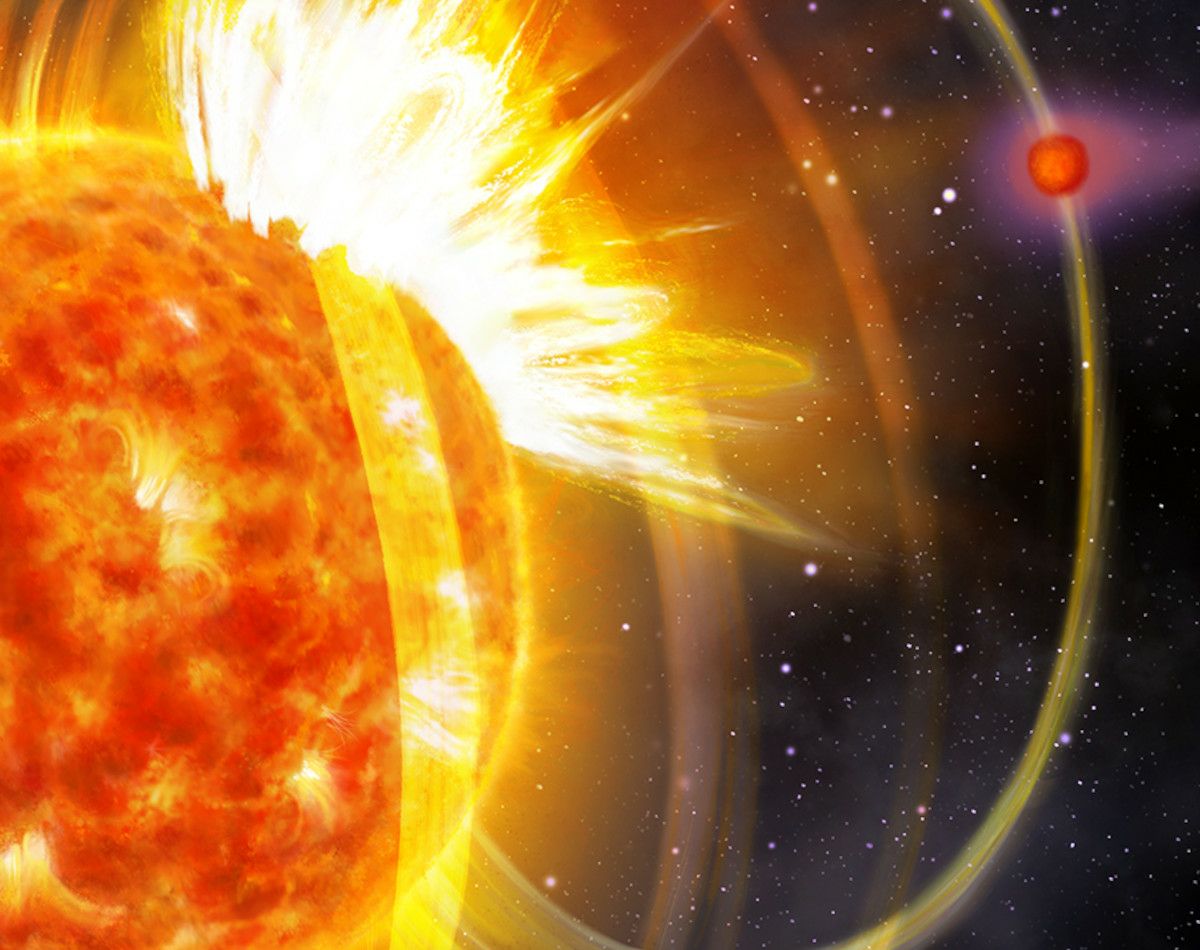

Cette proximité extrême crée une interaction inédite. D'une manière encore mal comprise, la planète se connecte au champ magnétique de son étoile, un peu comme si elle tirait sur une corde invisible.

Ce phénomène déclenche des éruptions stellaires d'une très grande violence, jusqu'à 100 fois plus énergétiques que ce que les théories prévoyaient. C'est la première fois qu'une telle dynamique est observée, remettant en cause l'idée que les étoiles agissent indépendamment de leurs planètes.

La planète qui s'autodétruit

L'interaction n'est pas sans conséquences dramatiques pour la planète elle-même. Les éruptions qu'elle provoque sont projetées directement dans sa direction. Elle subit ainsi un bombardement de radiations six fois plus intense que la normale.

Ce déluge d'énergie a surchauffé et fait gonfler son atmosphère au point qu'elle atteint la taille de Jupiter avec seulement 5 % de sa masse. Le problème, c'est que ce processus la détruit.

D'ici 100 millions d'années, cette géante gazeuse pourrait avoir perdu assez d'atmosphère pour n'être plus qu'une « Neptune chaude », voire une planète encore plus petite.

Une détection avec CHEOPS et TESS

Pour prouver cette relation de cause à effet, une équipe scientifique internationale a utilisé les télescopes spatiaux CHEOPS (CHaracterising ExoPlanets Telescope ; ESA) et TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite ; NASA).

Grâce à la méthode du transit, qui détecte la baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant, ils ont pu observer à la fois l'orbite de la planète et les sursauts de lumière des éruptions. L'analyse statistique sur cinq ans est sans appel.

« Avec CHEOPS, nous avons observé plus d'éruptions, portant le total à 15, et la quasi-totalité arrivait dans notre direction au moment où la planète passait devant l'étoile vue depuis la Terre », explique Ekaterina Ilin de l'institut néerlandais de radioastronomie.

N.B. : Source images (vues d'artiste ; NASA et ESA) : Janine Fohlmeister, Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam / Danielle Futselaar.