Si vous fréquentez TikTok, il est fort probable que vous ayez découvert des vidéos de jeunes partageant leurs mésaventures sentimentales avec un terme à la tonalité presque délicate : le « goumin ».

Ce terme, originaire de Côte d'Ivoire, ne se limite pas à être une mode passagère ; il a su s'ancrer dans le langage de la Génération Z en France pour évoquer une réalité globale : la fin d'une relation amoureuse et la souffrance qui l'entoure.

D'où vient ce mot ?

Oubliez le ghosting ou le situationship, l'expression actuelle pour caractériser la souffrance émotionnelle provient du nouchi ivoirien, l'argot d'Abidjan. Le terme, popularisé en France par la diaspora africaine, a connu une propagation rapide sur les réseaux sociaux, qui lui ont offert un espace optimal pour sa diffusion.

Le « goumin » représente la peine amoureuse brute et intense, celle qui blesse. Sa popularité représente une légère cassure culturelle : cette fois-ci, le jargon du rendez-vous amoureux n'est pas un anglicisme mais un emprunt plein de signification d'une culture francophone.

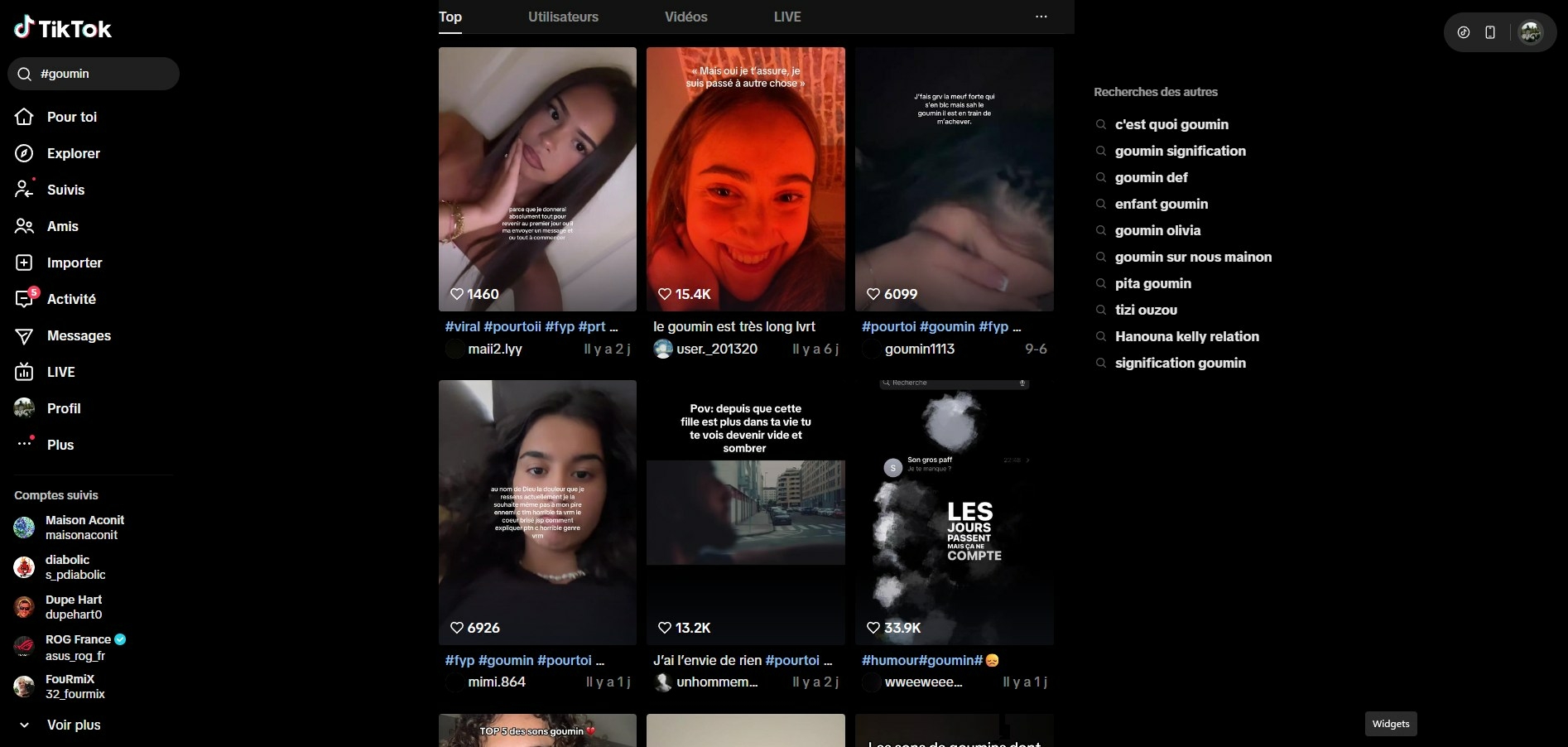

Quelle est l'apparition du « goumin » sur les plateformes de réseaux sociaux ?

Au-delà des larmes et des mouchoirs, le désespoir amoureux 2.0 s'exprime sur TikTok. Le hashtag #goumin regorge de contenus où la créativité et la vulnérabilité se croisent. On y trouve une variété de choses :

- Des récits émouvants, où des jeunes dévoilent sans retenue leur vécu.

- Des sketchs comiques pour faire de la douleur un objet de moquerie.

- Des recommandations pour « sortir du goumin ».

- Des playlists personnalisées sur Spotify créées pour soutenir chaque phase de la guérison.

Le goumin se transforme en une expérience partagée, une idée que l'on s'approprie et décline sans fin.

Que nous apprend ce phénomène sur la génération Z ?

Ce phénomène, exacerbé par les médias sociaux, signale une séparation avec les générations antérieures qui avaient tendance à minimiser la douleur de l'amour à travers des expressions toutes faites telles que « un de perdu, dix de retrouvés ».

En qualifiant exactement leur souffrance, les jeunes lui donnent une légitimité. Le goumin ne doit plus être perçu comme une faiblesse à dissimuler, mais comme une émotion légitime qu'il est bénéfique d'admettre et de communiquer. Il s'agit d'une véritable émancipation verbale qui se réalise, métamorphosant une expérience personnelle pénible en un instant de liaison et d'appui collectif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que ce terme est exclusivement utilisé par les jeunes ?

Essentiellement, oui. L'expression est profondément intégrée dans le vocabulaire de la Génération Z et des « millennials » les plus branchés. Toutefois, sa viralité est si grande qu'il commence à être adopté par des marques et des médias, ce qui pourrait étendre son utilisation.

« Goumin » et « pain », est-ce identique ?

Pas tout à fait. Le terme « goumin » fait référence à la douleur sentimentale, au chagrin éprouvé suite à une séparation amoureuse. Le terme « pain », également dérivé du nouchi, est employé pour désigner un « crush », soit une personne pour qui on ressent une attirance spéciale. On peut donc avoir un « pain » qui finit par nous mettre en goumin.