Des chercheurs du MIT ont mis au point une technologie de rupture : des implants bioélectroniques microscopiques, injectables dans la circulation sanguine. Ces dispositifs, nommés "circulatronics", voyagent jusqu'au cerveau, franchissent sa barrière protectrice et y délivrent une stimulation électrique ciblée, ouvrant la voie à des traitements neurologiques sans chirurgie.

Le traitement des pathologies neurologiques se heurte depuis toujours à deux obstacles majeurs. D'un côté, la nécessité d'interventions chirurgicales lourdes et risquées pour poser des implants.

De l'autre, l'imperméabilité quasi totale de la barrière hémato-encéphalique, ce rempart naturel qui protège le cerveau mais bloque aussi la plupart des traitements.

Circulatronics : l'alliance de la biologie et de l'électronique

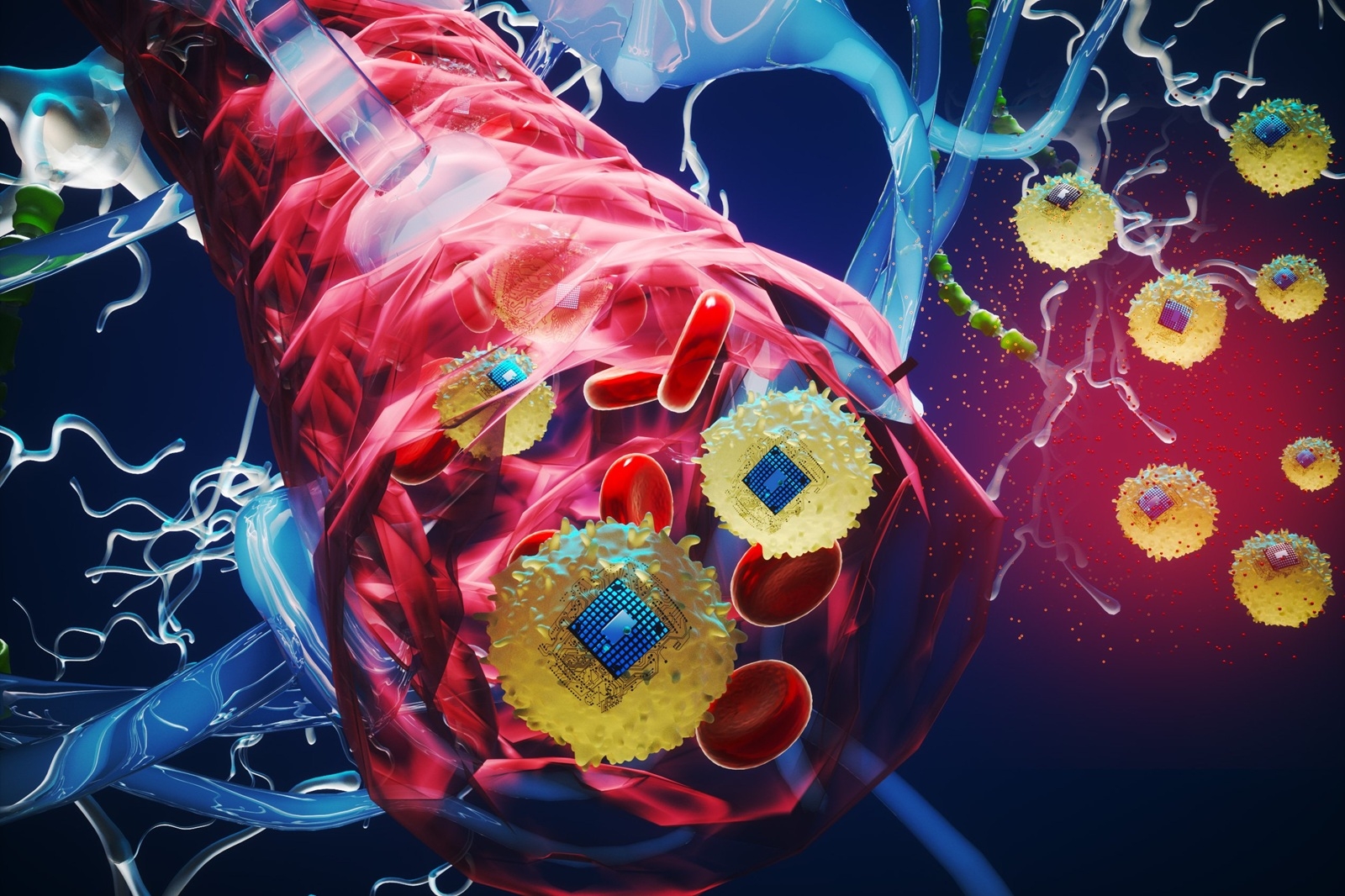

La solution développée par les équipes du MIT, les fameux "circulatronics", repose sur des puces électroniques d'une taille infime, de l'ordre du milliardième de de la taille d'un grain de riz.

Pour déjouer les défenses de l'organisme, les scientifiques ont eu une idée ingénieuse : fusionner ces composants électroniques avec des cellules immunitaires vivantes, plus précisément des monocytes.

Ces cellules sont naturellement programmées pour cibler les zones d'inflammation dans le corps. En s'associant à elles, les implants se parent d'un camouflage biologique parfait, agissant comme un véritable cheval de Troie.

Ce bouclier cellulaire leur permet non seulement d'éviter d'être attaqués par le système immunitaire, mais aussi de naviguer sans encombre dans le dédale des vaisseaux sanguins.

Franchir la barrière sans effraction

L'exploit le plus remarquable de cette technologie est sans doute sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique sans la léser. Guidés par les monocytes auxquels ils sont couplés, les implants s'infiltrent à travers cette membrane protectrice pour atteindre leur cible avec une précision redoutable.

Une fois en position, ces micro-dispositifs peuvent être alimentés sans fil depuis l'extérieur, via des ondes électromagnétiques. Cette énergie leur permet de délivrer une neuromodulation, c'est-à-dire une stimulation électrique très localisée, à quelques microns près. Le tout, directement sur les neurones concernés et sans endommager les tissus sains environnants.

De la souris à l'homme : quelles applications médicales ?

Les premiers essais sur des souris, publiés dans la revue Nature Biotechnology, se sont avérés concluants, notamment pour cibler l'inflammation cérébrale. C'est un facteur aggravant majeur dans de nombreuses maladies comme Alzheimer ou la sclérose en plaques. Mais les chercheurs voient déjà bien plus loin.

Cette technologie de plateforme pourrait s'adapter pour traiter des cancers particulièrement agressifs, comme le glioblastome. Ses tumeurs multiples, parfois trop petites pour être détectées par imagerie, pourraient ainsi être ciblées une à une. Le potentiel est immense, allant des douleurs chroniques aux maladies mentales.

L'équipe, menée par la professeure Deblina Sarkar, espère lancer les premiers essais cliniques d'ici trois ans via la startup Cahira Technologies. Un pas décisif vers ce que la chercheuse qualifie de "symbiose unique entre le cerveau et l'électronique".