On sait que la matière noire constitue l’essentiel de la masse de l’univers, agissant comme une colle gravitationnelle indispensable à la formation des galaxies. Pourtant, son origine et sa nature échappent encore à nos observations directes.

Face à l’échec des modèles classiques, deux nouvelles théories proposent une piste radicale, fondée sur des principes physiques connus, mais appliqués de façon inédite. Leur point commun ? Chacune offre une explication plausible au mystère de la matière invisible.

Un univers miroir : la matière noire dans une réalité parallèle

La première hypothèse imagine un univers miroir, un monde caché qui reflète le nôtre avec ses propres particules et forces. Dans ce double univers, une version sombre de la force forte, appelée « dark QCD », maintient ensemble des « dark quarks » et « dark gluons » pour former des particules lourdes, appelées baryons noirs.

Selon cette théorie, ces objets auraient pu s'effondrer en mini-trous noirs stables il y a des milliards d’années, devenant ainsi les particules masquées que nous percevons aujourd’hui uniquement via leur influence gravitationnelle.

Ce monde miroir reproduirait les lois physiques mais resterait invisible car ne possédant que très peu d'interactions avec notre univers. Il a l'avantage de s'appuyer sur les concepts connus de la physique des particules dont il serait un domaine encore caché.

Ce scénario donne une réponse élégante au problème de la matière noire sans faire appel à des particules exotiques encore introuvables, évoquant une matière « sombre » composée d’objets ressemblant à des mini-trous noirs – une avancée capitale pour combler l'écart entre théorie et observations.

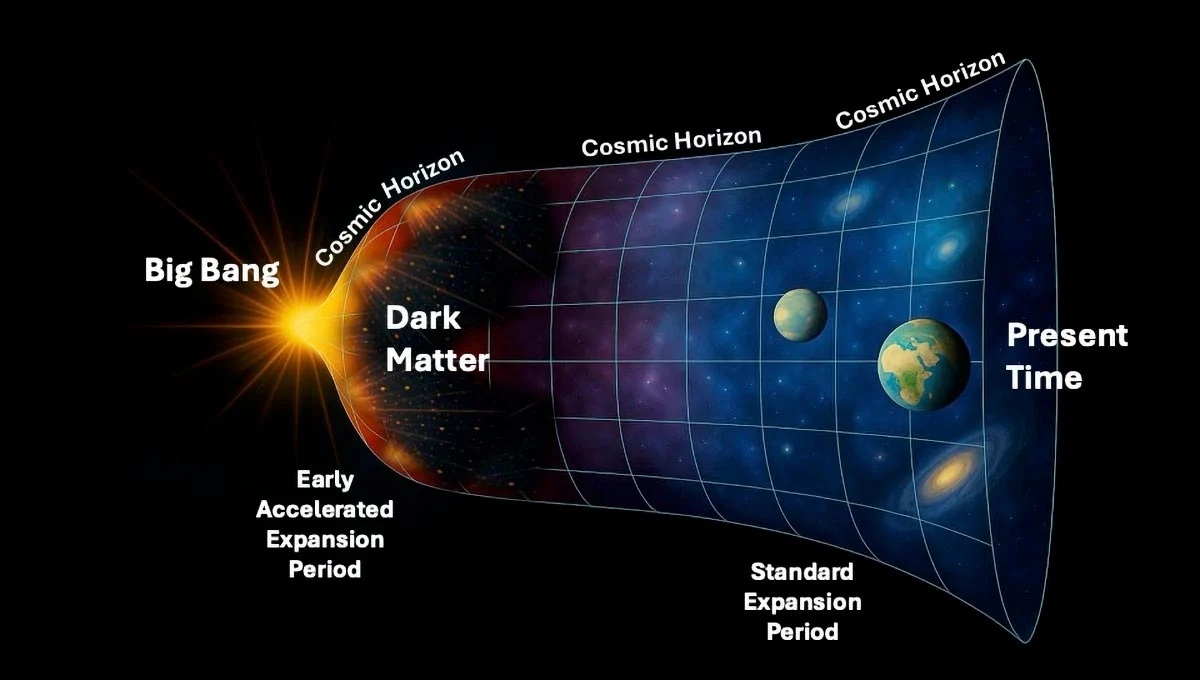

L’horizon cosmique comme fabrique de matière noire

La deuxième théorie tourne son regard vers les premiers instants de notre cosmos. Lors de l’expansion rapide post-inflation, l’univers possédait une frontière appelée horizon cosmique, une surface chauffée capable de produire des particules par un rayonnement quantique semblable à celui d’un trou noir.

Ce mécanisme aurait généré en masse des particules stables couvrant un large spectre de masses, composant ainsi la matière noire que nous connaissons.

Illustration de la théorie de l'horizon cosmique (credit : Stefano Profumo)

Cette approche, basée sur la physique quantique et la relativité générale, propose que la matière noire soit un produit naturel du développement de l’Univers, sans nécessiter d’interactions fréquentes avec la matière visible.

Elle suggère aussi des signatures testables via des observations cosmologiques, redonnant espoir aux chercheurs d’identifier enfin cette masse cachée.

Pourquoi ces théories changent-elles la donne ?

Ces deux modèles innovants apportent une nouvelle perspective sur la constante quête pour comprendre la matière noire, évitant les échecs des approches traditionnelles fondées sur les particules WIMP (Weakly Interacting Massive Particles), ou particules massives de faible interaction avec la matière.

En proposant un miroir complet ou une genèse quantique à l’horizon de l’univers, elles ouvrent la porte à des expériences capables de valider ou d’infirmer ces idées, stimulant la recherche fondamentale.

Elles placent également la matière noire dans un cadre tangible, accessible à l’étude par la physique connue. Ces pistes incitent à repenser la nature même de la matière invisible et ses liens avec la structure à grande échelle de l’univers, et non plus à en faire un deus ex machina venant corriger de façon magique les observations astronomiques.

Les implications pour l’astronomie et la physique des particules

La confirmation de l’une ou l’autre de ces hypothèses transformerait profondément notre compréhension cosmique. Un univers miroir impliquerait l’existence d’un nouveau règne de la matière, avec des implications pour la physique au-delà du modèle standard.

De même, la production de particules à l’horizon cosmique pourrait révéler l’importance des effets quantiques gravitationnels dans la formation de structures à très grande échelle.

À terme, ces idées pourraient mener à des ajustements dans la manière dont les télescopes, satellites et détecteurs terrestres cherchent les signes infimes de la matière noire. L’interdisciplinarité entre astrophysique, physique des particules et cosmologie s’en trouverait renforcée. Mais il faut encore que ces théories soient portées par un début d'éléments concrets.