Une masse brune colossale, visible depuis l'espace. En mai dernier, les satellites ont confirmé ce que les scientifiques redoutaient : la Grande Ceinture de sargasses de l’Atlantique a atteint une taille record, avec une biomasse estimée à 37,5 millions de tonnes.

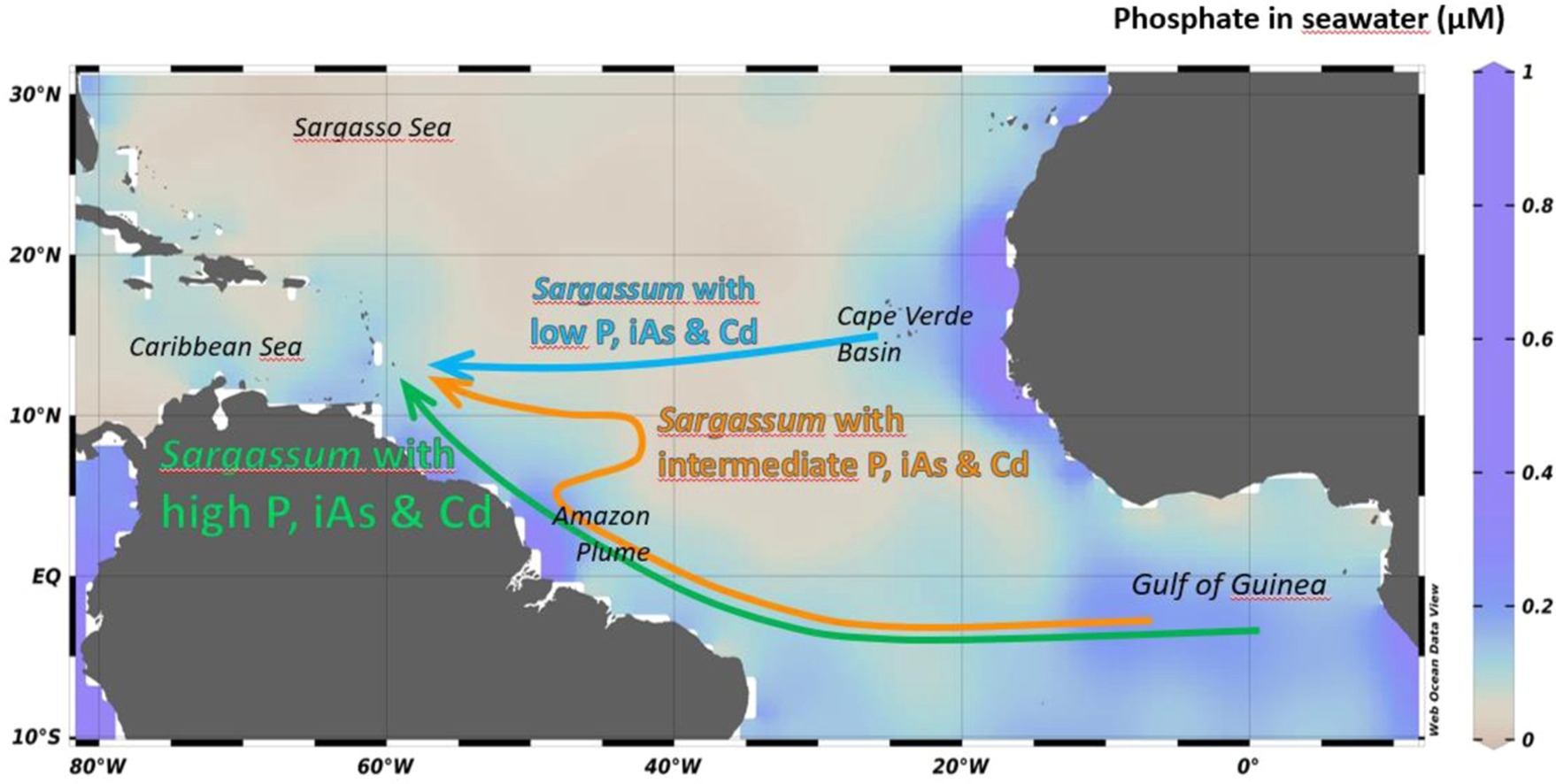

S'étirant sur plus de 8 850 kilomètres de l'Afrique de l'Ouest au golfe du Mexique, ce phénomène récent, apparu il y a à peine 15 ans, est le symptôme d'un océan qui suffoque sous les nutriments d'origine humaine.

D'où vient cette marée brune géante ?

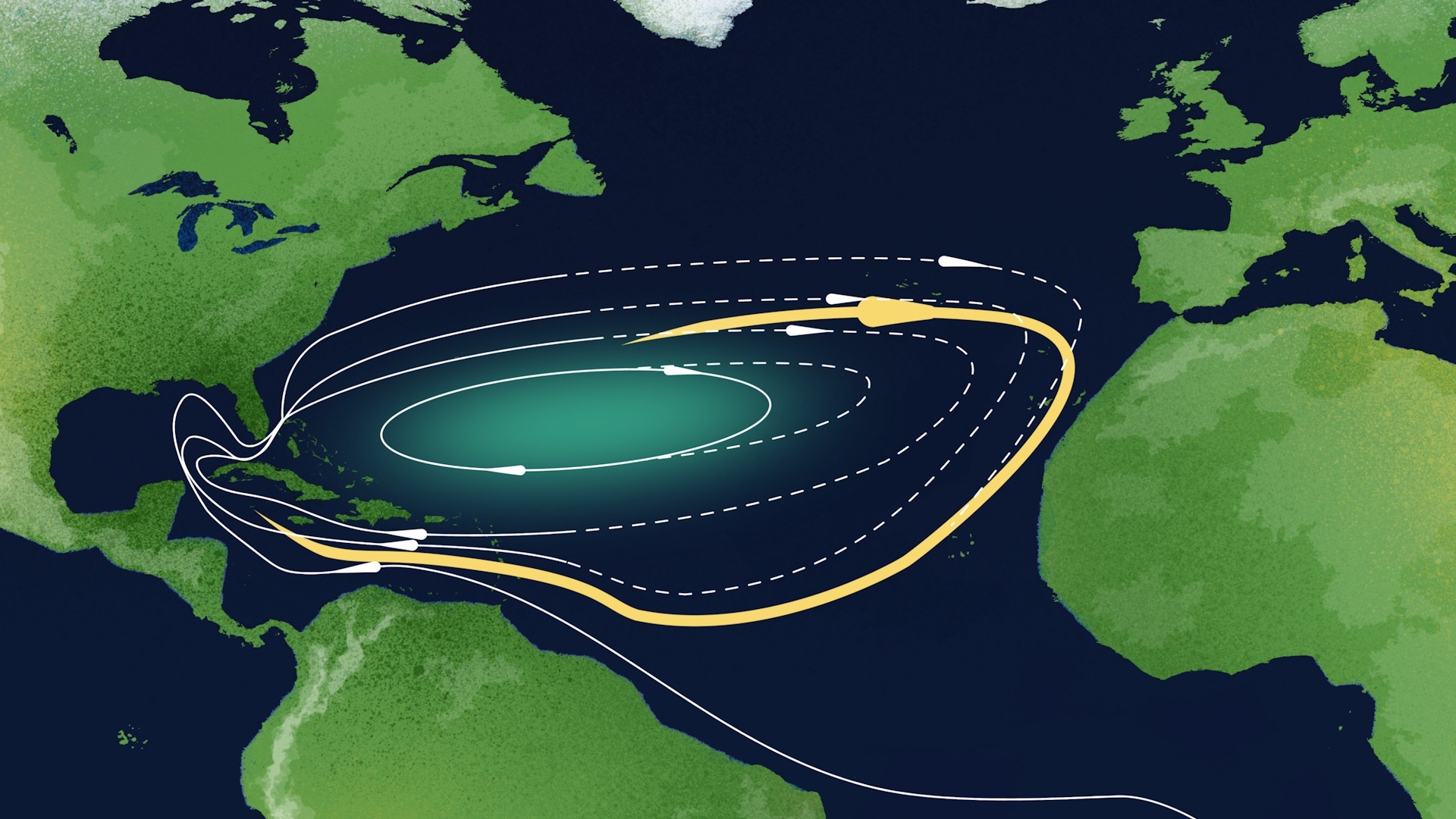

Ce tapis d'algues flottantes, autrefois cantonné à la mer des Sargasses, a explosé bien au-delà de ses frontières naturelles. L'étude de la Grande Ceinture de sargasses de l’Atlantique (GASB) révèle que ce phénomène, observé pour la première fois massivement en 2011, est devenu annuel et de plus en plus intense.

Loin d'être une simple curiosité écologique, cette expansion est le résultat direct d'un changement profond des conditions océaniques, transformant des zones autrefois pauvres en nutriments en véritables terrains de prolifération.

Pourquoi ces algues prolifèrent-elles de manière incontrôlée ?

La réponse tient en deux mots : azote et phosphore. Les sargasses se gavent littéralement des nutriments déversés dans l'océan par les activités humaines. Les rejets agricoles et la pollution, transportés par de grands fleuves comme l'Amazone, agissent comme un engrais surpuissant.

Des études montrent que la teneur en azote des algues a bondi de 55 % depuis les années 1980. Les années de fortes crues de l'Amazone correspondent à des explosions de sargasses, tandis que les années de sécheresse voient le phénomène ralentir.

Néanmoins, l'analyse est à nuancer et la seule activité humaine de part et d'autre de l'atlantique ne saurait expliquer à lui seul cette prolifération démesurée. En outre, c'est avant tout le dérèglement climatique global qui offre des conditions propices à ce développement incontrôlable, comme expliqué dans la revue Nature. En outre, ce déréglement concerne également des modifications dans les courants et vents, qui ont amené à des vagues d'échouements jusqu'en France et un peu partout au niveau des pays côtiers de l'hémisphère Nord depuis plusieurs années.

Quelles sont les conséquences pour les côtes et l'environnement ?

Si les nappes de sargasses offrent un habitat précieux en haute mer, leur arrivée massive sur les côtes est un désastre. En se décomposant sur les plages des Caraïbes, du Golfe du Mexique ou d'Afrique de l'Ouest, elles libèrent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique à l'odeur d'œuf pourri, provoquant des problèmes sanitaires.

L'impact économique est colossal : le tourisme s'effondre, les coûts de nettoyage explosent et les infrastructures, comme certaines centrales électriques, peuvent être menacées. Ces échouages étouffent aussi la faune locale, endommagent les récifs coralliens et créent des "zones mortes" en appauvrissant l'eau en oxygène.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces algues sont-elles dangereuses pour l'homme ?

Oui, indirectement. Leur décomposition libère du sulfure d'hydrogène, un gaz qui, à forte concentration, peut causer des problèmes respiratoires, des irritations oculaires et des nausées aux populations exposées sur les littoraux.

Quel est le rôle du changement climatique dans ce phénomène ?

Bien que la cause principale soit l'apport en nutriments, le changement climatique est un facteur aggravant. Des modifications des courants océaniques ou des régimes de précipitations (influençant le débit de fleuves comme l'Amazone) pourraient favoriser le transport et la croissance de ces écosystèmes marins flottants.

Peut-on utiliser ces algues échouées ?

Des pistes sont à l'étude pour valoriser les sargasses collectées (biocarburant, engrais, matériaux de construction), mais la logistique de ramassage et de traitement à grande échelle reste un défi économique et technique majeur. Pour l'heure, la plupart des collectivités se contentent de les enfouir, ce qui représente un coût considérable.