Un peu de théorie

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

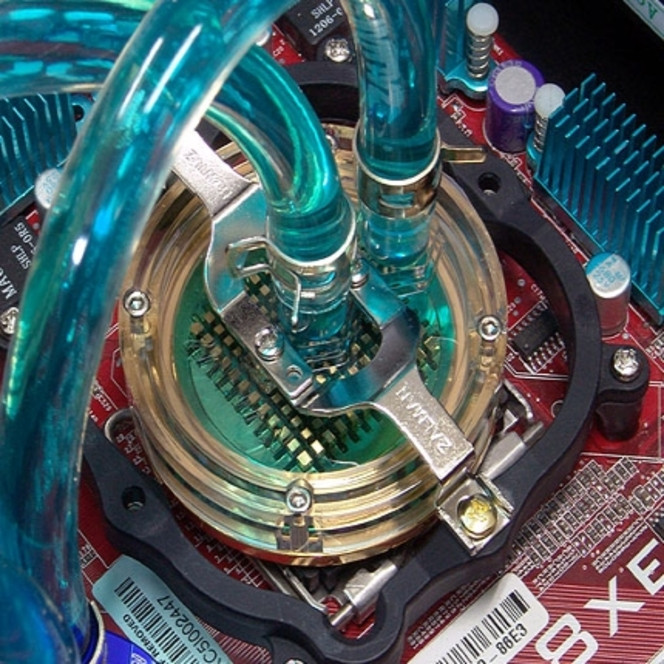

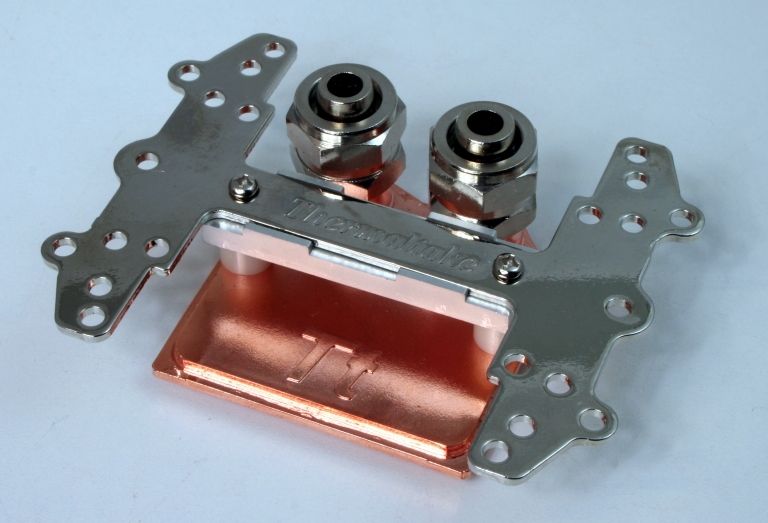

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Principes de base du watercooling

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Les éléments d’un watercooling

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Présentation

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

En pratique

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Présentation

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

En pratique

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Le protocole de test

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

Les performances

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

L’avis de la rédaction

Pour séduire les utilisateurs, Thermaltake a choisi de simplifier à l’extrême son système watercooling en proposant un bloc watercase prenant place dans deux baies cinq pouces un quart, et abritant le réservoir, la pompe et le radiateur. Le montage du bloc watercase ne présente par conséquent aucune difficulté. Thermaltake préconise à ce titre de ne pas placer le bloc de refroidissement dans les deux premières baies, afin de faciliter la circulation du flux d’air.

Le montage du waterblock, bien que très simple, nécessite le démontage de la carte mère et de la plaque de rétention située à l’arrière du socket. Cette plaque sera alors remplacée par une fixation métallique composée d’un coussin et d’un isolant. Une fois le système de rétention du waterblock assemblé, le montage du waterblock s’effectue sans outils.

Une fois le bloc watercase et le waterblock montés, prenez le temps d’évaluer les longueurs de tube PVC à découper de manière à ce qu’une fois montés, les tubes ne soient ni pincés, ni trop coudés. Ce qui réduirait le flux du liquide de refroidissement en entraînant une baisse des performances de refroidissement. Il ne faut donc pas que les tubes soient trop longs. Une fois découpés, les tubes s’emboîtent simplement dans les connecteurs du water block, et ce sont des colliers de serrage qui viendront sertir les tubes et assurer la bonne étanchéité des raccords.

Une fois les tubes emboités sur le waterblock, il suffit de procéder de la même façon avec l’extrémité des tubes qui accueilleront cette fois-ci des raccords rapides de type femelle. Les entrées et sorties du bloc watercase étant munies de raccords rapides de type mâle.

Le bloc watercase du BigWater 706i présente l'avantage d'embarquer

deux raccords rapides, en plus de pouvoir être facilement monté

dans un boitier PC, quel que soit le modèle.

Une fois le système monté, il ne reste plus qu’à remplir le réservoir à l’aide

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

du flacon de remplissage munie d’une pipette pour faciliter le remplissage.

Une fois remplie, il est recommandé d’initier le système de refroidissement liquide indépendamment du système. Il suffit pour cela de déconnecter les prises d’alimentation de type ATX 4 pins et la prise 24 broches de la carte-mère avant de relier la borne verte avec la borne noire. Par mesure de sécurité, utilisez uniquement du câble électrique dont seules les extrémités seront dénudées. Dans notre cas, n’ayant pas de câble électrique sous la main, nous avons utilisé un gros trombone que nous avons isolé à l’aide de ruban isolant d’électricien, plus communément appelé chaterton. Dommage que Thermaltake n’ait pas prévu un tel accessoire.

Cette mesure préventive permettra de vérifier la bonne étanchéité du système, indispensable pour éviter tout risque d’endommagement électrique et irrémédiable de vos composants. Cela permettra aussi de remplir tout le circuit de refroidissement, le liquide n’étant présent que dans le réservoir, et de chasser les bulles d’air.

+ Les plus

- Prix

- Facilité de montage

- Système de remplissage facile

- Compatible socket 478, 754, 939, AM2 et LGA775

- Tuyaux et liquide de refroidissement réactifs aux UV

- Entièrement passif

- Facilité de montage

- Compatible socket 478, 754, 939, AM2 et LGA775

- Indicateur de flux

- Alarme

- liquide de refroidissement réactif aux UV

- Les moins

- Pas d’indicateur de flux (optionnel)

- Pas d'alarme (optionnel)

- Variateur ventilateur peu accessible

- Performances en retrait comparées aux meilleures solutions aircooling

- Prix

- Transport difficile

- Waterblock GPU insuffisant pour les cartes 3D de dernière génération

- Câble d'alimentation secteur en plus

- Performances en retrait comparées aux meilleures solutions aircooling