Un visiteur venu des profondeurs de la galaxie traverse notre système solaire, et il est devenu la cible prioritaire des plus grandes agences spatiales. La comète 3I/ATLAS, un objet interstellaire rare, est actuellement suivie par une armada de sondes européennes et américaines.

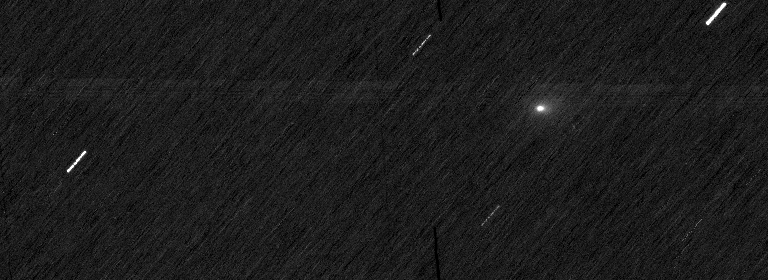

Détectée en juillet 2025, elle est devenue inobservable depuis la Terre, obligeant les scientifiques à orchestrer une campagne d'observation spatiale sans précédent.

Pourquoi une telle mobilisation pour un seul objet ?

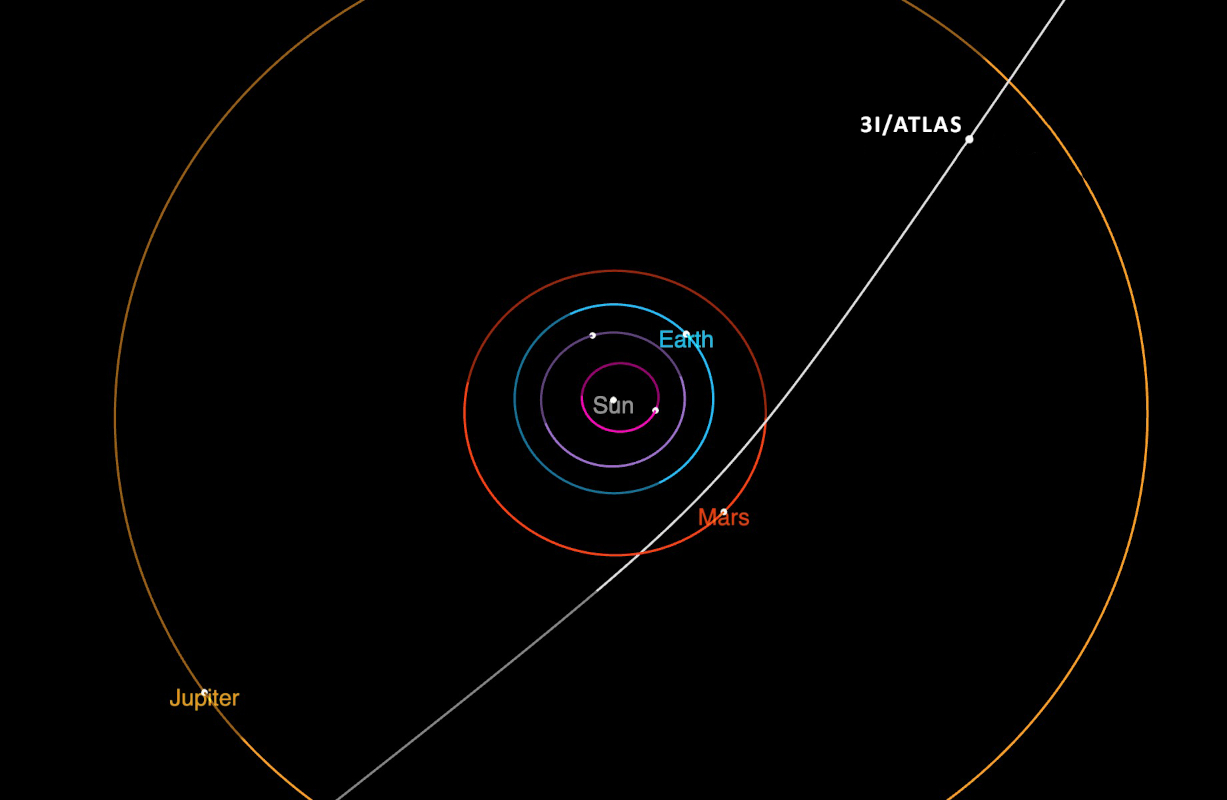

La course est lancée pour intercepter un visiteur cosmique rare : la comète interstellaire 3I/ATLAS. Contrairement aux comètes de notre propre système, celle-ci ne fait que passer. Sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse ahurissante de 210 000 km/h confirment son origine extrasolaire. C'est un messager direct d'un autre système stellaire, une capsule temporelle transportant la matière d'un monde lointain.

L'étudier, c'est donc avoir l'opportunité unique d'analyser la "recette" chimique d'un autre système planétaire. Une occasion en or, mais fugace : depuis septembre 2025, la comète est devenue trop proche du Soleil pour être observée par les télescopes terrestres, noyée dans l'éclat de notre étoile.

Quelles sont les missions mises à contribution ?

Face à cette opportunité unique, les agences spatiales (ESA et NASA) ont donc décidé de réorienter temporairement plusieurs de leurs missions déjà en cours. C'est une véritable flotte d'éclaireurs robotiques qui a été mobilisée :

- Début octobre : Les orbiteurs martiens Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter (ESA) ont observé son passage à 30 millions de kilomètres de la planète rouge.

- Actuellement : La sonde Psyche (NASA), en route vers la ceinture d'astéroïdes, a également mis ses instruments à contribution depuis sa position privilégiée.

- En novembre : Ce sera au tour de la mission JUICE (ESA), en chemin pour Jupiter, de prendre le relais pour l'étape la plus cruciale.

Que cherchent à découvrir les scientifiques ?

L'objectif est d'analyser en détail la signature chimique de l'objet. Le moment clé aura lieu en novembre, lorsque la comète atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Sous l'effet intense du rayonnement solaire, les glaces de son noyau vont se sublimer, libérant massivement des gaz et des poussières qui formeront sa chevelure et sa queue.

Les instruments de la sonde JUICE seront alors aux premières loges pour "goûter" cette matière. Si la composition est similaire à celle des comètes de notre système, cela suggérerait que les ingrédients de base pour former des planètes sont universels. Si, au contraire, elle révèle des matériaux "exotiques", cela ouvrirait une fenêtre fascinante sur la diversité des systèmes stellaires dans notre galaxie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un objet interstellaire ?

Un objet interstellaire est un corps céleste (comète, astéroïde...) qui n'est pas gravitationnellement lié à notre Soleil. Il provient d'un autre système stellaire et ne fait que traverser le nôtre en suivant une trajectoire qui le fera repartir dans l'espace interstellaire. Ils sont extrêmement rares à détecter.

Combien d'objets interstellaires a-t-on déjà observés ?

3I/ATLAS est seulement le troisième objet interstellaire confirmé à ce jour, après le très mystérieux 1I/ʻOumuamua en 2017 et la comète 2I/Borissov en 2019. Chaque visite est donc un événement scientifique majeur.

Pourquoi ne peut-on plus l'observer depuis la Terre ?

Depuis fin septembre 2025, la trajectoire de 3I/ATLAS l'a rapprochée de la position du Soleil dans notre ciel. La lumière intense de notre étoile éblouit les télescopes, rendant la comète, beaucoup plus faible, totalement invisible. Seules les sondes spatiales, situées à différents endroits du système solaire, peuvent encore l'observer.