La douleur est l'expérience la plus intime et la plus subjective qui soit. "Comment ça fait mal ?" est une question à laquelle il a toujours été impossible de répondre autrement que par des mots. Mais cette barrière pourrait bientôt tomber.

L'opérateur mobile japonais NTT DOCOMO et la startup spécialisée PaMeLa Inc. ont annoncé le développement d'une technologie qui ne se contente pas de mesurer la douleur : elle la quantifie, la traduit et la transmet à une autre personne. Une avancée qui flirte avec la science-fiction et ouvre des perspectives aussi fascinantes qu'inquiétantes.

Comment cette "téléportation" de la douleur est-elle possible ?

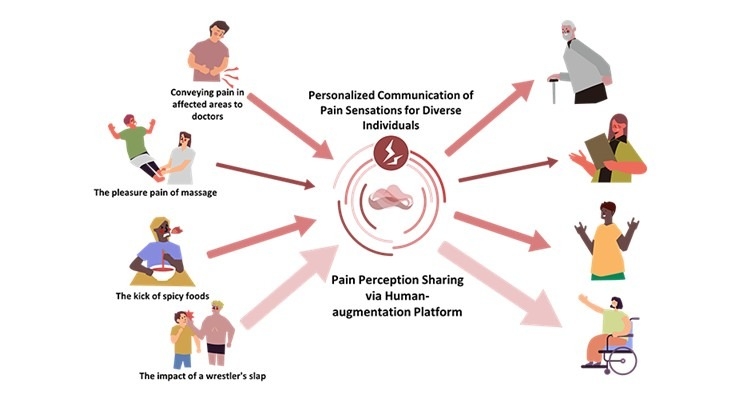

Le système repose sur un triptyque technologique qui transforme une sensation subjective en un signal quantifiable et transmissible. Tout commence par un dispositif de détection qui analyse l'activité cérébrale (EEG) de la personne subissant la douleur pour en capturer les données brutes. Ces informations sont ensuite traitées par la "plateforme d'augmentation humaine" de DOCOMO, qui calibre l'intensité de la douleur en fonction de la sensibilité unique de chaque individu.

Enfin, un actionneur reproduit cette sensation chez une autre personne, en l'ajustant à son propre seuil de tolérance. Le système ne transmet pas une douleur brute, mais une expérience comparable, permettant par exemple de comprendre ce qu'un "niveau de douleur de 50" signifie réellement pour quelqu'un d'autre.

À quoi pourrait bien servir une machine à partager la douleur ?

Les applications potentielles de cette technologie sont vertigineuses et dépassent largement le cadre du gadget. Le domaine médical est évidemment en première ligne : un médecin pourrait mieux comprendre et diagnostiquer la douleur de son patient, et la rééducation pourrait être affinée. Mais le potentiel est bien plus large.

En rendant la souffrance tangible, ce système pourrait servir à visualiser des dommages psychologiques invisibles, comme le harcèlement ou la diffamation. Dans le monde du divertissement, les créateurs de jeux vidéo et d'expériences en réalité étendue (XR) pourraient explorer de nouvelles formes d'immersion où les conséquences des actions deviennent physiquement ressenties.

Quelles sont les limites et les questions éthiques ?

Cette innovation se distingue radicalement de la technologie haptique traditionnelle, qui se contente de simuler des pressions ou des vibrations externes. Ici, il s'agit de transmettre une sensation interne, subjective et souvent négative. Cela ouvre une véritable boîte de Pandore éthique.

Le consentement est la première barrière : qui aura le droit de transmettre ou de recevoir de la douleur ? Comment s'assurer que l'expérience ne soit pas traumatisante ? La transmission de la souffrance, même calibrée, soulève des questions fondamentales sur les frontières émotionnelles et physiques. C'est une nouvelle et peut-être la plus sensible des frontières de l'interaction homme-machine qui vient de s'ouvrir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que l'expérience est réellement douloureuse ?

Le système est conçu pour être calibré en fonction du seuil de tolérance de la personne qui reçoit la sensation. L'objectif n'est pas d'infliger une souffrance insupportable, mais de transmettre une perception comparable et mesurable de la douleur. Il s'agit de comprendre l'intensité ressentie par l'autre, pas de la subir à l'identique.

Quand cette technologie sera-t-elle disponible pour le grand public ?

Pas tout de suite. Il s'agit pour l'instant d'un prototype qui sera présenté pour la première fois au salon technologique CEATEC 2025 au Japon, à partir du 14 octobre. C'est une démonstration de faisabilité, et aucune date de commercialisation n'a été annoncée. Le chemin est encore long avant de voir une telle technologie dans nos hôpitaux ou nos salons.

Quelle est la différence avec un gilet haptique qu'on utilise dans les jeux vidéo ?

La différence est fondamentale. Un gilet haptique utilise des vibreurs ou des moteurs pour simuler un impact externe (un coup, une explosion). La technologie de DOCOMO et PaMeLa, elle, ne simule pas un impact. Elle analyse les ondes cérébrales liées à une sensation de douleur (physique ou psychologique) et tente de recréer cette sensation interne chez une autre personne via un actionneur, sans contact physique direct.