Deux études indépendantes démontrent que des réactions géochimiques entre un océan de magma et une atmosphère d'hydrogène peuvent produire d'immenses quantités d'eau.

Cette découverte suggère que l'eau pourrait être bien plus répandue dans l'univers, redéfinissant les critères pour les mondes potentiellement habitables et/ou pouvant accueillir de la vie.

La question de l'origine de l'eau terrestre est un débat ancien en planétologie. Le scénario dominant a longtemps reposé sur une livraison externe : des comètes et des astéroïdes glacés, venus des confins du système solaire, auraient bombardé une Terre primitive et aride.

Cette théorie expliquait notamment la présence d'eau sur des planètes rocheuses formées à l'intérieur de la "ligne des neiges", cette frontière orbitale au-delà de laquelle la glace peut se condenser.

Une réaction géochimique sous haute pression

Deux équipes de scientifiques, menées indépendamment par Anat Shahar de la Carnegie Institution for Science et Dan Shim de l'Arizona State University, ont mis cette idée à l'épreuve.

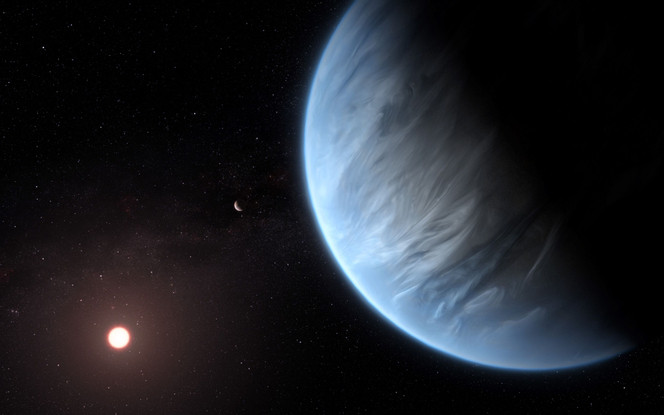

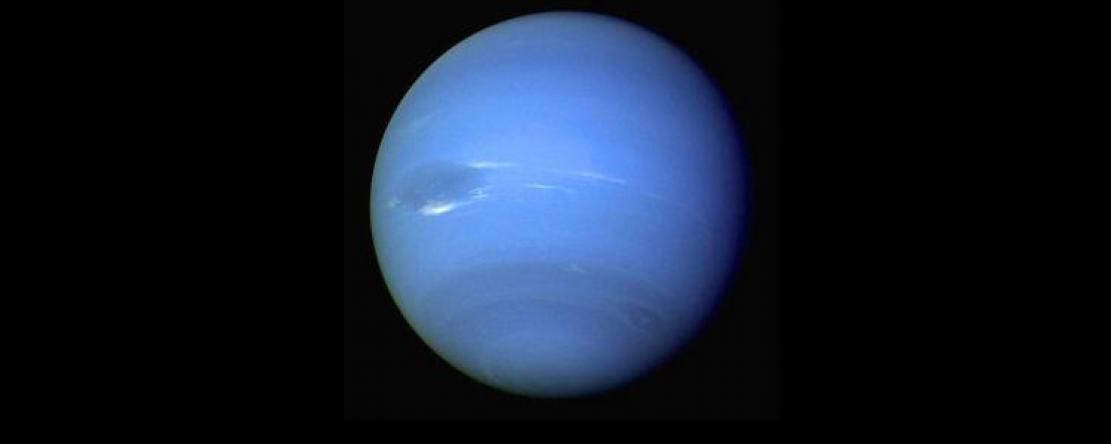

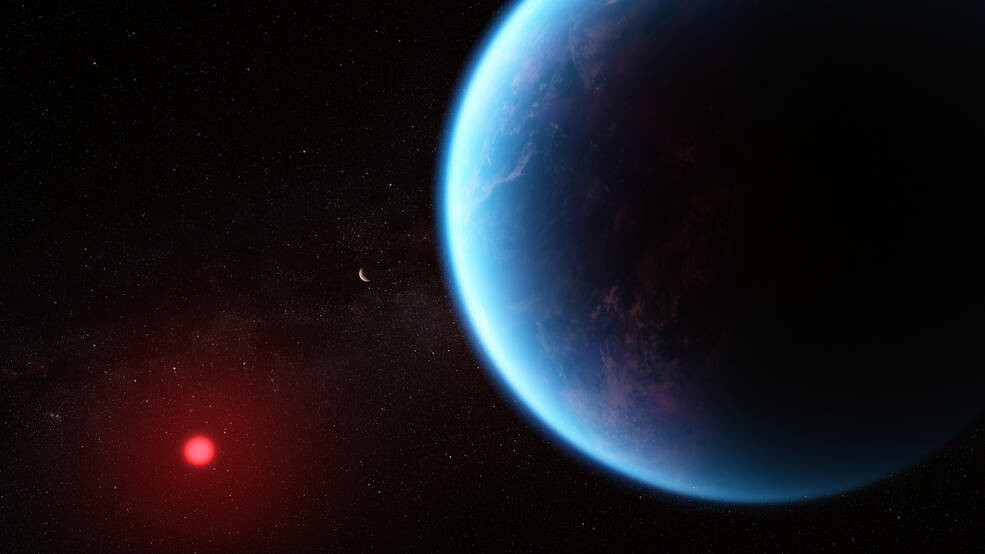

En recréant en laboratoire les conditions extrêmes que l'on trouve sur les "sub-Neptunes", c'est à dire des planètes plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune, ils ont fait une découverte capitale.

En soumettant des roches en fusion, riches en silicates et en fer, à des pressions et des températures colossales en présence d'hydrogène, ils ont observé une réaction chimique inattendue.

L'hydrogène interagit avec les oxydes de la roche en fusion, libérant de l'oxygène pour former des quantités d'eau bien plus importantes que ne le prévoyaient les modèles théoriques.

Des mondes "secs" aux mondes "océans" ?

Cette découverte pourrait résoudre une énigme concernant de nombreuses exoplanètes. Les astronomes ont souvent classé les sub-Neptunes en deux catégories : les mondes "secs" avec une épaisse atmosphère d'hydrogène, et les mondes "humides", riches en eau.

Jusqu'à présent, on pensait que ces derniers devaient se former loin de leur étoile avant de migrer vers l'intérieur. Les nouvelles études suggèrent qu'il pourrait s'agir des deux faces d'une même pièce : une planète initialement "sèche" pourrait progressivement transformer son enveloppe d'hydrogène en un vaste océan, devenant un monde "humide" ou un monde hycéen (un océan sous une atmosphère d'hydrogène).

Et si la Terre avait aussi fabriqué son eau ?

Bien que les conditions recréées en laboratoire soient spécifiques aux sub-Neptunes, ces résultats ouvrent des perspectives fascinantes pour notre propre planète.

La Terre primitive, peu après sa formation, était un monde en fusion doté d'une atmosphère potentiellement riche en hydrogène. Il est donc plausible qu'une partie de notre eau ait finalement été générée par des processus internes similaires, bien avant l'arrivée des comètes.

Cette hypothèse est soutenue par l'analyse de minuscules vésicules d'eau piégées dans des diamants des profondeurs terrestres, dont la signature chimique diffère de celle de l'eau de surface.

Cette double découverte ne clôt pas le débat, mais elle l'enrichit considérablement. Elle suggère que l'eau, ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons, n'est peut-être pas un accident cosmique rare, mais une conséquence naturelle de la formation planétaire.

La prochaine étape sera d'affiner les modèles pour déterminer dans quelle mesure ce processus s'applique à une plus grande diversité de planètes, et de chercher des preuves observationnelles dans l'atmosphère des exoplanètes grâce aux télescopes de nouvelle génération.