Grâce à un effet de loupe cosmique, le télescope James Webb aurait identifié les insaisissables étoiles de Population III au sein de la galaxie LAP1-B. Cette découverte pourrait valider des décennies de théories sur la formation des premières structures de l'Univers et l'origine des éléments lourds qui nous composent.

Depuis des décennies, les cosmologistes traquent un véritable fantôme cosmique : les étoiles de Population III. Cette toute première génération d'astres, théorisée mais jamais observée directement, représente le chaînon manquant pour comprendre comment l'Univers est passé de l'obscurité primordiale aux galaxies scintillantes que nous connaissons.

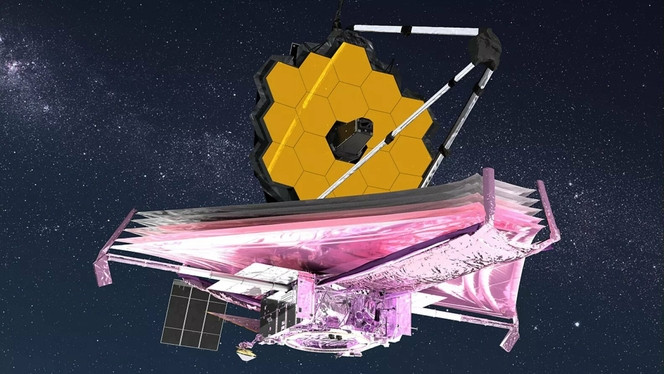

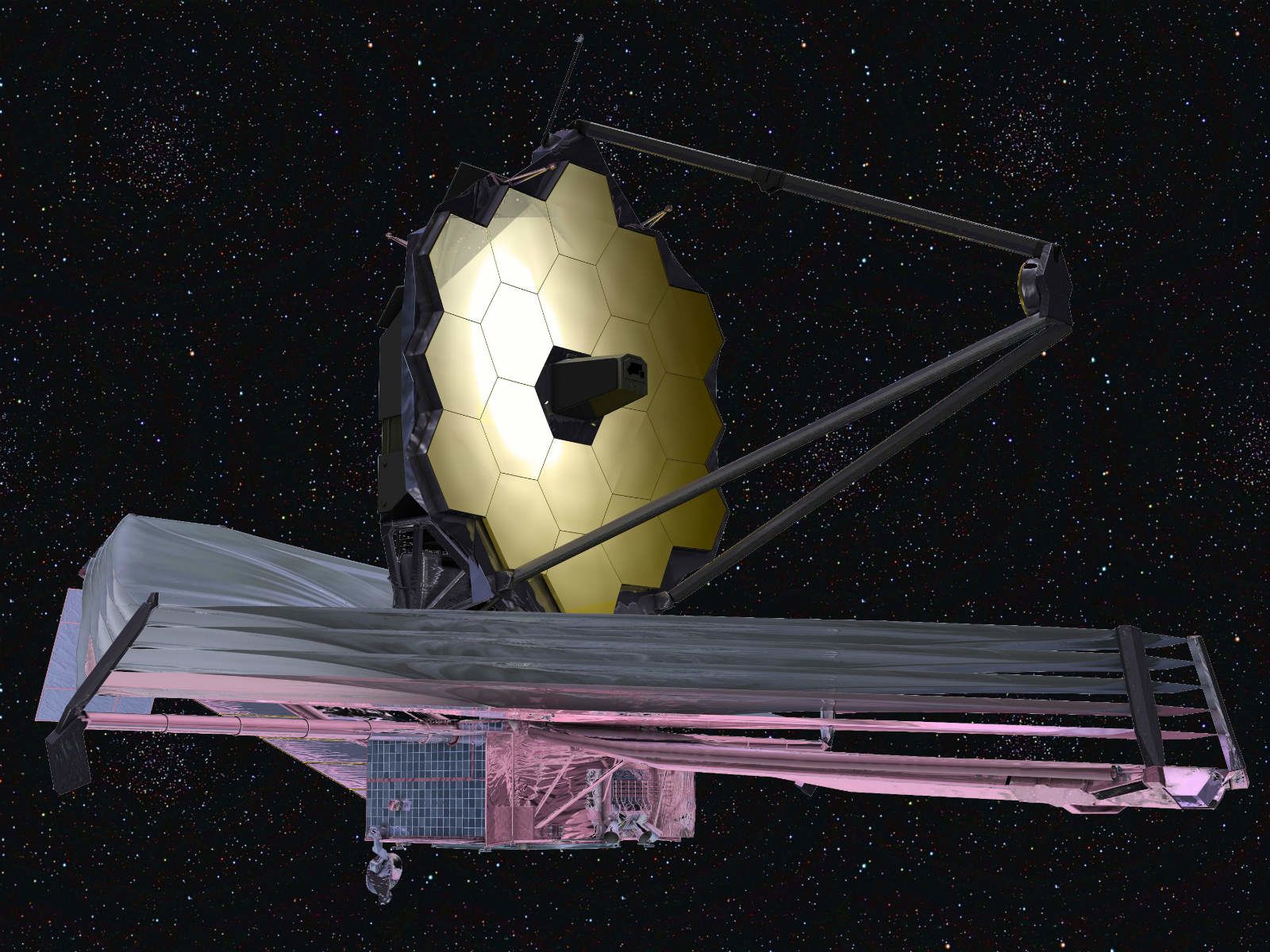

Une récente observation du télescope James Webb pourrait bien avoir mis fin à cette quête et les résultats sont publiés dans The Astrophysical Journal Letters.

Un coup de pouce cosmique pour voir l'invisible

La cible de cette potentielle découverte se nomme LAP1-B, un amas d'étoiles situé dans une galaxie si lointaine que sa lumière a voyagé plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir.

À une telle distance, même la sensibilité infrarouge du JWST serait insuffisante. Les astronomes ont bénéficié d'un phénomène prédit par Albert Einstein : la lentille gravitationnelle.

Un amas de galaxies massif, MACS J0416, situé entre la Terre et LAP1-B, a courbé l'espace-temps, agissant comme une loupe cosmique. Cet effet a amplifié la lumière de LAP1-B une centaine de fois, la rendant enfin visible pour le télescope spatial.

Le portrait-robot parfait des astres primordiaux

Ce qui rend cette observation si spéciale, c'est que LAP1-B coche toutes les cases du candidat idéal. Les étoiles de Population III se seraient formées uniquement à partir des éléments créés par le Big Bang : l'hydrogène et l'hélium.

Les analyses spectrales de LAP1-B révèlent justement un environnement gazeux quasiment dépourvu d'éléments plus lourds, que les astronomes nomment "métaux".

De plus, les modèles théoriques prédisent que ces étoiles étaient gigantesques, atteignant des masses de plusieurs centaines de fois celle de notre Soleil. Les données du JWST suggèrent que les astres de LAP1-B sont effectivement extrêmement massifs et regroupés en amas de faible masse, conformément aux simulations.

C'est la première fois qu'un candidat satisfait à ces trois conditions cruciales, se distinguant des précédentes détections qui restaient incertaines.

Les fondations des galaxies modernes en ligne de mire

L'enjeu derrière cette détection dépasse la simple curiosité. Ces étoiles primordiales sont considérées comme les "briques" fondamentales des galaxies plus grandes.

Leur étude permet de comprendre les toutes premières étapes de la formation galactique et l'évolution de l'Univers, juste après les "âges sombres" cosmiques.

Ce sont elles qui, en explosant en supernovae, ont "pollué" le gaz initial avec les premiers éléments lourds comme le carbone et l'oxygène. Ce processus d'enrichissement a rendu possible l'apparition des générations suivantes d'étoiles (Population II et I, dont fait partie notre Soleil) et, à terme, des planètes et de la vie. Comprendre leur nature, c'est donc remonter à l'origine même de la matière complexe qui nous entoure.

Bien que la confirmation définitive nécessitera des observations plus poussées, cette découverte ouvre une fenêtre sans précédent sur l'aube cosmique. Les scientifiques espèrent maintenant utiliser cette technique de lentille gravitationnelle pour débusquer d'autres reliques de cette ère révolue et ainsi reconstituer, pièce par pièce, le puzzle des origines de notre Univers.