Une nouvelle étude menée par le physicien Rajendra Gupta suggère que la matière noire et l'énergie sombre pourraient être des illusions. Ces phénomènes s'expliqueraient par un affaiblissement progressif des forces de la nature, un modèle qui remet en cause des décennies de recherche et le modèle cosmologique standard, le tout sans invoquer de nouvelles particules exotiques.

Le modèle standard de la cosmologie est formel : la matière que nous connaissons, des étoiles aux planètes, ne représente que 5 % de l'univers. Le reste, une part écrasante de 95 %, se diviserait entre la matière noire, ce ciment gravitationnel invisible qui maintient les galaxies, et l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos.

Malgré des décennies d'efforts et des expériences colossales, aucune preuve directe de leur existence n'a jamais été trouvée, laissant un vide béant dans notre compréhension de l'univers.

Une illusion née de constantes en évolution ?

Face à cette énigme persistante, une nouvelle publication dans la revue Galaxies propose de rebattre les cartes. Selon le professeur Rajendra Gupta de l’Université d’Ottawa, la problématique pourrait se résoudre sans invoquer de nouvelles particules.

Son modèle postule que la matière noire et l'énergie sombre ne sont pas des substances, mais les effets d'un affaiblissement progressif des forces fondamentales de la nature à mesure que l'univers vieillit et s'étend.

Cette variation des constantes physiques produirait deux effets distincts. À grande échelle, elle générerait une poussée expansive assimilée à l'énergie sombre. À l'échelle des galaxies, elle créerait une gravité additionnelle que nous attribuons à la matière noire.

L'avantage de cette approche est d'unifier les deux phénomènes sous une seule et même équation, là où le modèle standard en nécessite deux distinctes.

Comment expliquer les observations sans matière noire ?

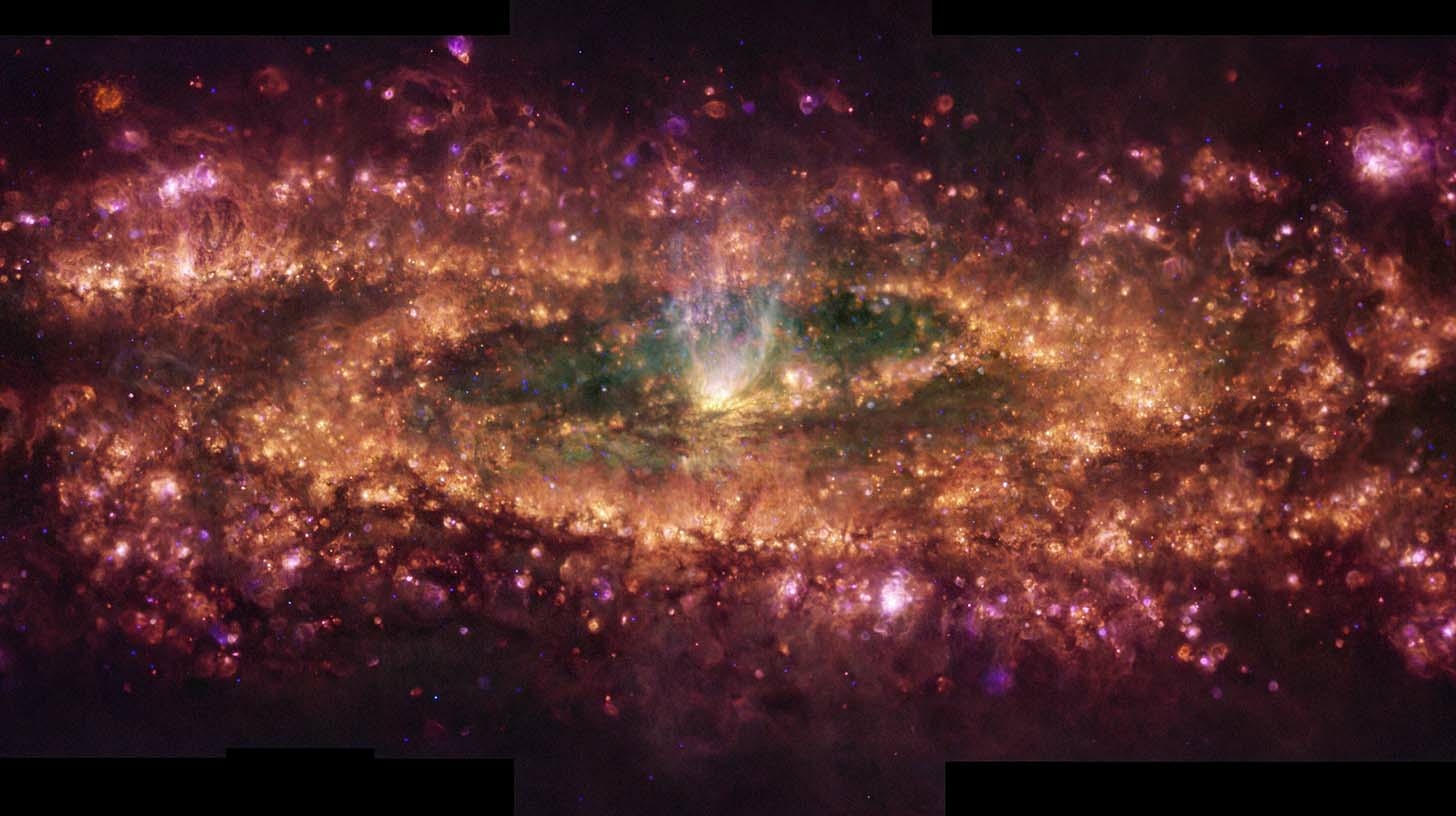

Le test crucial de toute théorie cosmologique réside dans sa capacité à décrire les observations. Le modèle de Gupta prétend expliquer l’un des indices les plus tenaces en faveur de la matière noire : les fameuses courbes de rotation des galaxies.

Normalement, les étoiles en périphérie d'une galaxie devraient tourner plus lentement, mais elles conservent une vitesse étonnamment constante, suggérant une masse invisible qui les retient.

La théorie de Gupta reproduit ce comportement sans ajouter de halo de matière noire. À la place, un paramètre variable, dépendant de la densité de matière visible, ajuste l'effet gravitationnel.

Là où la matière ordinaire est dense, l'effet est moindre ; là où elle est rare, il est plus fort. Ce mécanisme étire également l'âge de l'univers, le faisant passer à près du double de l'estimation actuelle et résolvant ainsi le mystère des galaxies massives apparues très tôt dans l'histoire cosmique.

Pendant ce temps, la traque des WIMPs s'intensifie

Pendant que ce débat théorique prend de l’ampleur, la traque acharnée des particules de matière noire se poursuit. L’expérience LUX-ZEPLIN (LZ), le détecteur le plus sensible au monde, vient de publier de nouveaux résultats basés sur 280 jours de données.

Caché à près de 1,5 km sous terre, ce dispositif utilise dix tonnes de xénon liquide pour tenter de capter une collision, même infime, avec une de ces particules fantomatiques.

Les chercheurs se concentrent sur les particules massives à faible interaction (WIMPs), les candidates les plus populaires. Bien qu'aucune détection n'ait encore eu lieu, les nouvelles données de LZ ont permis de restreindre considérablement le champ des possibles, éliminant de nombreuses théories sur la nature des WIMPs. La réalité expérimentale continue de resserrer l'étau, même si le butin de chasse reste pour l'instant introuvable.

Le cosmos se retrouve à la croisée des chemins. D'un côté, une hypothèse élégante qui simplifierait radicalement notre vision de l'univers, mais qui doit encore affronter des observations contradictoires comme celles de l'amas du Boulet (Bullet Cluster).

De l'autre, des expériences d'une précision inouïe qui repoussent les limites de la détection, sans pour autant trouver le Graal tant recherché. La réponse à l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne se cache peut-être dans de futures données, ou dans un changement de paradigme que personne n'avait vu venir.