De nouvelles simulations redonnent du poids à l'hypothèse de la matière noire pour expliquer un excès de rayons gamma au centre de la Voie lactée. Longtemps en concurrence avec la théorie des pulsars, cette piste pourrait offrir la première preuve indirecte de l'existence de cette matière insaisissable. Le débat reste ouvert en attendant les observations du télescope CTA.

La matière noire est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Représentant environ 27 % de l'univers, elle est totalement invisible et ne peut être détectée que par ses effets gravitationnels, qui maintiennent littéralement les galaxies en cohésion.

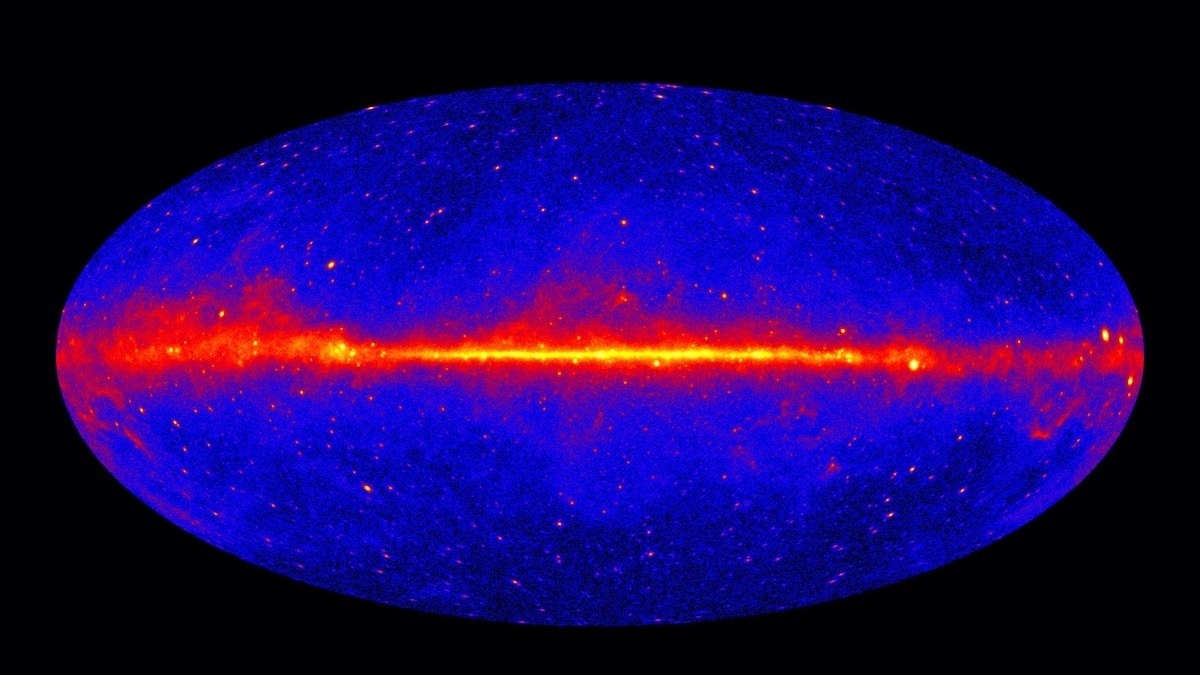

Depuis des années, les scientifiques cherchent une preuve directe ou indirecte de son existence. Un signal étrange, un surplus de rayons gamma détecté par le télescope spatial Fermi depuis 2009, pourrait bien être cette preuve si longtemps convoitée.

Un débat à deux visages : pulsars ou matière noire ?

Depuis la découverte de cet excès de rayons gamma, deux théories principales s'affrontent pour l'expliquer. La première pointe vers une population dense de pulsars millisecondes, des étoiles à neutrons en rotation extrêmement rapide dont les émissions combinées pourraient créer cette lueur diffuse.

La seconde hypothèse, plus audacieuse, suggère que ces rayons gamma proviennent de l'annihilation de particules de matière noire. Selon ce modèle, lorsque deux de ces particules se rencontrent, elles se détruiraient mutuellement en produisant un flash d'énergie, précisément sous la forme de rayons gamma.

Les simulations qui changent la donne

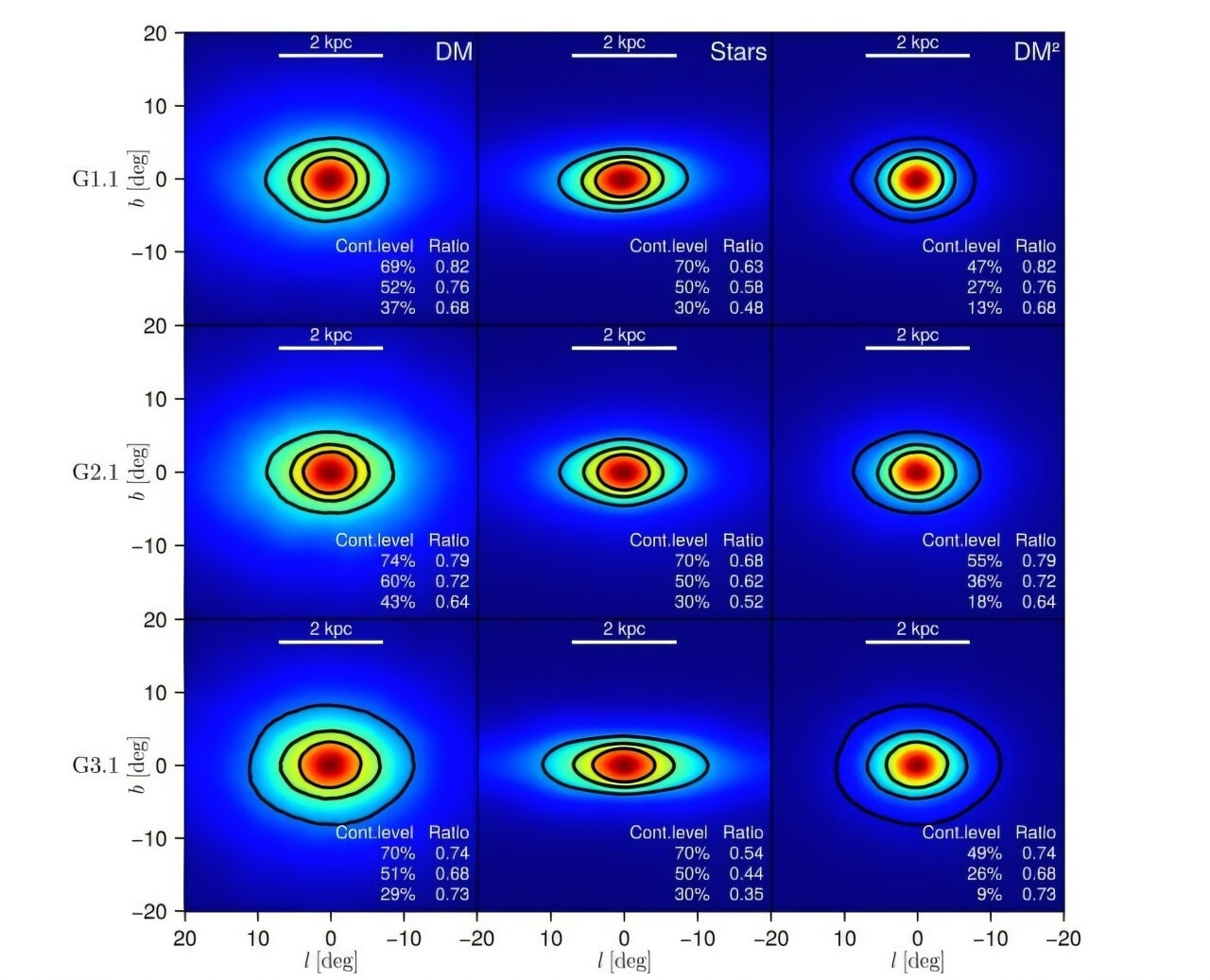

Ces dernières années, l'hypothèse de la matière noire avait pourtant perdu du terrain. Les modèles prédisaient une distribution sphérique de cette matière au centre galactique, ce qui ne correspondait pas à la forme aplatie de la lueur observée.

Cependant, une nouvelle étude menée par une équipe internationale, incluant le cosmologiste Joseph Silk de l'Université Johns Hopkins, a totalement rebattu les cartes.

Leurs simulations sur supercalculateurs sont les premières à intégrer l'histoire dynamique de la formation de notre galaxie. La Voie lactée ne s'est pas formée d'un bloc ; elle s'est construite par fusions successives avec de plus petites galaxies. Ces événements ont entraîné une distribution de matière noire bien plus complexe, non sphérique et effectivement "aplatie".

Le résultat est frappant : la carte simulée de l'émission gamma due à cette nouvelle répartition de matière noire correspond désormais remarquablement bien aux données réelles du télescope Fermi.

Vers un verdict final avec le Cherenkov Telescope Array ?

Cette avancée ne clôt pas le débat, mais elle rééquilibre spectaculairement les chances. Les deux théories sont maintenant jugées tout aussi probables. Pour les départager, tous les regards se tournent vers le futur Cherenkov Telescope Array (CTA), un observatoire de nouvelle génération en construction au Chili et aux Canaries.

Avec sa sensibilité et sa résolution accrues, le CTA devrait être capable de distinguer les signatures énergétiques spécifiques des deux phénomènes. En théorie, les rayons gamma issus des pulsars auraient une énergie plus élevée que ceux provenant de l'annihilation de la matière noire.

En attendant sa mise en service prévue autour de 2026, l'équipe de chercheurs prévoit d'appliquer ses simulations à des galaxies naines satellites de la Voie lactée.

Ces petites galaxies, censées être riches en matière noire mais pauvres en pulsars, pourraient servir de laboratoires parfaits pour isoler un signal potentiel. Comme le souligne Joseph Silk, un « signal propre serait une preuve irréfutable ». En fonction des résultats, le mystère pourrait bientôt être résolu, ou au contraire, s'épaissir davantage.