La NASA a publié une série d'images capturées par une flotte de sondes spatiales de la comète interstellaire 3I/ATLAS. L'agence américaine met fin aux spéculations en confirmant sa nature cométaire et souligne l'opportunité unique d'étudier un objet venu d'un autre système stellaire, dont l'âge pourrait précéder celui de notre propre Soleil.

Le passage d'objets venus d'au-delà de notre système solaire est un événement d'une rareté exceptionnelle. Avant 3I/ATLAS, seuls deux de ces voyageurs cosmiques avaient été confirmés : le très énigmatique Oumuamua en 2017, dont la forme de cigare avait dérouté les scientifiques, et la comète 2I/Borisov en 2019.

Détectée en juillet, la comète 3I/ATLAS a donc immédiatement mobilisé la communauté astronomique, avide d'observer de plus près un vestige d'un autre monde.

Une mobilisation générale des sondes spatiales

La publication des clichés de 3I/ATLAS a été retardée par le récent shutdown aux États-Unis, qui a mis en pause les activités non essentielles de la NASA. Cette attente n'a fait qu'amplifier l'intérêt pour ces observations uniques.

Près de vingt équipes de mission ont collaboré pour immortaliser le passage de l'objet, poussant parfois leurs instruments au-delà de leurs capacités initiales. Le résultat est une collection d'images provenant d'une myriade de points de vue, comparée par Tom Statler, scientifique en chef pour les petits corps du système solaire à la NASA, à des spectateurs dans un stade tentant de photographier une balle en plein match.

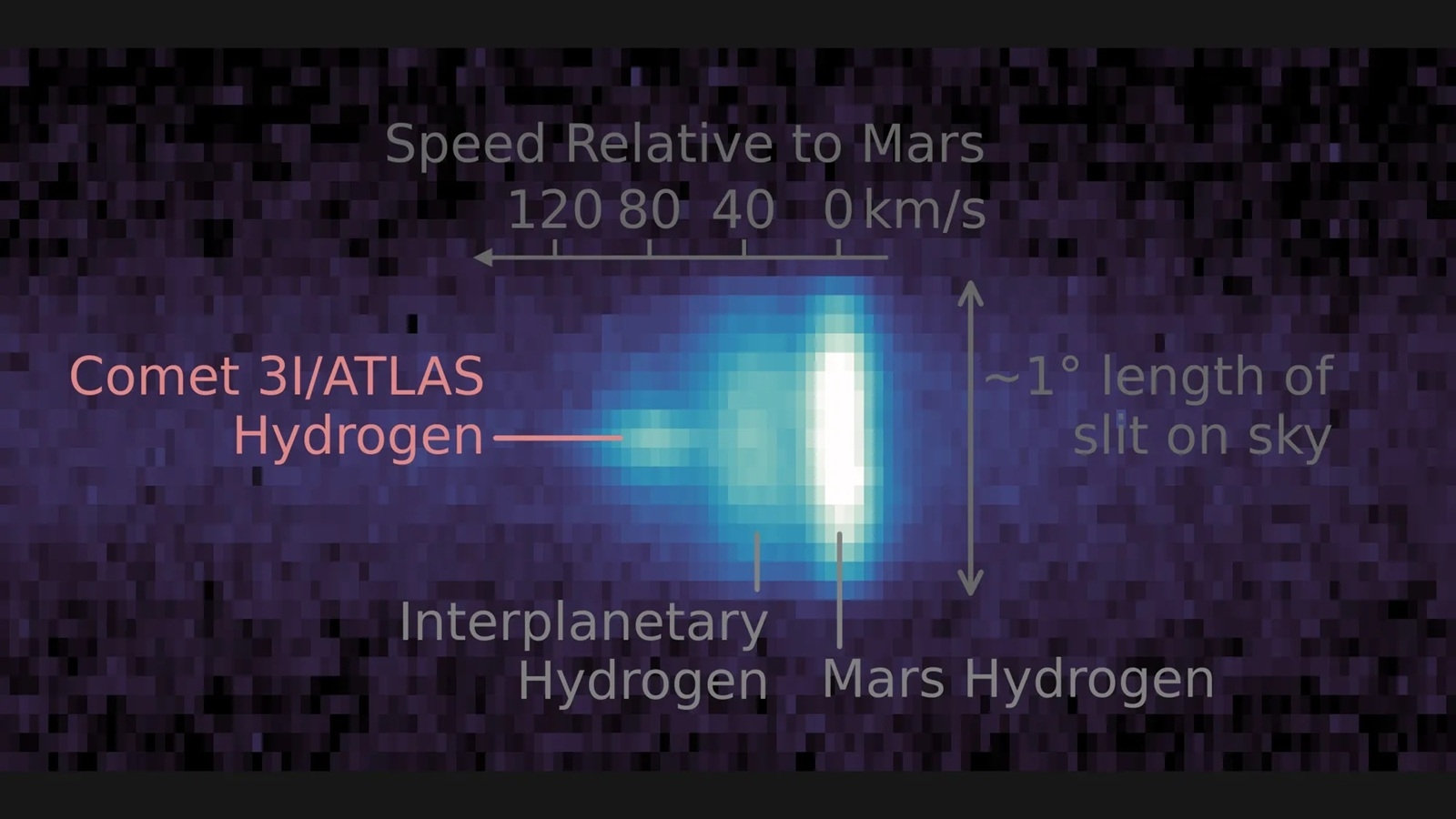

Des sondes en route vers des astéroïdes comme Lucy et Psyche, des observatoires solaires comme SOHO et PUNCH, ou encore la flotte martienne incluant la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et le rover Perseverance ont toutes contribué.

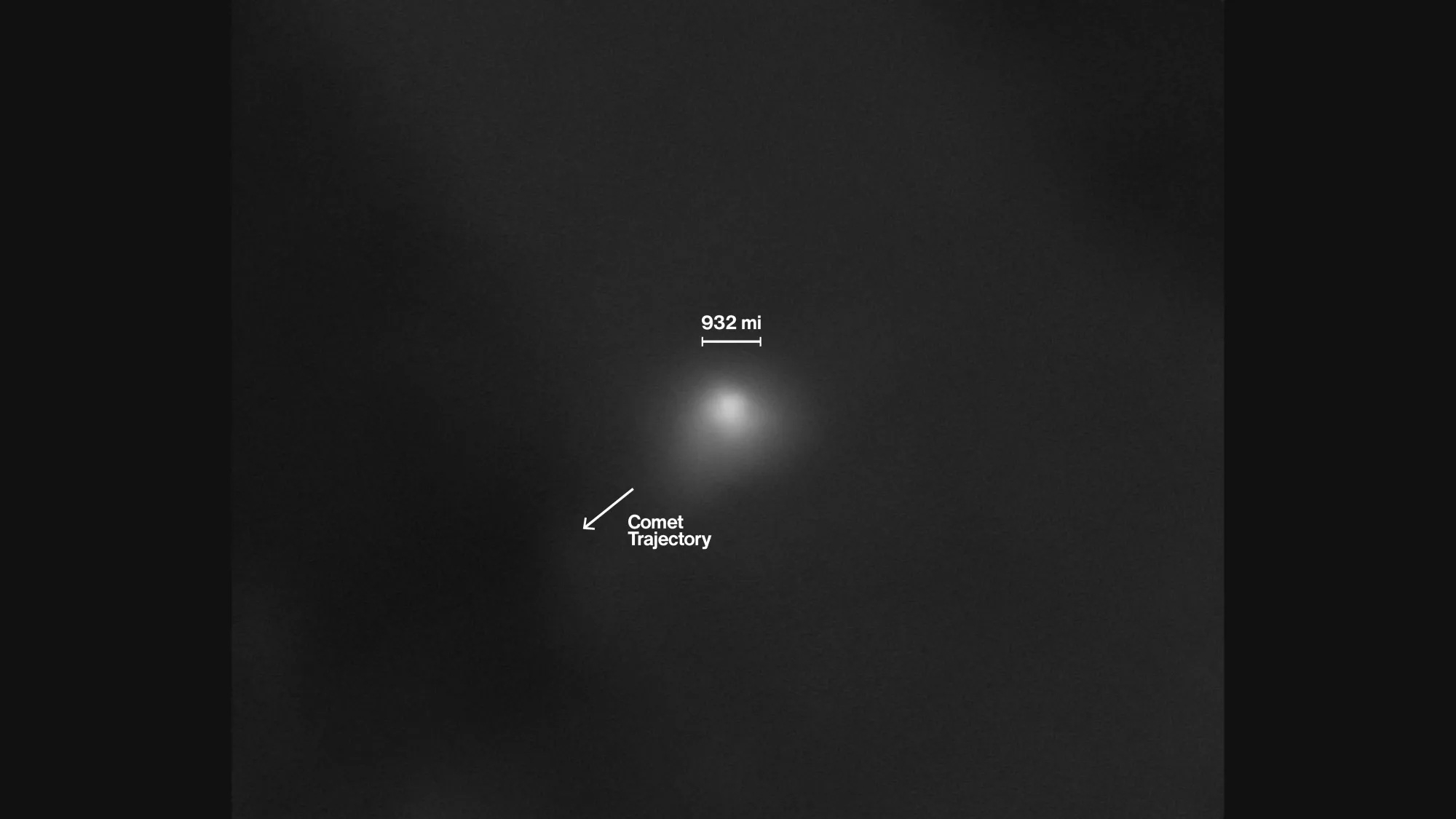

Cette approche multi-angles permet non seulement de mieux comprendre la trajectoire de la comète, mais aussi de reconstituer la structure tridimensionnelle de son noyau et de la poussière éjectée sous l'effet de la chaleur du Soleil.

Une comète, et rien d'autre

Le silence de la NASA, couplé à l'origine interstellaire de l'objet, a inévitablement nourri les théories les plus audacieuses, certains y voyant un vaisseau extraterrestre.

Lors d'une conférence de presse, l'agence a tenu à clarifier les choses sans ambiguïté. "Cet objet est une comète", a affirmé Amit Kshatriya, administrateur associé de la NASA. "Il a l'apparence et le comportement d'une comète. Toutes les preuves indiquent que c'est une comète."

Nicky Fox, de la direction des missions scientifiques, a confirmé qu'aucune technosignature ou autre indice suggérant une origine artificielle n'a été détecté.

Cependant, l'absence de technologie extraterrestre ne rend pas l'objet moins fascinant. "Ce sont les différences qui sont si captivantes pour nous", a-t-elle ajouté.

Ces variations dans sa composition chimique, comme une plus grande libération de dioxyde de carbone que d'eau, offrent une fenêtre inédite sur la formation et l'histoire d'autres systèmes solaires.

Un regard sur un passé plus ancien que le Soleil

L'étude de 3I/ATLAS ne fait que commencer. Les scientifiques estiment que son diamètre se situe entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres, mais les mesures sont encore en cours d'affinage.

Plus fascinant encore, sa vitesse suggère qu'elle est bien plus âgée que notre système solaire. "C'est une fenêtre sur le passé lointain, un passé si profond qu'il précède même la formation de notre Terre et de notre Soleil", s'émerveille Tom Statler.

Après être passée au plus près du Soleil fin octobre, la comète est désormais en route vers les confins du système solaire. Elle effectuera son passage le plus proche de la Terre le 19 décembre, mais restera à une distance tout à fait sûre de 270 millions de kilomètres.

D'ici là, d'autres instruments de pointe, dont le télescope spatial James Webb et les observatoires terrestres comme le W.M. Keck à Hawaï, se préparent à l'observer pour percer davantage de ses secrets avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans le vide interstellaire.