L’implant cérébral développé par Neuralink, la société d’Elon Musk, suscite autant d’enthousiasme que d’interrogations. Selon les dernières annonces, douze personnes ont reçu ce dispositif, expérimentant la frontière entre intelligence artificielle et potentiel humain.

Jusqu’ici, près de 2000 jours d’utilisation cumulée permettent d’évaluer les avancées scientifiques, mais aussi les défis éthiques et médicaux à relever.

Neuralink cherche dans un premier temps à restaurer des fonctions physiologiques perdues ou manquantes mais elle cherche à plus long terme à développer une interface homme-machine directe reliant la pensée aux systèmes informatiques et à utiliser des implants pour augmenter certains sens humains comme la vue.

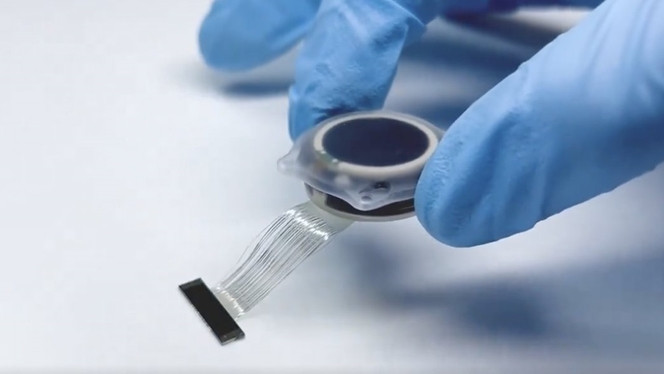

Les implants Neuralink, entre prouesse technologique et prudence scientifique

La mise en place des premiers implants cérébraux Neuralink marque une montée en puissance du secteur des interfaces cerveau-machine. La douzaine de patients apporte de précieuses données à la fois sur ces dispositifs et sur l'exploitation des données qui peuvent en être tirées, révélant le potentiel de cette innovation, capable de transmettre des signaux avec une finesse inégalée.

La majorité des patients suivis semblent bien tolérer l’implant, avec des contrôles médicaux stricts, notamment pour détecter d’éventuelles complications neurologiques ou immunologiques.

2000 jours cumulés : un premier bilan pour la santé des patients

Le chiffre de 2000 jours d’utilisation partagée entre les douze volontaires révèle la progression des efforts de Neuralink dans un contexte concurrentiel, plusieurs startups bataillant pour être les premières à développer des implants cérébraux efficaces.

Entre R&D, prototypage, essais cliniques et validation finale, la première à y parvenir aura de bonnes chances de s'imposer sur le marché et d'en définir les standards, avec de solides opportunités à la clé.

Ce retour d’expérience, inédit à grande échelle, permet d’examiner la sécurité mais aussi l’acceptation du dispositif dans le quotidien des patients. « Les participants ont conservé l’appareil sur le long terme », annonce Neuralink, tout en s’engageant à diffuser les résultats via publications et communications officielles.

Parmi les premiers enseignements, aucun événement majeur n’a été rapporté, même si la surveillance reste constante. Le recueil d’informations nourrit la recherche médicale, inspirant d’autres acteurs du secteur à contribuer à l’évolution de la neurotechnologie.

Neuralink et sa vision du cerveau augmenté

Neuralink ne cache pas son ambition pour le futur : l’idée d’une connexion homme-machine plus étroite qui pourrait redéfinir notre façon d’appréhender la médecine et la prise en charge du handicap.

Selon Elon Musk, ces puces pourraient, à terme, restaurer des fonctions motrices, faciliter la communication chez les personnes en situation de handicap ou même amplifier les capacités intellectuelles humaines. Cette perspective interroge tout autant qu’elle stimule la recherche.

La société américaine mise sur des protocoles robustes, une transparence dans le partage des résultats et une réflexion éthique permanente pour encadrer l’usage de tels implants. La question morale et sociale reste au cœur des débats, alors que la technologie avance à grands pas.

Perspectives futures : entre innovation et régulation

Si l’innovation portée par Neuralink repousse les limites du possible, la nécessité d’un encadrement législatif et d’une réflexion collective se dessine en filigrane. Le chemin vers une démocratisation des implants cérébraux promet d’être progressif et éthique : chaque avancée soulève la question d’un usage contrôlé et d’une protection des données personnelles.

Neuralink multiplie les tests pour affiner ses protocoles et garantir un bénéfice réel pour les patients. Le champ des applications reste immense, mais l’acceptabilité sociale demeure un frein majeur. À l’heure où la frontière entre l’humain et le numérique s’estompe, la vigilance devient le maître mot.