Des paléontologues ont identifié une nouvelle espèce de rhinocéros sans corne, ayant vécu il y a 23 millions d'années dans l'Arctique canadien.

La découverte de ce fossile exceptionnellement complet sur l'île Devon remet en cause nos connaissances sur la migration des mammifères entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

L'histoire évolutive des rhinocéros est bien plus riche que ne le laissent penser les cinq espèces survivantes aujourd'hui. Avec plus de cinquante espèces fossiles répertoriées, la famille des Rhinocerotidae a connu une diversification impressionnante, colonisant autrefois l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

Pourtant, l'idée d'un tel animal s'adaptant aux conditions polaires semblait jusqu'ici improbable.

Un fossile exceptionnel venu du froid

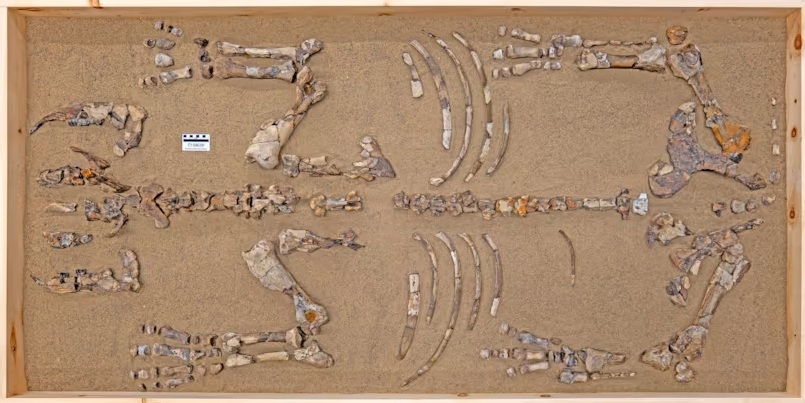

C'est sur l'île Devon, au Nunavut, que les restes d'une créature inattendue ont été mis au jour dans le cratère de Haughton. Le squelette, complet à 75 %, appartient à une nouvelle espèce baptisée Epiatheracerium itjilik. Ce nom, qui signifie "gelé" en inuktitut, rend hommage à son origine polaire.

Squelette de Epiatheracerium itjilik (Pierre Poirier / Canadian Museum of Nature)

Daté de 23 millions d'années, cet animal de la taille d'un poney était dépourvu de corne, une caractéristique partagée par de nombreux rhinocéros fossiles. Les analyses de sa dentition suggèrent qu'il s'agissait d'une femelle, probablement au début ou au milieu de sa vie d'adulte.

Un climat arctique bien différent

Il y a 23 millions d'années, durant le Miocène, l'Arctique canadien n'était pas le désert polaire que nous connaissons. Le climat y était bien plus tempéré, comparable à celui du sud de l'Ontario actuel. Des forêts de pins, de mélèzes et de bouleaux couvraient alors le paysage.

Epiatheracerium itjilik dans son habitat (credit : Julius Csotony)

L'animal se nourrissait de feuilles, comme l'indique la forme spécifique de son museau. Cependant, cet environnement n'était pas un paradis permanent : les hivers étaient froids, enneigés et plongés dans l'obscurité durant des mois.

Les scientifiques supposent que Epiatheracerium itjilik devait posséder une épaisse fourrure pour survivre à ces conditions rigoureuses.

Le pont de l'Atlantique Nord : une voie migratoire réévaluée

L'aspect le plus surprenant de cette découverte concerne l'origine de ce rhinocéros. Son analyse, réalisée à partir de protéines extraites de l'émail de ses dents, le rapproche d'espèces européennes. Cette filiation suggère une migration via le pont terrestre de l'Atlantique Nord.

Or, les géologues pensaient que cette voie de passage était devenue impraticable bien avant le Miocène. La présence de ce rhinocéros en Amérique du Nord est une preuve tangible que cette connexion a persisté bien plus longtemps qu'on ne le croyait, permettant aux faunes des deux continents de se mélanger.

La découverte de ce "rhinocéros polaire" ne fait pas que rallonger la liste des espèces disparues. Elle redessine les cartes des migrations anciennes et souligne le rôle crucial, et encore mal compris, de l'Arctique comme creuset de l'évolution des mammifères. Chaque nouveau fossile exhumé de ces terres gelées pourrait ainsi continuer à réécrire des chapitres entiers de l'histoire de la vie sur Terre.