Découvrir les vestiges d’un impact cosmique dans les profondeurs du fond marin de la mer du Nord n’est pas une histoire banale. Le cratère de Silverpit, cette structure sous-marine, intrigue les géologues depuis plus de vingt ans.

Ce n’est qu’en 2025 que la communauté scientifique est parvenue, preuves à l’appui, à lever le voile sur son origine véritable : la collision d’un astéroïde il y a 43 à 46 millions d’années. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Nature.

L’impact qui a tout changé : une collision géante sous la mer

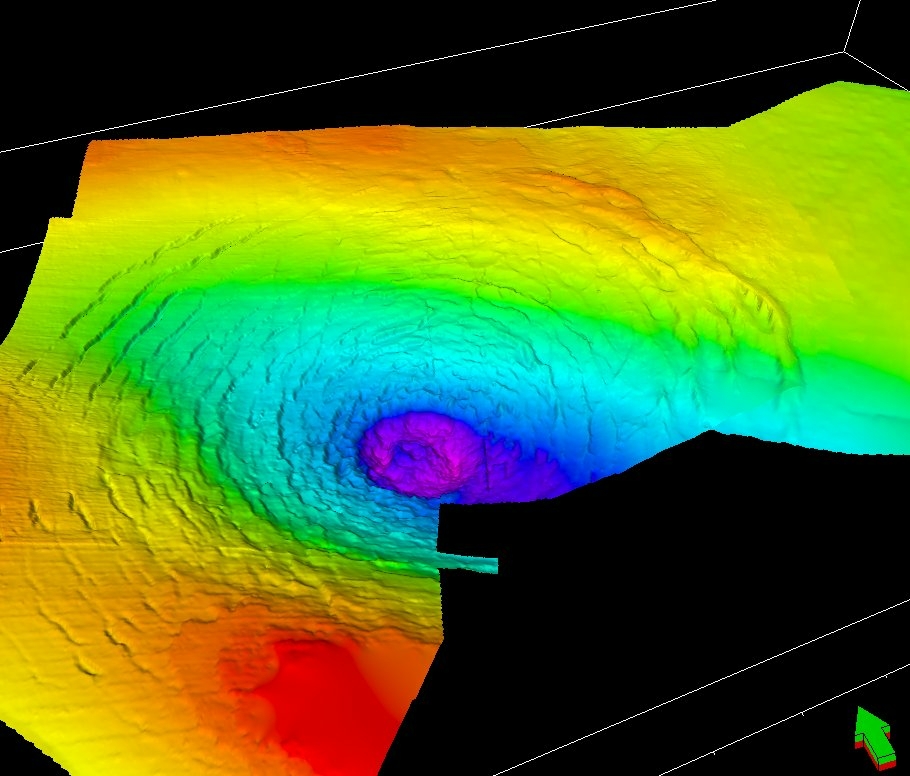

C’est à près de 700 mètres sous la surface que repose la cicatrice d’un événement dramatique : un astéroïde d’environ 160 mètres de diamètre s’est abattu sur le fond marin au large du Yorkshire, générant un cratère circulaire de 3 km de large, ceinturé d’une zone de failles de près de 20 km.

Cratère de Silverpit (credit : CC BY-SA 3.0)

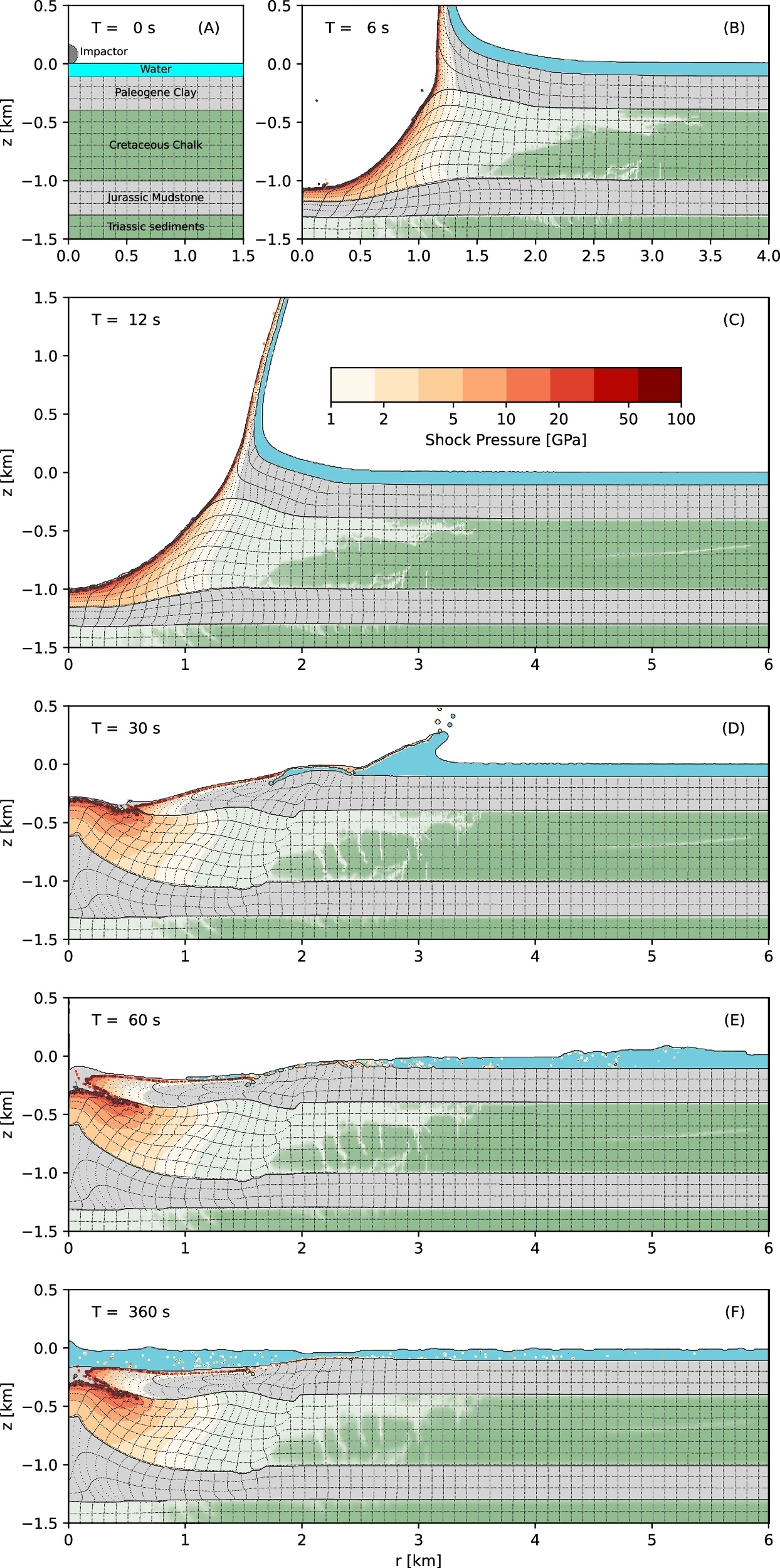

Les modélisations suggèrent que le projectile, en arrivant à une vitesse de 15 km/s depuis l’ouest, aurait soulevé une colonne d’eau et de roches d’1,5 km de haut, avant de déclencher un tsunami de plus de 100 mètres.

« Silverpit est un cratère d’impact rare et exceptionnellement préservé », souligne le chercheur Uisdean Nicholson. C’est l’état intact du cratère, rapidement enseveli sous les sédiments, qui offre aujourd’hui aux scientifiques une fenêtre sur un passé tumultueux et permet d’étudier les processus d’impact en milieu marin, un cas très peu documenté sur Terre.

Des preuves sous microscope : le choc révélé dans le quartz

Longtemps contestée, l’origine exogène du cratère a été validée grâce à plusieurs indices spectaculaires. Au-delà des images sismiques ultradétaillées révélant des failles et des cratères secondaires, la découverte décisive a été celle de minéraux choqués.

En analysant des échantillons prélevés lors d’un forage pétrolier, les géologues ont observé du quartz et du feldspath portant des microstructures typiques des pressions extrêmes d’un impact, impossibles à reproduire par des phénomènes terrestres normaux.

« Ces cristaux prouvent définitivement l’hypothèse de l’impact : leur structure ne peut se former que sous une onde de choc violente », précise Nicholson. Cette observation, bien que rare (« une aiguille dans une botte de foin »), s’ajoute aux autres éléments déterminants, et permet d’écarter définitivement les hypothèses concurrentes basées sur le déplacement de couches salines ou l’effondrement volcanique de la région.

Vingt ans de débats et le triomphe des nouvelles technologies

Le cas Silverpit a longtemps divisé la communauté scientifique. Dès sa découverte en 2002, beaucoup y voyaient un cratère d’impact, de par sa forme et ses structures concentriques. Mais lors du débat public de 2009 à la Geological Society de Londres, l’hypothèse fut massivement rejetée au profit d’explications plus classiques.

Simulation de la formation du cratère et du tsunami qui a suivi

(credit : article Nature)

Il aura fallu l’arrivée, en 2022, de nouvelles données sismiques par des projets de stockage de carbone dans la région pour relancer l’enquête. Les moyens d’imagerie 3D et la sophistication des techniques analytiques ont permis d’observer des détails alors invisibles, scellant la preuve d’une origine cosmique.

Un laboratoire naturel pour mieux anticiper les menaces

La confirmation d’un impact cosmique dans la mer du Nord est une jolie découverte géologique. Sur à peine 200 cratères confirmés sur Terre, seulement 33 gisent sous les océans, et Silverpit se distingue par sa préservation unique.

Ce cratère offre ainsi un terrain d’expérimentation et de modélisation, utile pour anticiper les conséquences d’éventuels futurs impacts d’astéroïdes. Les chercheurs envisagent désormais d’étudier la dynamique des tsunamis générés par de tels impacts, le comportement des sédiments marins et la dispersion des débris, autant de connaissances cruciales face au risque d’un choc comparable.

« Nous pouvons utiliser ces résultats pour comprendre comment les impacts ont façonné la planète, mais aussi pour prédire ce qui pourrait se produire si une collision se produisait à l’avenir », conclut l’équipe.