Ce vaste champ de roches qui flotte entre Mars et Jupiter, relique de la formation de notre système solaire, n'est pas éternel. Longtemps perçue comme une constante de notre voisinage cosmique, la ceinture d'astéroïdes est en réalité en train de se désintégrer. Lentement mais sûrement.

Une étude menée par une équipe d'astronomes, dont Julio Fernández de l'Universidad de la República en Uruguay, vient de quantifier ce phénomène : la ceinture perd une fraction infime mais mesurable de sa masse, un processus qui a des implications directes sur la sécurité de notre planète.

Comment la ceinture d'astéroïdes se vide-t-elle ?

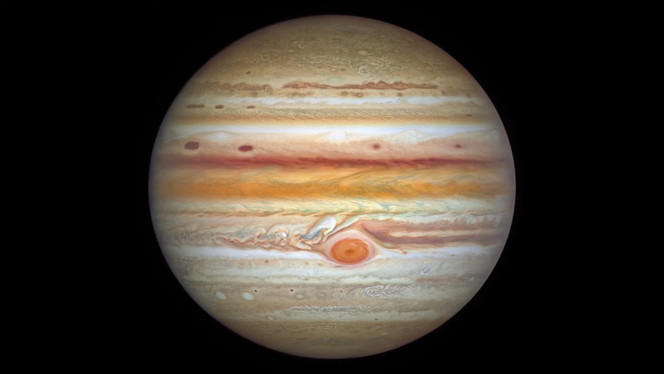

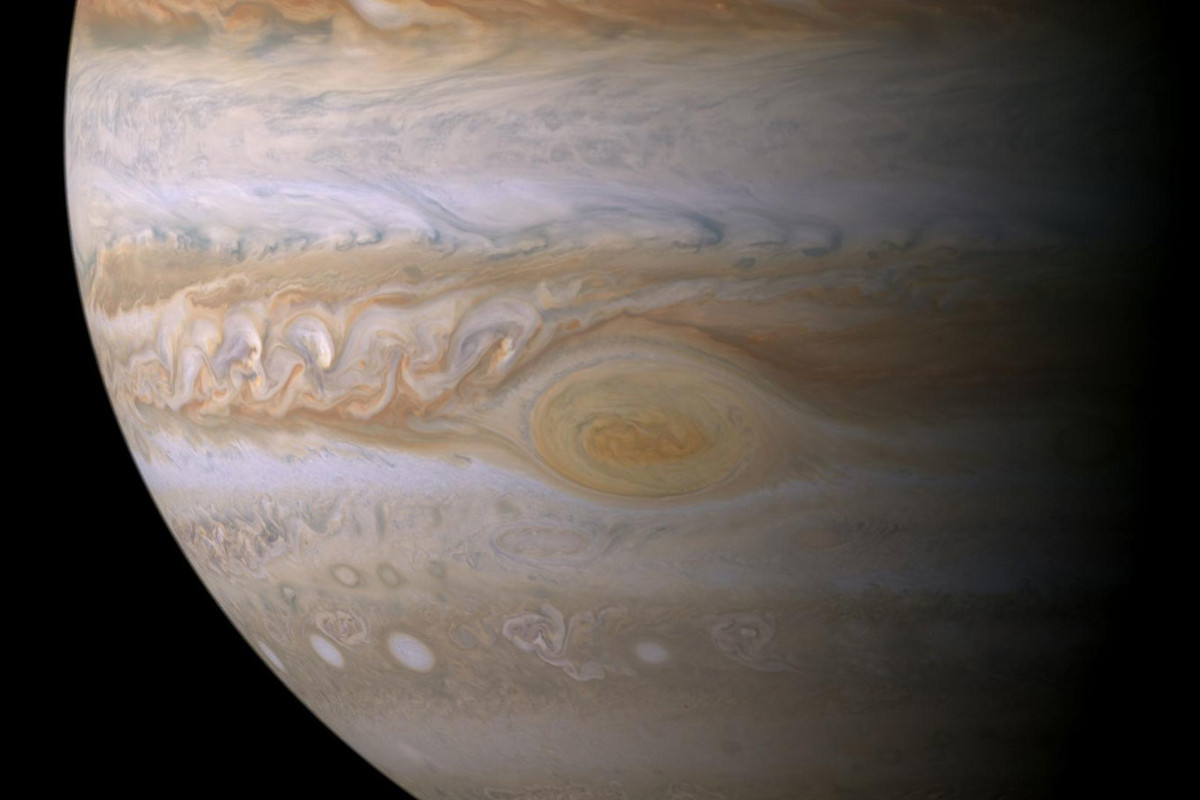

Le processus est double, mêlant chaos gravitationnel et destruction pure. Premièrement, l'immense gravité de Jupiter perturbe constamment les orbites des millions de roches qui composent la ceinture d'astéroïdes. Ce "coup de billard" cosmique envoie certains astéroïdes sur des trajectoires d'éjection. Deuxièmement, ces perturbations augmentent la fréquence des collisions internes.

Lorsqu'ils s'entrechoquent, les astéroïdes se fragmentent en morceaux plus petits, jusqu'à être pulvérisés en une fine poussière. Selon l'étude, environ 80 % de la matière perdue se transforme en cette poussière, qui alimente la lumière zodiacale, cette faible lueur visible dans le ciel nocturne. Les 20 % restants, cependant, s'échappent sous forme de fragments plus gros.

Quel est le rôle exact de Jupiter dans ce phénomène ?

Jupiter est à la fois le gardien et le fossoyeur de la ceinture d'astéroïdes. C'est sa force gravitationnelle colossale qui, il y a 4,6 milliards d'années, a empêché les roches de cette région de s'agglomérer pour former une planète. Aujourd'hui, cette même force continue de sculpter la ceinture.

La planète géante agit comme une fronde gravitationnelle, créant des "résonances orbitales". Il s'agit de zones où les astéroïdes sont régulièrement "poussés" par Jupiter, ce qui déstabilise leur trajectoire. Cet effet, combiné à l'influence plus lointaine de Saturne et Mars, est le principal moteur de l'éjection des astéroïdes hors de la ceinture, les envoyant errer dans le système solaire interne.

Faut-il s'inquiéter pour la Terre ?

Si la disparition totale de la ceinture n'interviendra pas avant la mort de notre Soleil, cette érosion lente a des conséquences directes pour nous. Les 20 % de matière qui s'échappent sous forme de roches deviennent des impacteurs potentiels pour les planètes intérieures, y compris la Terre. Comprendre ce flux constant de nouveaux débris est donc un enjeu majeur pour la défense planétaire.

Cette étude donne aussi un nouvel éclairage sur notre passé. En extrapolant les calculs, les scientifiques estiment que la ceinture était environ 50 % plus massive il y a 3,5 milliards d'années. Cette densité plus élevée correspond aux preuves géologiques d'une période de bombardement bien plus intense sur la Terre et la Lune à cette époque. Le flux actuel, bien que plus faible, nous rappelle que notre ciel n'est jamais totalement calme.

Foire Aux Questions (FAQ)

À quelle vitesse la ceinture d'astéroïdes disparaît-elle ?

Le rythme est extrêmement lent à notre échelle. L'étude estime que la ceinture perd environ 0,0088 % de sa masse chaque million d'années, uniquement à cause des collisions. C'est un processus qui se déroule sur des échelles de temps géologiques, mais qui est constant et inéluctable.

Les plus gros astéroïdes comme Cérès sont-ils concernés ?

Non, l'étude exclut les corps les plus massifs et les plus stables de la ceinture, comme les planètes naines Cérès et Vesta, ou le gros astéroïde Pallas. Leur masse est telle qu'ils ne participent plus activement à ce processus de fragmentation et d'éjection. La "disparition" concerne principalement la population d'astéroïdes de taille plus modeste.

Cette découverte augmente-t-elle le risque immédiat d'un impact ?

Non, il n'y a aucune menace imminente identifiée liée à cette découverte. Cependant, elle permet aux agences comme la NASA d'affiner leurs modèles statistiques pour mieux prévoir le risque d'impact à long terme. Savoir d'où viennent les potentiels géocroiseurs et à quel rythme ils sont "créés" est essentiel pour anticiper et, un jour peut-être, intercepter une menace réelle, comme l'a testé la mission DART.