C'est une conséquence directe de ce qui se passe en Ukraine. La France a constaté qu'il lui manquait une capacité de "frappe dans la profondeur" avec des armes conventionnelles. Pour combler cette lacune, le ministère des Armées s'apprête à flécher un milliard d'euros vers le développement d'un missile balistique terrestre (MBT). Le projet, déjà dans les cartons d'ArianeGroup, marque une rupture stratégique majeure pour la dissuasion française.

Qu'est-ce que ce nouveau missile balistique ?

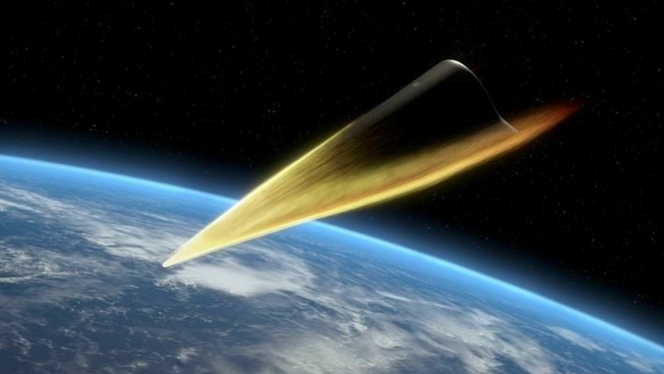

Le projet est porté par ArianeGroup, l'entreprise qui fabrique déjà le missile balistique nucléaire M51 de nos sous-marins. Ce nouveau MBT serait un missile à deux étages, lancé depuis une plateforme mobile (un camion) et doté d'un moteur à propergol solide. Sa grande nouveauté est sa tête détachable, capable de manœuvrer et de retomber sur sa cible à une vitesse hypersonique estimée à Mach 16 (plus de 20 000 km/h).

???Missile Balistique Terrestre (MBT) – la dissuasion conventionnelle qui ne dit pas son nom???

— Etienne Marcuz (@Etienne_Marcuz) October 26, 2025

Depuis les origines du programme nucléaire militaire français, dissuasion et missile balistique riment avec nucléaire. Pourtant, en raison de sa capacité à frapper des cibles… https://t.co/A9E8W2GMa5

Il est conçu pour emporter une charge explosive conventionnelle et frapper des cibles stratégiques loin derrière la ligne de front, comme des postes de commandement, des usines ou des bases aériennes.

Pourquoi la France change-t-elle sa doctrine ?

Jusqu'à présent, la France refusait de se doter d'un missile balistique à charge conventionnelle, pour éviter tout risque de mauvaise interprétation chez un adversaire en cas de tir. Mais la guerre en Ukraine a montré que la Russie utilise massivement des missiles balistiques conventionnels pour pilonner des infrastructures sans déclencher l'apocalypse atomique.

Face à ce type d'agression, la France ne peut actuellement répondre qu'avec des missiles de croisière (Scalp, MdCN), qui sont beaucoup plus lents et vulnérables aux défenses anti-aériennes. Ce MBT offre donc une réponse graduée, une nouvelle flexibilité pour menacer un adversaire de "dommages équivalents" sans franchir le seuil nucléaire.

De quels missiles la France dispose-t-elle aujourd'hui ?

Outre le M51 et sa mission de dissuasion nucléaire, l'arsenal conventionnel français est puissant mais n'a pas la même capacité de pénétration qu'un missile balistique. Nos forces disposent de :

- Le Lance-Roquettes Unitaire (LRU) : pour l'armée de Terre, avec une portée de 70 km.

- Le SCALP : un missile de croisière tiré par les avions de l'Armée de l'Air, avec une portée allant jusqu'à 500 km.

- Le MdCN (Missile de Croisière Naval) : tiré depuis les frégates de la Marine, il porte à plus de 1 000 km.

Le problème est que tous ces missiles de croisière sont subsoniques. Le chef d'état-major de l'Armée de l'Air, le général Jérôme Bellanger, a lui-même insisté récemment sur la nécessité de se doter de missiles aérobalistiques (tirés d'avions) pour percer les défenses modernes.

Quelle sera la portée de ce nouveau MBT ?

La portée du MBT est estimée entre 1 000 et 2 000 km. Depuis la France, 2 000 km permettent d'atteindre Saint-Pétersbourg. Mais le véritable intérêt stratégique est son déploiement à l'étranger. En installant des batteries de lancement en Pologne ou en Finlande, la France pourrait menacer tout le cœur industriel russe jusqu'à l'Oural. C'est donc un outil autant politique que militaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce missile est-il une arme nucléaire ?

Non, c'est toute la nouveauté. Il est spécifiquement conçu pour emporter une charge explosive conventionnelle. La dissuasion nucléaire française repose sur les missiles M51 (dans les sous-marins) et l'ASMPA (missile aéroporté).

Quelle est la différence entre un missile balistique et un missile de croisière ?

Un missile de croisière (comme le Scalp) vole à basse altitude et à vitesse subsonique (comme un avion). Il est précis mais peut être intercepté. Un missile balistique (comme le futur MBT) est propulsé hors de l'atmosphère et sa tête plonge sur sa cible à une vitesse hypersonique, le rendant quasiment impossible à arrêter.

Quand ce missile sera-t-il opérationnel ?

Le projet est à ses débuts. Le projet de loi de finances 2026 prévoit d'allouer les premiers 15,6 millions d'euros pour les études de levée de risques. Il faudra ensuite plusieurs années de développement avant une éventuelle mise en service.