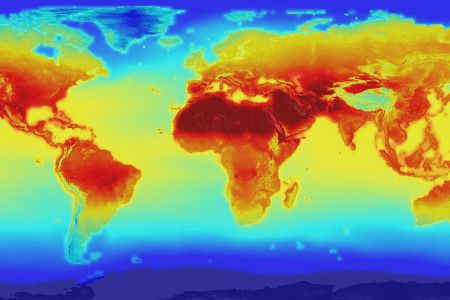

Le dernier rapport de l’Académie des sciences bouleverse le débat sur le recours aux solutions technologiques pour modérer le réchauffement climatique. Ce document, dévoilé début octobre lors d’un séminaire à Brest en partenariat avec l’Ifremer, conclut sans ambiguïté : la géo-ingénierie, loin d’être un sésame pour l’avenir de la planète, s’apparente aujourd’hui à un pari risqué, incapable de répondre à l’urgence climatique.

Des promesses techniques entre incertitudes et dangers

Sur fond d’accélération du dérèglement climatique, la tentation de modifier le climat à grande échelle s’est imposée dans le débat scientifique. La géo-ingénierie regroupe trois grandes familles d’approches : la modification du rayonnement solaire (SRM), l’élimination du CO₂ atmosphérique (CDR), et le captage-stockage du carbone (CCUS).

La SRM, qui vise à réfléchir une part du rayonnement solaire en injectant des particules dans l’atmosphère ou les nuages, reste la plus controversée.

L’Académie souligne les risques majeurs associés à ces techniques : un choc climatique brutal en cas d’arrêt soudain des injections, des effets régionaux imprévisibles sur les régimes de précipitations et la biodiversité, l’intensification des pluies acides ou encore la dégradation de la couche d’ozone.

Ces interventions, encore au stade de la modélisation ou de petits essais, sont perçues comme une source d’instabilité et font craindre un « chaos climatique incontrôlable ». Méfiante, l’Académie plaide pour un encadrement international strict et l’interdiction de tout déploiement opérationnel du SRM.

CDR et carbone bleu : science, marges d’action… et désillusions

Bien que les approches visant à retirer le CO₂ de l’atmosphère semblent plus prometteuses (restauration des forêts, mangroves, puits de carbone océaniques ou technologies de capture directe), leur potentiel reste, selon l’Académie, limité face à la masse des émissions mondiales.

Les initiatives de géo-ingénierie marine (mCDR), très en vogue, se heurtent notamment à de fortes incertitudes écologiques et techniques. L’alcalinisation des océans, expérimentée par une cinquantaine de projets privés ou publics, offre un espoir de captation accrue du carbone ; mais ses impacts secondaires sur les écosystèmes demeurent largement inconnus.

La recherche française s’illustre à l’Ifremer, où les expérimentations portant sur l’ajout de minéraux ou l’utilisation de procédés électrochimiques avancent à pas de charge.

Face à l’enthousiasme des start-up et à l’appétit des géants technologiques, l’Académie appelle à la prudence : investir davantage dans la science publique, affiner l’évaluation des effets et ne céder à aucune illusion de solution miracle.

Diversion, statu quo et vigilance politique

Pour l’Académie des sciences, la médiatisation des pistes de géo-ingénierie risque de détourner l’attention et les fonds nécessaires à la décarbonation structurelle de l’économie.

Ce phénomène, baptisé « predatory delay » par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, retarde l’action réelle au bénéfice des acteurs du statu quo, principalement les industries fossiles.

Le rapport met aussi en garde contre la crédibilité discutée de certaines initiatives privées, qui s’achètent une vertu climatique par l’acquisition de crédits carbone marins sans validation scientifique solide.

L’Académie insiste : les politiques publiques doivent s’interdire toute dérive technosolutionniste et concentrer l’effort sur la réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre.

La priorité reste la gouvernance internationale, l’adaptation et la transparence scientifique, dans un contexte où chaque nouvelle catastrophe climatique alimente la fascination pour les « fausses technologies miracles ». La question demeure : qui osera encore, demain, parier l’avenir climatique sur l’inconnu ?