Pour des millions de personnes touchées par une forme incurable de cécité, l'espoir renaît. Une étude majeure confirme qu'un dispositif a permis à une majorité de patients, atteints d'une forme avancée de dégénérescence maculaire, de lire à nouveau. Le système, baptisé PRIMA, combine une micro-puce et des lunettes augmentées pour contourner les cellules endommagées de l'œil et restaurer une partie de la vision perdue.

Comment fonctionne cette technologie de vision bionique ?

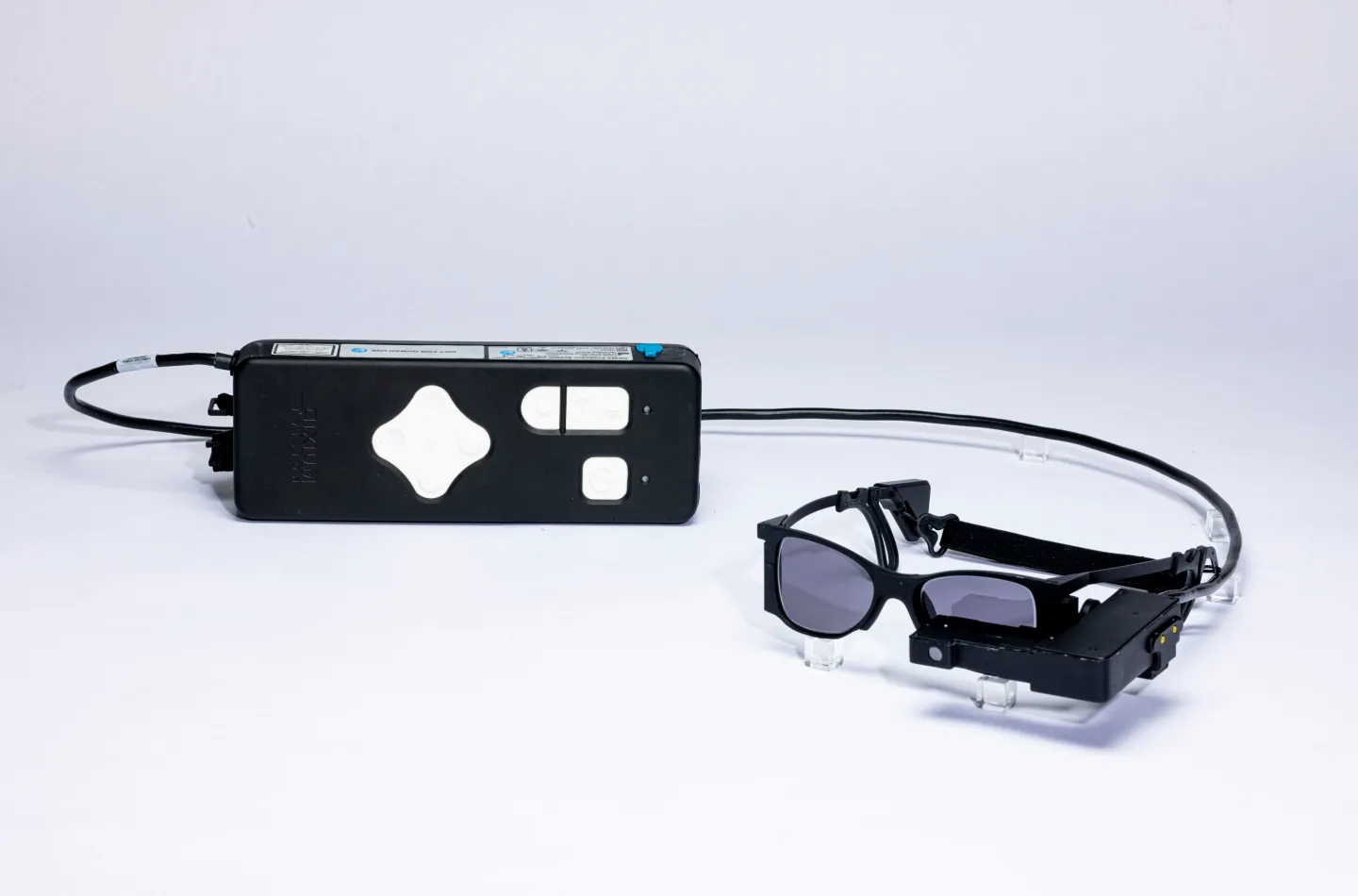

Le dispositif PRIMA repose sur un implant rétinien de 2 mm sur 2, soit la taille d'une tête d'épingle, qui est inséré chirurgicalement sous la rétine du patient. Cet implant est constitué de minuscules panneaux photovoltaïques. Le patient porte ensuite des lunettes équipées d'une caméra et connectées à un petit processeur qu'il garde sur lui.

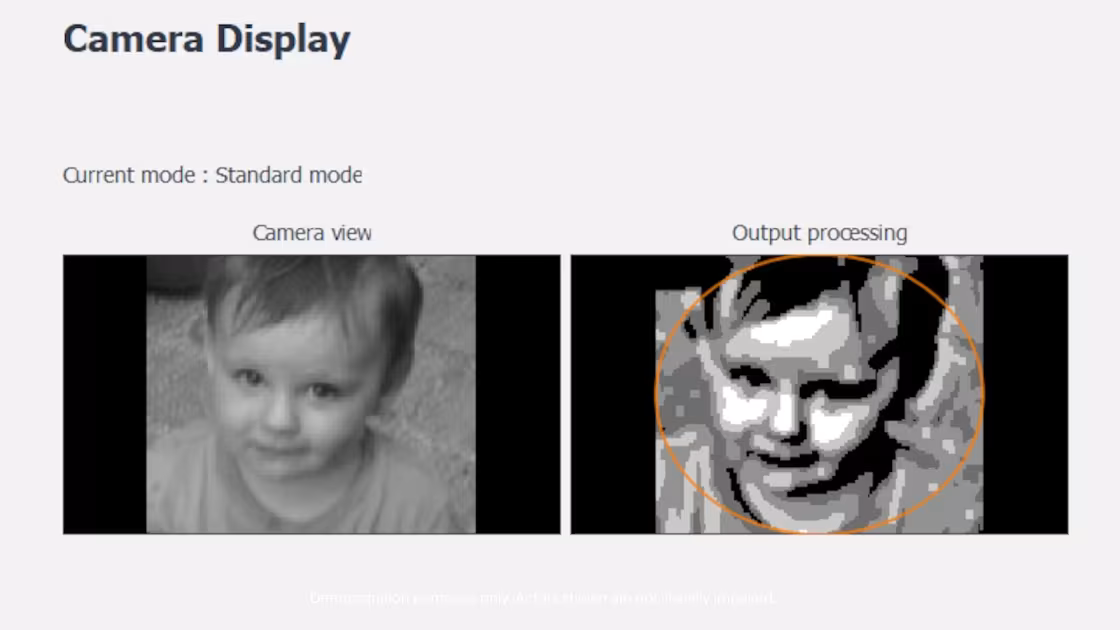

La caméra capture le champ de vision et le transmet au processeur. Des algorithmes d'intelligence artificielle convertissent ces images en un faisceau de lumière quasi infrarouge, projeté à travers l'œil sur l'implant. La puce transforme alors cette lumière en impulsions électriques, stimulant les neurones sains restants du nerf optique. Le cerveau apprend ainsi à interpréter ces signaux comme une nouvelle forme de vision, bien qu'en noir et blanc et moins nette que la vision naturelle.

Les patients portaient des lunettes équipées d'une caméra et associées à un implant rétinien implanté dans leur œil.

Crédits : Science Corporation

Quels sont les résultats concrets de l'essai clinique ?

Les résultats de l'étude, menée dans cinq pays européens, sont spectaculaires pour une pathologie jusqu'ici sans traitement curatif. Les chiffres de l'essai clinique européen sont éloquents : sur 32 participants suivis pendant un an, 80 % ont connu des améliorations visuelles cliniquement significatives.

Concrètement, ils ont retrouvé la capacité de reconnaître des lettres, des mots et même de lire des livres ou de faire des mots croisés. Une participante, Sheila Irvine, 70 ans, décrit sa vision d'avant comme « deux disques noirs » dans ses yeux. Aujourd'hui, elle se dit « aux anges » de pouvoir à nouveau s'adonner à la lecture.

Cette réussite représente bien plus qu'une simple amélioration technique. Pour ces patients, c'est avant tout une reconquête de leur indépendance et une amélioration considérable de leur qualité de vie. Avant l'opération, la plupart ne pouvaient même pas distinguer le tableau de test de vision ; après, ils pouvaient en lire en moyenne cinq lignes.

L’image de droite montre ce que la caméra transmet à la puce implantée chez l’utilisateur.

Crédits : Science Corporation

Quelles sont les limites et l'avenir de ce dispositif ?

Malgré ces succès, le système a ses contraintes. La vision restaurée n'est pas parfaite, elle est monochrome et demande un effort de concentration important. De plus, la chirurgie pour poser l'implant est délicate et non dénuée de risques, même si la majorité des effets secondaires observés se sont résorbés. Une phase de rééducation de plusieurs mois est également indispensable pour que les patients apprennent à utiliser leur nouvelle vision.

Derrière cette prouesse se trouve Science Corporation, une entreprise spécialisée dans les interfaces cerveau-machine cofondée par Max Hodak, l'un des cofondateurs de Neuralink. L'équipe travaille déjà sur de futures versions de l'implant. L'objectif est de passer de 400 à 10 000 pixels, ce qui pourrait théoriquement permettre d'atteindre une acuité visuelle proche de la normale. Des améliorations logicielles sont aussi prévues pour percevoir des images en niveaux de gris, comme les visages. Les experts considèrent cette technologie comme une étape clé, la porte ouverte vers des traitements qui pourraient un jour s'appliquer à d'autres maladies de la rétine et transformer la vie de millions de personnes affectées par la DMLA sèche (ou dégénérescence maculaire liée à l’âge de forme sèche, c'est-à-dire progressive) et la perte de la vision centrale.