Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement fédéral américain s’apprête à entrer directement au capital d’une des plus grandes entreprises technologiques du pays.

Le président Donald Trump a annoncé que l’État américain prendra près de 10 % des parts du groupe Intel, un acteur central dans la production de semi-conducteurs.

Cette décision, qualifiée de mesure stratégique, vise à renforcer la souveraineté industrielle des États-Unis face à la montée en puissance de pays concurrents. L’opération, évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, marque une rupture nette avec la tradition de non-intervention du gouvernement dans la gouvernance des grandes firmes privées américaines.

Un investissement d’État aux motivations stratégiques

Le choix de Washington d’acquérir une participation directe dans Intel s’inscrit dans une logique de sécurité nationale et de compétitivité économique. Selon le président Trump, il s’agit de garantir que la production de technologies sensibles reste majoritairement sous contrôle américain. « Nous ne voulons pas que des composants essentiels à notre défense et à notre économie soient dépendants de puissances étrangères », a-t-il déclaré lors de son annonce.

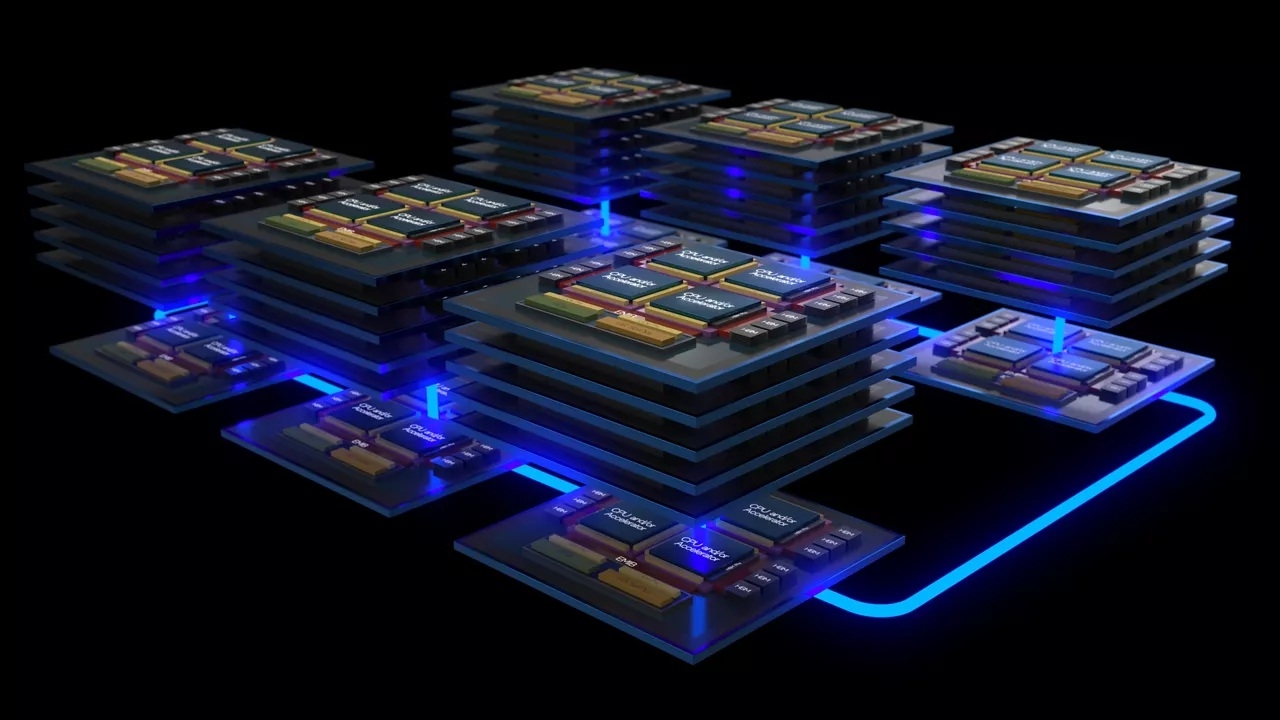

Cette opération viendrait compléter les milliards déjà engagés par le plan CHIPS Act, qui finance la construction d’usines de semi-conducteurs sur le sol américain. La différence cette fois est claire : non seulement l’État subventionne, mais il devient aussi actionnaire. Cela confère aux États-Unis une influence directe sur les choix stratégiques d’Intel, par exemple en matière de localisation de la production ou de priorités de recherche.

Pourquoi Intel est au cœur de cette décision ?

Intel, longtemps numéro un mondial de la microélectronique, reste un acteur incontournable malgré une concurrence accrue venue d’Asie. Ses puces alimentent aussi bien les ordinateurs, les serveurs que les infrastructures liées à l’intelligence artificielle et à la défense.

Or, les difficultés rencontrées par l’entreprise ces dernières années — retards dans ses technologies de gravure et perte de parts de marché face à TSMC et Samsung — inquiétaient Washington.

En renforçant sa présence directe dans l’entreprise, le gouvernement espère consolider les capacités de production locales et accompagner le retour en force d’Intel sur la scène technologique.

Cette prise de participation pourrait aussi accélérer les investissements dans de nouvelles usines sur le sol américain, un point fortement mis en avant par la Maison-Blanche pour l'effort de relocalisation réclamé depuis longtemps par Donald Trump (dès son premier mandat). L’enjeu va bien au-delà du simple marché : c’est toute la chaîne de valeur numérique qui dépend de la maîtrise des semi-conducteurs.

Réactions et implications sur la gouvernance d’entreprise

Les réactions à cette annonce ne se sont pas fait attendre. Certains analystes y voient une mesure radicale, mais nécessaire, pour maintenir une véritable autonomie industrielle.

Du côté des marchés financiers, la perspective d’un actionnariat public soulève toutefois des questions. Quelle sera l’influence du gouvernement au sein du conseil d’administration ? Jusqu’où pourra-t-il intervenir dans la stratégie d’une entreprise historiquement indépendante ?

Intel a confirmé l’opération, précisant que le gouvernement ne détiendrait pas de pouvoir de contrôle mais bénéficierait de droits de regard sur certaines orientations stratégiques. Cette configuration inédite pourrait servir de modèle à d’autres secteurs jugés critiques, allant de la cybersécurité à l’intelligence artificielle. Les débats sont déjà lancés au Congrès sur les limites à fixer à ce type d’intervention.

Un signal lancé à la scène internationale

Cette prise de participation envoie enfin un message à l’échelle planétaire. Alors que la Chine investit massivement pour rattraper son retard en microélectronique et que l’Europe lance ses propres plans pour relocaliser la production de puces, Washington affirme par ce geste sa volonté de garder la main sur un secteur aussi stratégique que les semi-conducteurs.

Dans ce contexte, l’opération dépasse le simple cadre économique. Elle redessine les rapports de force technologiques et pose la question de la souveraineté numérique.

Le pari de Donald Trump est clair : en plaçant l’État au cœur du financement d’un champion national, il espère stimuler un retour durable du leadership américain sur un marché stratégique disputé.