Economiquement malmené depuis plusieurs trimestres, Intel se trouve au cœur d’un projet inédit : l’administration américaine envisage de prendre une participation directe dans l’entreprise via une formule de financement public.

Présentée comme un moyen de renforcer la souveraineté technologique du pays et de soutenir la course aux semi-conducteurs, cette perspective suscite toutefois une forte inquiétude chez le fabricant de processeurs.

La société estime que l’arrivée de l’État actionnaire pourrait avoir des répercussions négatives, en particulier à l’international. Entre crainte de dilution des actions, risques commerciaux et tensions diplomatiques, l’équation devient particulièrement délicate.

L’État américain actionnaire d’Intel : un projet stratégique

L’idée a été avancée dans le cadre d’un vaste plan visant à soutenir la production nationale de puces électroniques, secteur devenu éminemment sensible.

L’administration Trump souhaite transformer une partie des subventions accordées à l’industrie dans le cadre du CHIPS Act en prises de participation, ce qui permettrait à l’État fédéral de détenir une part minoritaire dans Intel.

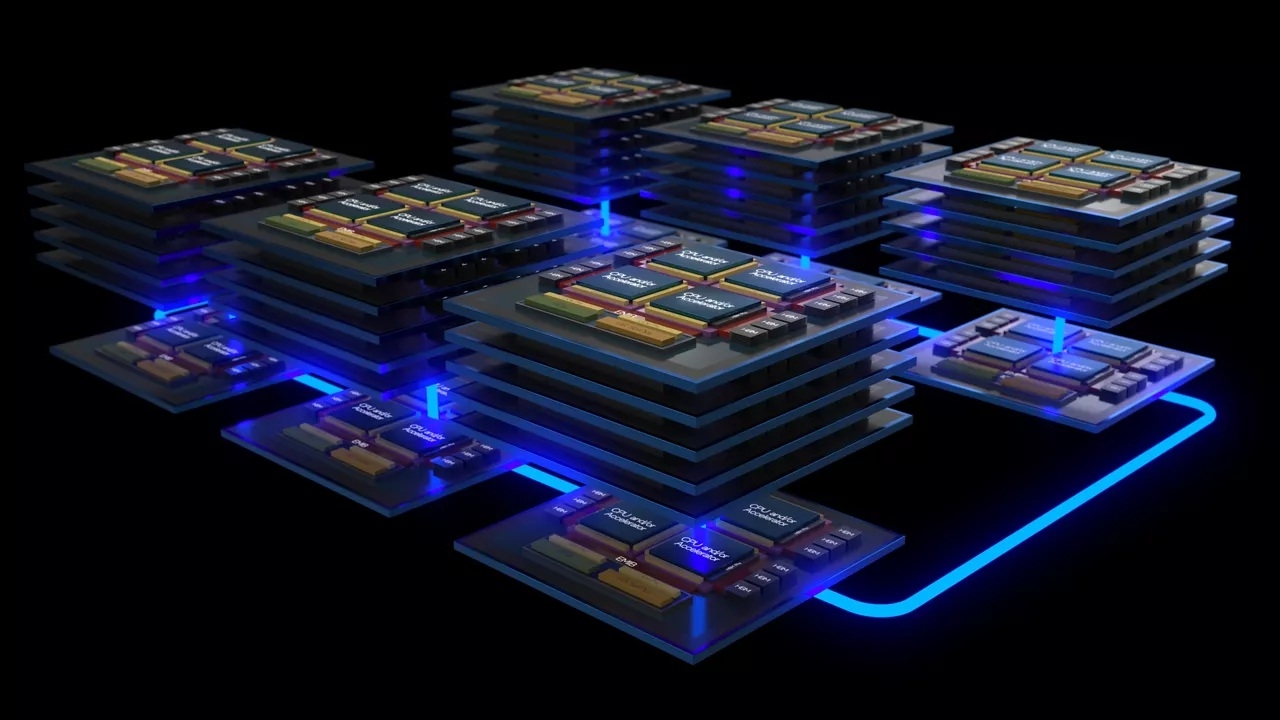

Cela doit permettre de sécuriser la chaîne d’approvisionnement et réduire la dépendance aux fabricants étrangers, notamment asiatiques.

Selon les informations dévoilées, l’investissement serait lié aux futurs versements d’aides publiques. Autrement dit, Intel recevrait non seulement des financements, mais devrait aussi accepter une présence du gouvernement dans son capital. Un basculement qui change profondément la relation entre l’entreprise et son principal soutien financier et une quasi-hérésie au pays du capitalisme débridé...sauf lorsqu'il s'agit de sécurité nationale.

Les risques évoqués par Intel

Dans ses déclarations, Intel avertit que l’entrée des États-Unis dans son capital pourrait avoir un effet négatif sur ses activités hors du territoire. Le groupe craint notamment que certains clients et gouvernements étrangers voient cette participation comme une influence politique directe, réduisant leur confiance envers l’entreprise. « Une telle présence pourrait être perçue comme une mainmise américaine, compliquant nos relations commerciales dans des régions sensibles », explique un porte-parole cité par la presse américaine.

Cette inquiétude est particulièrement forte vis-à-vis de la Chine, principal marché d’exportation pour Intel. Pékin pourrait interpréter cette prise de contrôle partielle comme un signe de défiance, voire comme une forme d’ingérence stratégique.

Et ce alors même que les autorités chinoises font déjà part de leur méfiance vis à vis des processeurs Intel, soupçonnés de pouvoir compromettre la sécurité nationale chinoise.

Un scénario qui risquerait de freiner les ventes et de compromettre certains partenariats commerciaux. Intel signale aussi que la présence d’un État actionnaire pourrait limiter la capacité de l’entreprise à négocier librement de futures subventions ou d’autres formes de financement.

Un impact direct sur les actionnaires et la valorisation boursière

Autre sujet sensible : la dilution des actions. Si l’administration fédérale transforme ses subventions en titres de participation, la valeur des actions détenues par les investisseurs privés pourrait se réduire.

Cette perspective inquiète Wall Street. « Le risque est que l’entreprise perde en attractivité pour les investisseurs, précisément au moment où elle a besoin de mobiliser des capitaux massifs », analysent plusieurs experts interrogés.

L’action Intel a déjà connu des fluctuations importantes après les annonces. Les marchés surveillent attentivement la manière dont Washington compte structurer son entrée. Si le mécanisme est mal calibré, l’effet pourrait être contraire aux objectifs initiaux : au lieu de renforcer l’entreprise, il fragiliserait sa valeur boursière.

Un dilemme entre souveraineté et compétitivité

Cette situation illustre le dilemme auquel fait face le secteur technologique américain : sécuriser ses capacités de production tout en restant compétitif à l’international. Pour Washington, investir directement dans Intel permettrait d’incarner une nouvelle approche de soutien industriel. Mais pour l’entreprise, le prix à payer pourrait être lourd.

Il ne faut pas oublier que le marché mondial des semi-conducteurs repose sur des équilibres sensibles et des alliances mouvantes. Les grandes entreprises du secteur, d’Intel à TSMC en passant par Samsung, collaborent et rivalisent en même temps.

L’ajout d’un actionnaire étatique change la dynamique : il peut renforcer la sécurité nationale, mais aussi déclencher des répercussions économiques imprévues. La question est donc de savoir si le bénéfice en termes de souveraineté technologique compensera les pertes éventuelles dans des marchés clefs comme l’Asie.

À court terme, Intel va devoir composer avec une double pression : répondre aux attentes du gouvernement américain tout en ménageant sa clientèle internationale.

Quels scénarios pour Intel ?

Pour l’instant, plusieurs hypothèses circulent. Le gouvernement pourrait opter pour une prise de participation limitée, destinée uniquement à sécuriser une influence sans peser lourdement sur la gouvernance ou bien mettre en place un mécanisme de revente future des actions, garantissant à Intel et à ses investisseurs un horizon de sortie.

Chaque option comporte des avantages et des risques. La première rassurerait en partie les marchés, mais pourrait être perçue comme symbolique. La seconde instaurerait une incertitude quant à la stabilité du capital. Dans les deux cas, l’équilibre à trouver reste fragile.

Ce débat dépasse la seule survie d’Intel : il pose la question du rôle que l’État doit jouer dans les grandes entreprises stratégiques. Faut-il se contenter d’aides financières, ou aller plus loin avec une implication directe au capital ?

Dans un pays comme les Etats-Unis, la question n'est pas seulement économique, elle est aussi idéologique et les entreprises d'autres secteurs stratégiques tremblent déjà de voir le gouvernement américain s'inviter dans leur structure financière et décisionnelle.