Le cosmos a encore des secrets. Et le télescope James Webb est la clé pour les percer. Une équipe d'astronomes de l'Université du Missouri vient de mettre le doigt sur une anomalie qui pourrait bien faire trembler les fondations de la cosmologie moderne. En scrutant les confins de l'espace-temps, ils ont repéré au moins 300 objets célestes qui ne devraient tout simplement pas être là, ou du moins, pas avec une telle luminosité. Ces potentielles galaxies, nées aux aurores de l'univers, défient tout ce que nous pensions savoir.

Comment les astronomes ont-ils débusqué ces objets fantômes ?

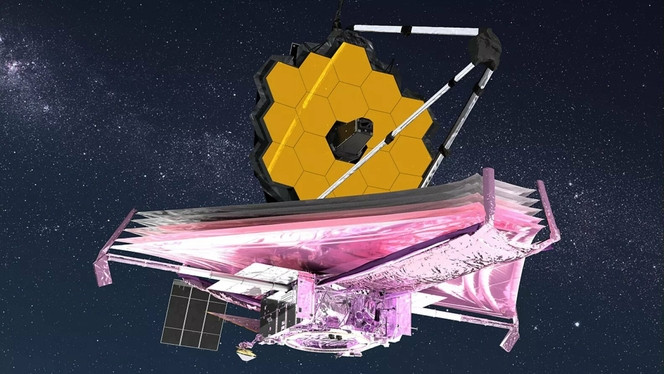

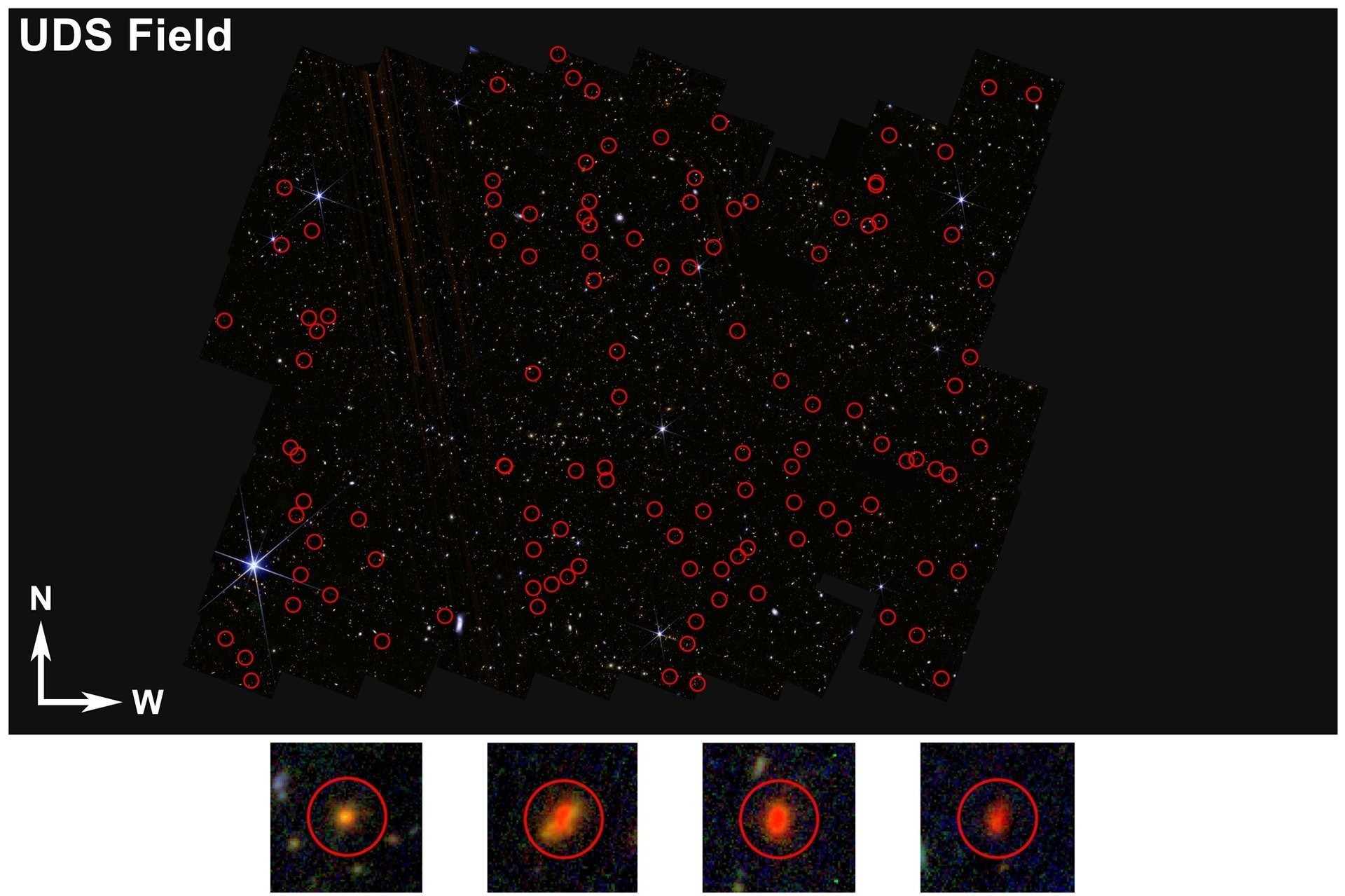

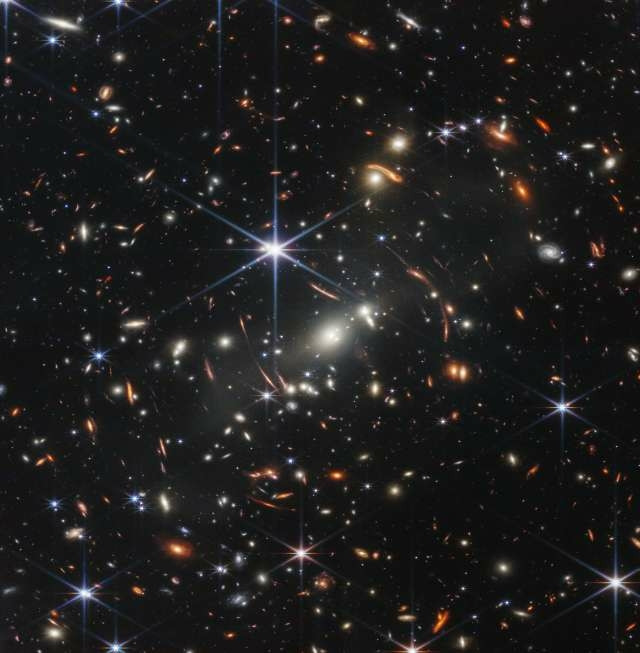

Pour voir aussi loin, il faut un œil exceptionnel. C'est le rôle du télescope James Webb et de ses puissantes caméras infrarouges. L'équipe a utilisé une méthode éprouvée, la technique du "dropout" (ou "rupture de Lyman"). Le principe est astucieux : la lumière des objets très lointains est tellement étirée par l'expansion de l'univers (le fameux redshift) que leur lumière ultraviolette nous parvient sous forme d'infrarouge. Ces objets apparaissent donc dans les longueurs d'onde rouges, mais "disparaissent" dans les plus bleues. C'est cette signature spectrale qui a permis de les isoler.

Pourquoi cette luminosité est-elle si problématique ?

Le problème, c'est que cette observation heurte de plein fouet les modèles actuels sur la formation des galaxies. La théorie dominante veut que les premières galaxies, apparues entre 200 et 600 millions d'années après le Big Bang, aient été relativement petites et peu lumineuses avant de grossir progressivement. Or, les 300 objets repérés par le JWST sont anormalement brillants, suggérant une formation d'étoiles beaucoup plus précoce et intense que prévu. Ou alors, ils abritent en leur cœur des trous noirs supermassifs déjà très actifs, une autre énigme en soi.

Quelles sont les prochaines étapes pour confirmer cette découverte ?

Pour transformer ces soupçons en certitudes, il n'y a qu'une seule solution : la spectroscopie. Cette technique, qui décompose la lumière d'un objet en ses différentes couleurs, est la seule capable de mesurer avec une précision absolue le redshift, et donc de confirmer la distance et l'âge de ces galaxies candidates. Les astronomes ont déjà pu confirmer la nature d'un de ces objets, mais le travail reste colossal pour les centaines d'autres. Si ne serait-ce qu'une fraction de ces objets est validée, comme l'explique le professeur Haojing Yan, il faudra "modifier les théories existantes sur la formation des galaxies".

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technique du "dropout" ?

C'est une méthode d'identification des galaxies très lointaines. Elle se base sur le fait que l'hydrogène neutre dans l'univers absorbe la lumière ultraviolette. À cause de l'expansion de l'univers, cette "coupure" dans le spectre lumineux se décale vers le rouge. Une galaxie qui est visible en lumière rouge mais invisible en lumière bleue est donc probablement très distante.

Ces objets pourraient-ils être autre chose que des galaxies ?

C'est une possibilité, et c'est pourquoi les scientifiques parlent de "galaxies candidates". Par le passé, des objets très brillants se sont révélés être des quasars (des trous noirs supermassifs très actifs) ou d'autres phénomènes. Cependant, la quantité d'objets détectés rend l'hypothèse qu'il s'agisse de centaines de galaxies primitives très plausible. La spectroscopie sera cruciale pour le confirmer.

Le télescope Hubble aurait-il pu faire cette découverte ?

Non, et c'est là toute la puissance du James Webb. Le télescope Hubble observe principalement dans le domaine du visible et de l'ultraviolet. Pour voir ces objets extrêmement lointains, dont la lumière a été "rougie" par l'expansion de l'univers, il faut des instruments capables de capter la lumière infrarouge avec une sensibilité extrême, ce pour quoi le JWST a été spécifiquement conçu.