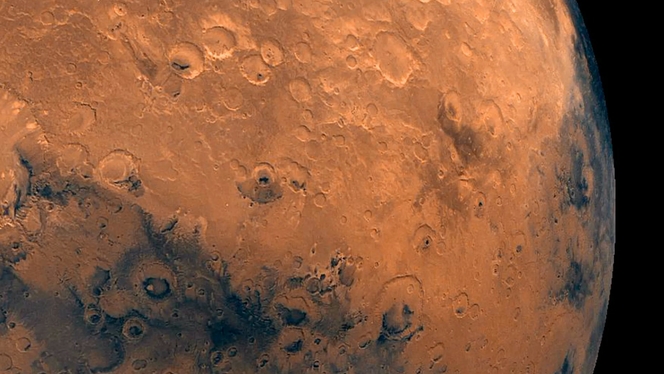

Une nouvelle étude suggère que la planète Mars est restée habitable bien plus longtemps qu'on ne le pensait.

Des analyses géologiques révèlent que de l'eau circulait encore sous les dunes du cratère Gale après l'assèchement de la surface, offrant un refuge potentiel pour la vie microbienne.

Le mystère des dunes pétrifiées du cratère Gale

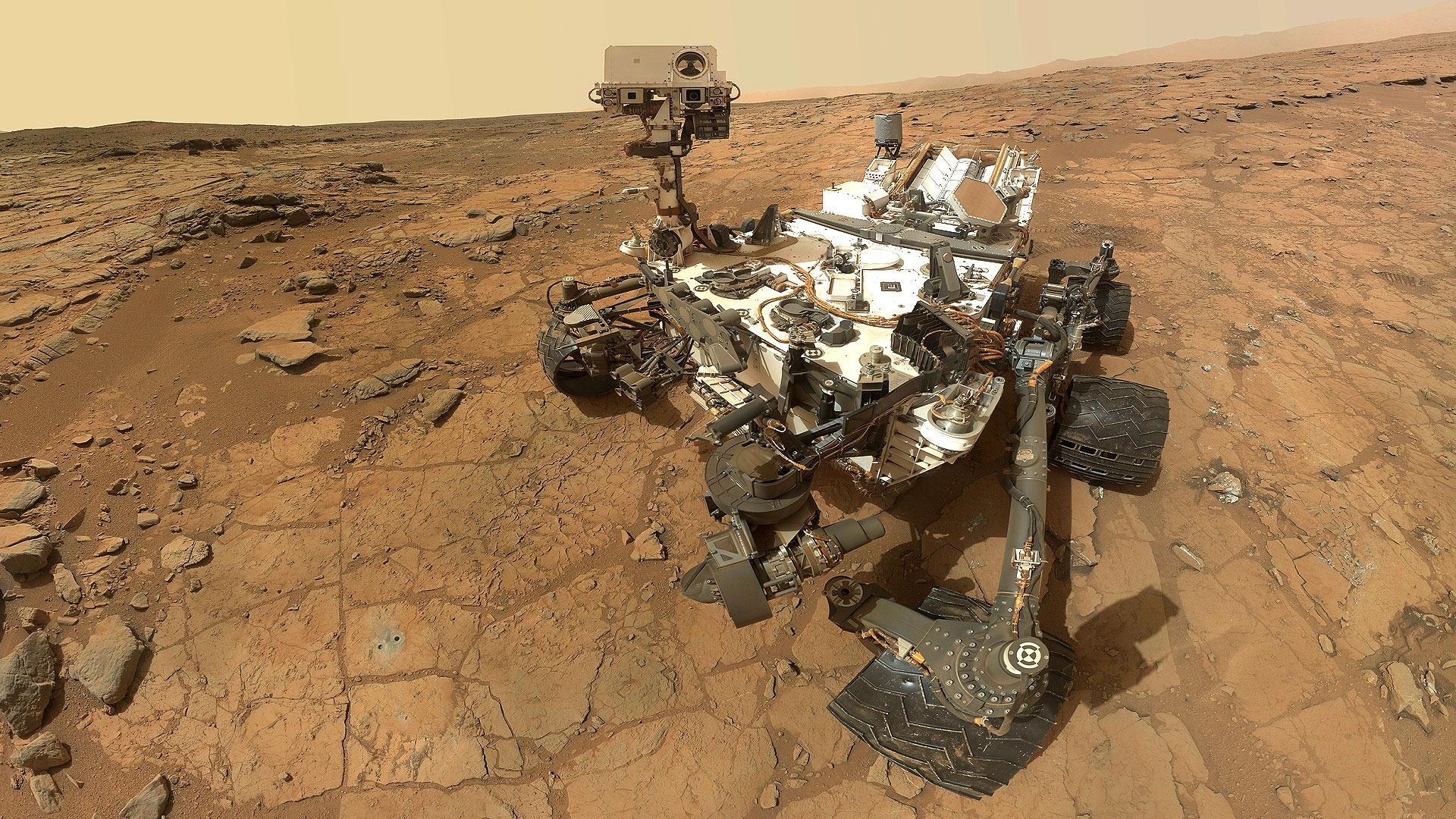

Pour reconstituer l'histoire climatique complexe de notre voisine planétaire, les scientifiques s'appuient principalement sur les relevés géologiques effectués in situ.

Le rover Curiosity, qui arpente le cratère Gale, a transmis des images détaillées de la formation Stimson, un vaste ensemble d'anciennes dunes de sable qui se sont solidifiées au fil des éons sur Mars.

Ce processus de lithification, transformant le sable meuble en grès solide, a longtemps intrigué les chercheurs car il nécessite un agent cimentant, difficile à justifier sur une planète censée être devenue aride à cette époque géologique.

Une infiltration vitale sous la surface

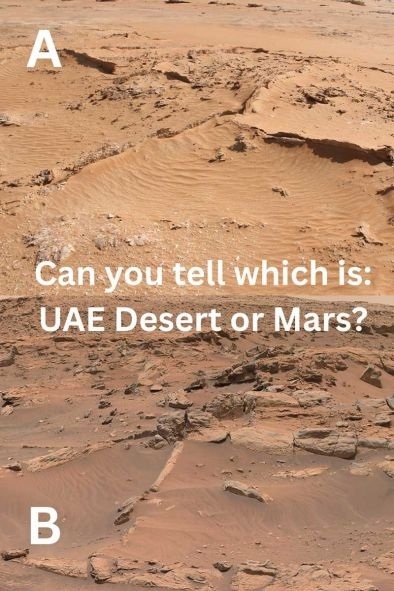

Pour élucider ce mécanisme, une équipe de recherche de la New York University Abou Dhabi a comparé les structures martiennes avec des formations analogues situées dans le désert des Émirats arabes unis.

L'étude démontre que l'eau n'avait pas besoin de s'écouler en torrents visibles pour impacter la géologie. Elle s'est en réalité infiltrée discrètement ou est remontée par capillarité à travers de minuscules fissures, saturant le sable par le bas.

En s'évaporant lentement, cette humidité souterraine a laissé derrière elle des minéraux comme le gypse, qui ont figé les dunes tout en créant un environnement protégé des radiations et des vents, théoriquement viable pour des micro-organismes.

Réorienter la quête de signatures biologiques

Cette persistance de l'humidité en sous-sol change la donne pour les stratégies d'exploration futures. Si la surface était devenue hostile et sèche, le sous-sol aurait pu agir comme une capsule temporelle, préservant d'éventuelles traces organiques à l'abri de la dégradation.

Les futures missions pourraient donc privilégier l'analyse de ces roches sédimentaires spécifiques, qui constituent désormais des cibles prioritaires pour débusquer des biosignatures anciennes, plutôt que de se concentrer uniquement sur les anciens lits de rivières.

Comprendre comment l'eau a sculpté ces paysages souterrains permettra d'affiner le choix des sites d'atterrissage pour les prochaines décennies d'exploration spatiale.