Des physiciens viennent de franchir un seuil inédit dans la miniaturisation des pixels lumineux, ouvrant la porte à des écrans d’une densité et d’une légèreté jamais vues, avec des perspectives enthousiasmantes pour les lunettes connectées et la réalité augmentée.

La quête de l’affichage ultra-miniaturisé obsède les innovateurs du secteur AR et des wearables. Les micro-OLEDs, jusqu’à présent au sommet de la miniaturisation, mesuraient encore plusieurs micromètres, laissant la porte entrouverte aux avancées plus radicales.

Mais derrière les rêves de lunettes immersives et d’intégration invisible, un obstacle se dressait : la physique elle-même. Miniaturiser à l’extrême les sources de lumière active sans perdre en luminosité ou en stabilité relevait du défi presque impossible, chaque pixel exigeant sa propre source, sa propre électronique.

La percée des nano-pixels : comment ça marche ?

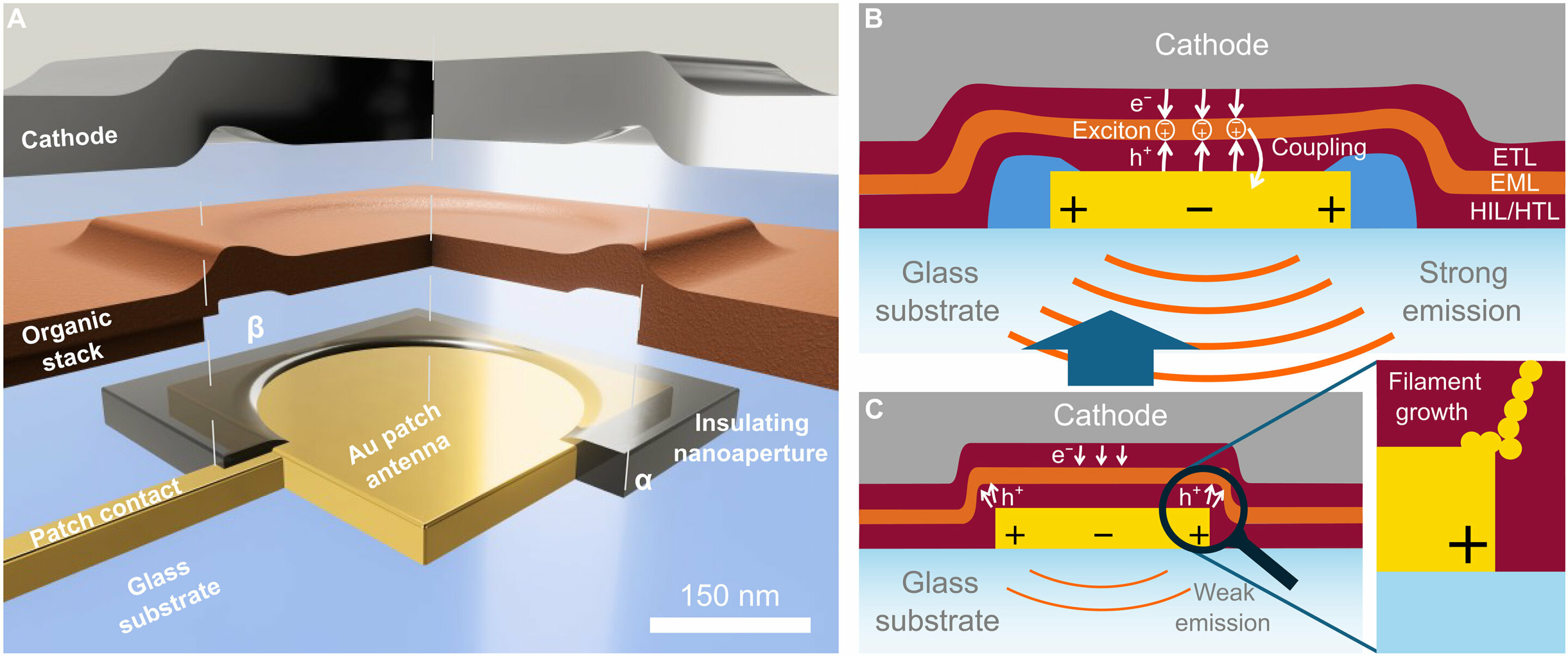

Les chercheurs de la Julius-Maximilians-Universität Würzburg ont mis au point un pixel nano-OLED de seulement 300 x 300 nanomètres, plus de dix fois plus petit que les micro-OLEDs déjà réputés pour leur finesse. Leurs travaux ont été publiés dans Science Advances.

Ils ont réussi à maintenir la luminosité classique grâce à une structure d’antenne métallique couplée à une couche isolante innovante, garantissant une injection de courant stable et une amplification photonique. Autrefois, en réduisant l’OLED à cette échelle, l’or de l’antenne avait tendance à migrer vers la couche organique, provoquant à terme un court-circuit fatal.

La parade imaginée consiste à encercler l’antenne d’un isolant, ne laissant qu’une ouverture centrale de 200 nanomètres pour le passage du courant. Ainsi, fini les filaments destructeurs, le pixel résiste et s’illumine avec une intensité comparable à ses ancêtres plusieurs milliers de fois plus gros.

Des écrans 1080p sur 1 mm² : quelles applications ?

Cet exploit signifie que, théoriquement, près de deux millions de ces micro-pixels pourraient tenir sur une surface équivalente à la tête d’une épingle. Imaginez un affichage intégré dans les branches de lunettes, projetant l’information directement sur la lentille sans grever le poids ni la consommation électrique.

Les applications potentielles s’étendent autant à la médecine qu’à l’électronique grand public : lentilles de contact intelligentes, projecteurs miniaturisés, interfaces invisibles pour des dispositifs portables.

La densité de pixels autoriserait des contenus d’une finesse et d’un réalisme inédits, à condition que les processeurs suivent le rythme imposé par cette nouvelle granularité d’affichage.

La stabilité du dispositif a été prouvée sur deux semaines d'opération en conditions ambiantes, une étape cruciale avant la commercialisation potentielle.

Quelles limites et perspectives pour la nano-OLED ?

Pour l’instant, la technologie éclaire en orange et son efficacité, estimée à 1%, reste perfectible et constitue une contrainte énergétique qui freine l’adoption immédiate dans des dispositifs mobiles.

Les équipes de Würzburg s’attèlent à élargir la gamme chromatique et à optimiser la performance. Lorsqu’elles réussiront à maîtriser le spectre RVB, c’est toute la logique des écrans portables et de la projection lumineuse qui basculera vers l’infiniment petit. On peut imaginer des appareils où l’affichage serait dissous dans la matière même de l’objet : lunettes, bracelets, voire textiles intelligents.

L’intégration invisible de l’affichage ouvrira de nouvelles questions : comment contrôler, personnaliser, protéger ces informations dispersées dans notre environnement immédiat ?