Alors que l’alerte climatique résonne jusque dans l’immense étendue blanche de l’Antarctique, la politique américaine fait un sérieux écart. Donald Trump, en affichant son opposition aux projets d’énergies renouvelables, déclenche un débat brûlant sur l’avenir énergétique et climatique de la première puissance mondiale.

Entre décisions politiques et signaux préoccupants venus des pôles, la planète semble à un tournant majeur, aussi bien pour son écosystème que pour ses choix d’investissements et d’innovations.

L’Amérique ferme la porte à l’énergie solaire et éolienne

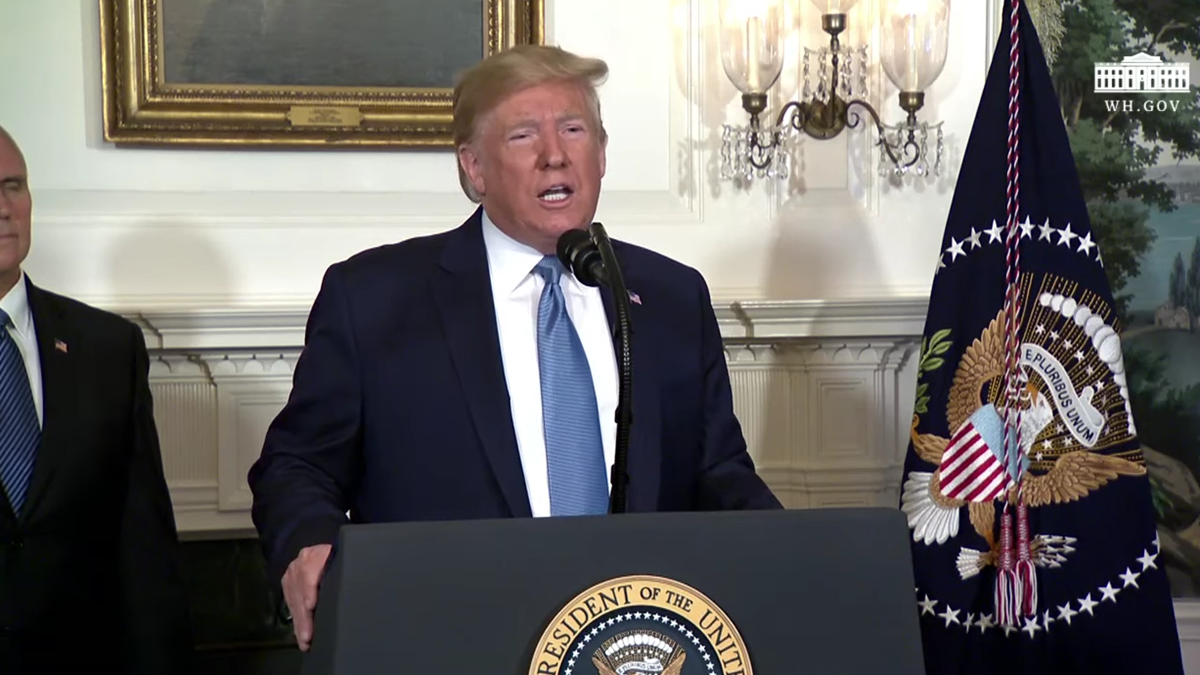

Donald Trump ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Lors d’un meeting dans l’Iowa, il a déclaré : « Les États-Unis n’accorderont pas d’approbation à de nouveaux projets solaires ou éoliens ».

Selon l’ex-président, ces projets auraient un impact direct sur l’agriculture américaine et le mode de vie des fermiers. Cette offensive frontale contre les énergies vertes s’inscrit dans une continuité : Trump martèle régulièrement que les éoliennes feraient « chuter la valeur des propriétés, tuer des oiseaux et menacer la sécurité des réseaux ».

Ce positionnement rompt clairement avec les efforts déployés depuis plusieurs années, où les États-Unis tentaient de rattraper leur retard dans la transition énergétique.

Désormais, la volonté de promouvoir l’indépendance énergétique nationale passe, selon Trump et ses partisans, par l’arrêt net de la croissance de la filière solaire et éolienne. Pour renforcer sa position, Trump a même agité la menace de nouveaux droits de douane sur les importations de turbines et de panneaux solaires.

Une décision aux conséquences économiques et industrielles majeures

Ce virage politique n’est pas sans impact sur l’économie américaine ni sur le marché international. Les fabricants d’éoliennes et de panneaux solaires américains pourraient voir leurs perspectives se réduire à peau de chagrin, tandis que les agriculteurs, jusque-là bénéficiaires de l’installation d’équipements sur leurs terres, s’inquiètent de la mise en suspens de nouveaux revenus complémentaires.

Selon Trump, seuls les intérêts des fermiers priment, mais la réalité s’avère bien plus complexe. Le développement des énergies renouvelables crée des emplois dans des territoires jusqu’ici peu industrialisés et un ralentissement du secteur risquerait de provoquer une perte de compétitivité américaine face à la Chine ou à l’Europe.

Par ailleurs, les discours de Trump sur le coût supposé de l’énergie verte alimentent la défiance, même si les chiffres montrent que les coûts de production de l’électricité verte baissent année après année.

L’arrêt annoncé de l’approbation des projets handicaperait l’innovation, comme l’illustre l’actuelle multiplication des nouveaux modèles innovants dans le secteur énergétique mondial.

Le climat sous pression : l’alerte lancée par l’Antarctique

Cette décision américaine intervient au moment même où la science alerte : la banquise antarctique fond à un rythme inédit, qualifié de « presque irréversible ».

Selon une étude parue dans Nature ce jeudi, la surface de la glace autour du continent blanc s’est réduite de 1,3 million de km² en juillet dernier, soit l’équivalent de la France, de l’Espagne et du Royaume-Uni réunis. « La situation est très alarmante », résume la chercheuse australienne Nerilie J. Abram, l'un des auteurs de la publication scientifique.

Les scientifiques pointent du doigt les conséquences de la fonte des glaces : changement des régimes de vents, effondrement de la biodiversité, ralentissement de la circulation océanique profonde pouvant réduire la salinité des océans et bouleverser l’équilibre climatique mondial.

Eric Rignot, du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, évoque même un « point de bascule ». Un facteur à ne pas négliger quand l’action politique renonce à privilégier les solutions de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

Un contexte global de bouleversements énergétiques

À l’échelle internationale, les choix de l’administration Trump interrogent. Alors que l’Europe accélère ses propres politiques de transition (hydrogène, photovoltaïque…), la première puissance mondiale renforce son image de pays relâchant les efforts sur le front environnemental.

Les choix faits aujourd’hui pèseront des décennies. Sceller ou non l’abandon des énergies vertes sur le sol américain ne relève pas de la simple stratégie électorale. Cela engage le coût futur de l’électricité, la souveraineté alimentaire et la capacité des États-Unis à rester influents dans la redéfinition de la transition énergétique mondiale.