De nouvelles simulations suggèrent que la matière noire ultralégère n'est pas inerte. Elle se comporterait comme un superfluide, créant des réseaux de vortex au sein des galaxies.

Cette découverte pourrait expliquer la structure des cœurs galactiques et offrir une nouvelle piste pour détecter cette mystérieuse composante de l'univers dont on cherche à détecter l'existence...ou à trouver des explications alternatives pour la réfuter.

Elle constituerait l’échafaudage invisible sur lequel se sont bâties les galaxies, représentant près de 85 % de la matière totale de l'univers. Pourtant, la nature de la matière noire demeure une énigme.

Le modèle standard, celui de la matière noire froide (CDM), décrit un ensemble de particules massives et sans interaction, un peu comme un fluide non collisionnel.

Ce modèle, bien que très performant pour décrire la distribution de la matière à grande échelle, se heurte à une difficulté de taille : il prédit des cœurs de galaxies très denses, alors que les observations révèlent des structures bien plus lisses et aplaties.

Une alternative venue du monde quantique

Pour surmonter cet obstacle, une hypothèse gagne du terrain : celle d'une matière noire composée de particules de type axion, des particules si extraordinairement légères qu'elles se comportent davantage comme des ondes que comme des points matériels.

Leur dynamique n'est plus décrite par les équations classiques, mais par l'équation de Schrödinger, un pilier de la mécanique quantique. Des recherches menées par Philippe Brax et Patrick Valageas de l'Institut de Physique Théorique ont exploré un scénario où ces particules subissent en plus des interactions répulsives entre elles.

Dans ces conditions, la matière noire se comporterait non plus comme un gaz de particules, mais comme un superfluide quantique. Ce comportement exotique est régi par l'équation de Gross-Pitaevskii, la même qui décrit les condensats de Bose-Einstein, un état de la matière obtenu en laboratoire à des températures proches du zéro absolu. Cette analogie audacieuse jette un pont entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.

Des tourbillons cosmiques à l'échelle galactique

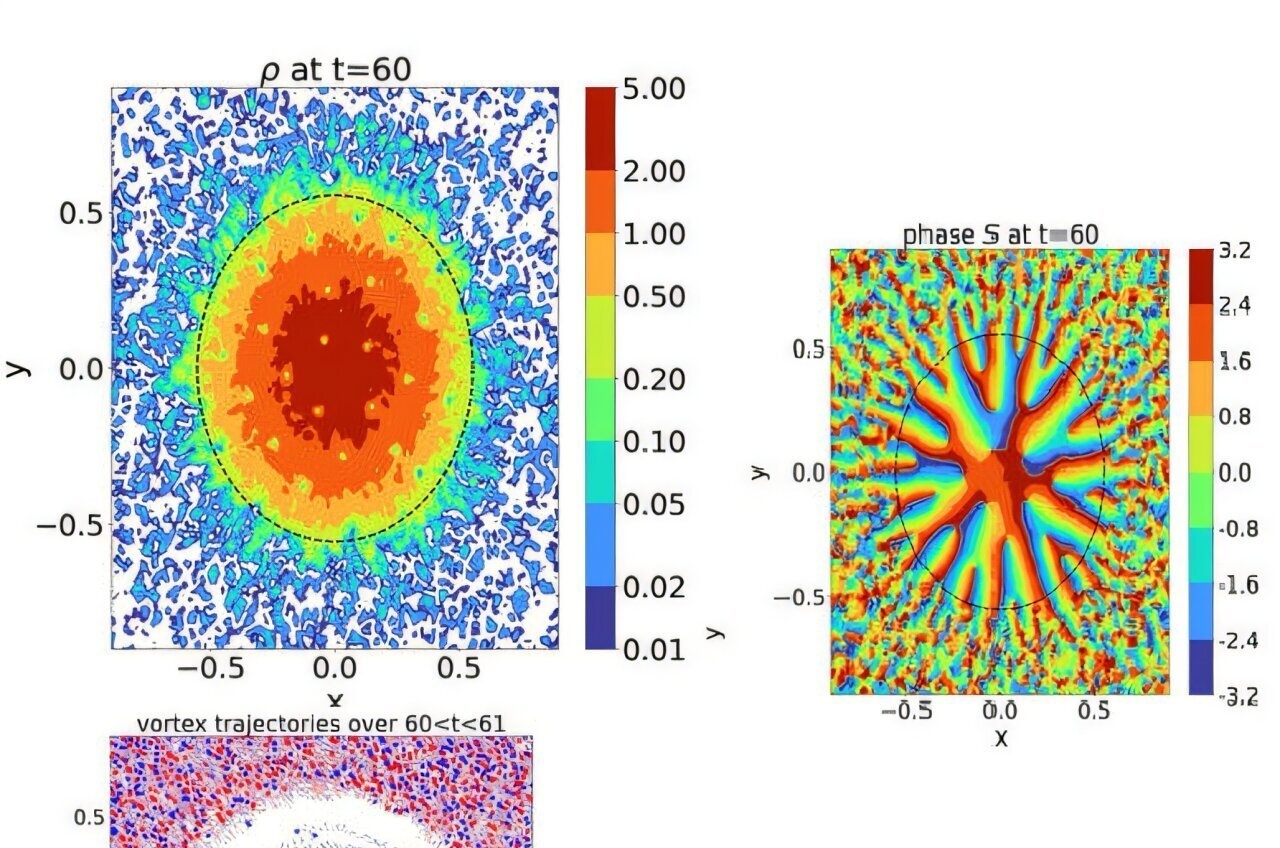

En combinant approches analytiques et simulations numériques, les chercheurs ont mis en évidence un phénomène fascinant. Lorsqu'un halo de matière noire ultralégère est mis en rotation, même très lente, il ne se met pas à tourner comme un fluide ordinaire.

Un superfluide étant "irrotationnel", il ne peut accommoder une rotation globale qu'en créant des singularités : de minuscules tourbillons, ou vortex. Les simulations montrent que ces vortex s'organisent en un réseau de vortex stable, s'alignant sur l'axe de rotation du halo.

Ce maillage de tourbillons force le cœur dense du halo, appelé soliton en rotation, à tourner comme un corps solide. Sous l'effet de la force centrifuge, ce cœur acquiert une forme aplatie, un sphéroïde oblat, qui correspond bien mieux aux observations des cœurs galactiques que les prédictions du modèle CDM. Ces vortex agiraient comme un "échafaudage quantique" invisible structurant la matière noire au centre des galaxies.

Quelles sont les implications d'une telle découverte ?

Si cette théorie se confirme, ses conséquences seraient profondes. D'une part, elle offre une explication naturelle à la forme des galaxies, résolvant une tension majeure de la cosmologie moderne.

D'autre part, elle ouvre une nouvelle voie pour la détection : ces structures devraient laisser des signatures gravitationnelles spécifiques, potentiellement décelables par l'analyse fine des mouvements stellaires. Les chercheurs suggèrent même que ces lignes de vortex pourraient s'étendre entre les galaxies, formant l'épine dorsale des filaments du réseau cosmique.

Cette étude tisse un pont inattendu entre la physique quantique des laboratoires et la cosmologie des très grandes échelles. Les mêmes équations décrivant des atomes refroidis à l'extrême pourraient régir la matière invisible qui sculpte l'univers.

Le travail se poursuit désormais pour étendre ces simulations à des systèmes en trois dimensions plus complexes, où les lignes de vortex pourraient former des anneaux et interagir de manière encore plus riche.