Depuis trente ans à peine, la recherche d’exoplanètes s’est imposée comme l’un des terrains de jeu favoris des astronomes. Avec une croissance exponentielle du nombre de confirmations, la NASA vient d’annoncer une étape symbolique : 6 000 planètes en dehors de notre Système solaire sont désormais reconnues, chacune porteuse d’un soupçon d’inconnu et d’un potentiel vertigineux pour l’étude de l’Univers.

Comment avons-nous réussi à repérer tant de nouveaux mondes ?

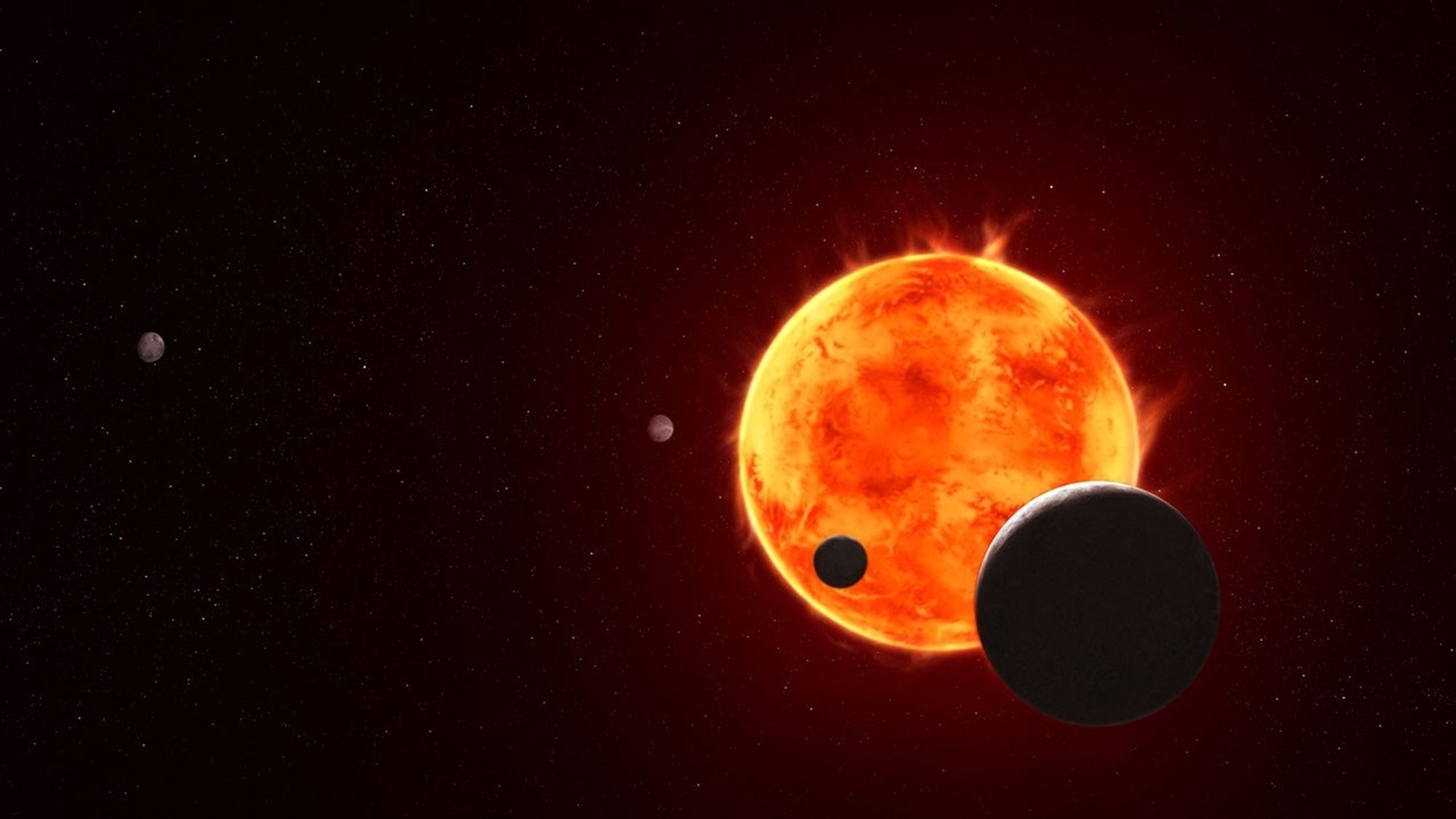

Ce nouveau cap illustre les progrès extraordinaires des méthodes de détection développées par la NASA et par une communauté scientifique internationale. De la technique du transit qui traque la minuscule baisse de luminosité d'une étoile quand une planète lui passe brièvement devant, à la méthode de la vitesse radiale, chaque avancée technologique a permis d’enrichir rapidement la liste des mondes connus.

Les télescopes spatiaux comme Kepler et TESS, puis demain le Nancy Grace Roman Space Telescope, s’imposent comme les artisans majeurs de ce succès galactique.

La plupart des exoplanètes restent invisibles directement, nécessitant ces méthodes indirectes. Actuellement, plus de 8 000 objets candidats attendent encore leur confirmation officielle.

Des planètes de toutes sortes, des extrêmes à l’inattendu

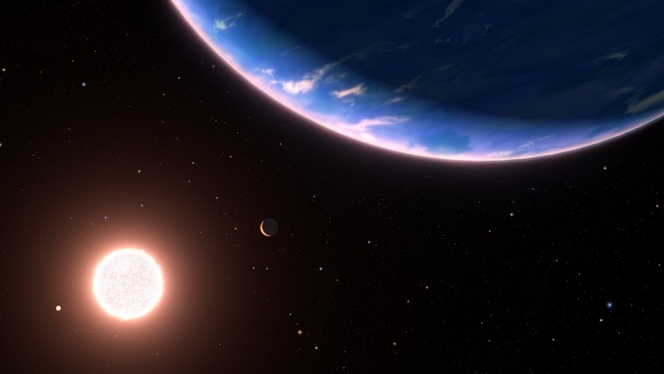

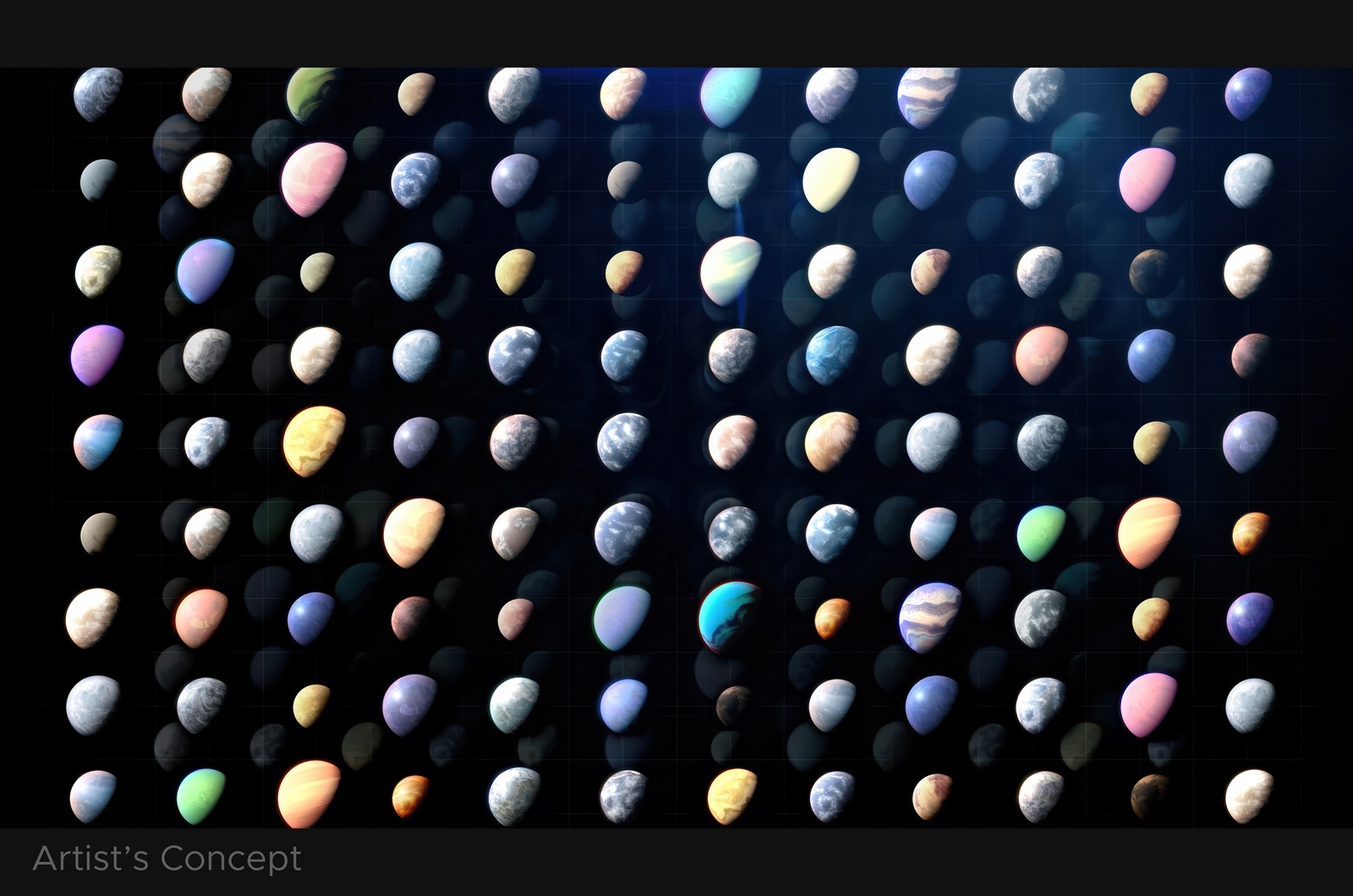

L’un des aspects les plus fascinants de la chasse aux exoplanètes réside dans la diversité incroyable des mondes découverts. Certaines sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter ou Neptune, d’autres des super-Terres, ou encore des planètes rocheuses plus petites que notre monde.

Parmi ces objets, on rencontre des extrêmes dignes de la science-fiction : atmosphères brûlantes, océans de lave, pluies de diamants ou encore planètes “puffballs” aussi légères que du polystyrène. Chaque découverte enrichit notre compréhension de la formation des systèmes planétaires et de la possible diversité des conditions menant à la vie.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- 2 035 mondes de type Neptune

- 1 984 géantes gazeuses

- 1 761 super-Terres

- 700 planètes rocheuses

Mais le monde qui ressemblerait vraiment à notre Terre, avec des conditions propices au développement de la vie, reste à dénicher…

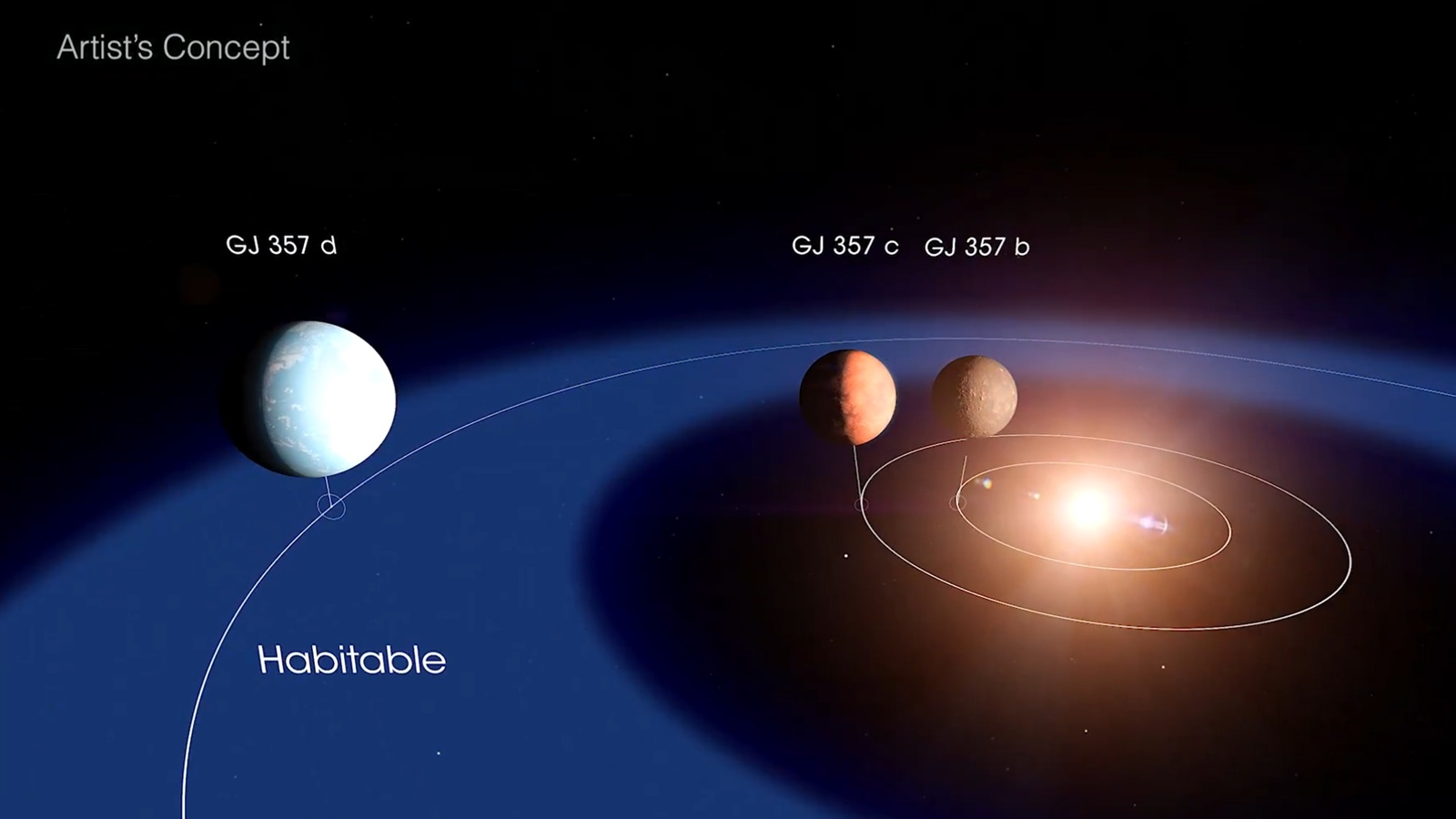

Une quête pour une « Terre 2.0 » toujours ouverte

Malgré l’abondance de candidates, l’Humanité n’a pas encore trouvé de jumeau parfait à la Terre. Les efforts de la NASA s’orientent désormais de plus en plus vers la recherche de planètes rocheuses situées dans la zone habitable de leurs étoiles, prospectant pour les biosignatures révélatrices d’une atmosphère propice à la vie. La diversité des mondes découverts ouvre de nouvelles perspectives sur la fréquence et la nature des planètes habitables dans notre galaxie.

(credit : NASA)

L’essor des instruments de pointe comme le James Webb Space Telescope (JWST) permet déjà d’analyser la composition de l’atmosphère de certaines de ces planètes, quitte à multiplier les surprises.

Plus nous en savons, plus la question “Sommes-nous seuls ?” se fait pressante mais nécessite sans doute d'affiner les recherches vers certains types d'observation spécifiques et en s'appuyant sur des marqueurs plus fins.

L’avenir de l’exploration planétaire : une conquête collective

Depuis la première découverte officielle d’une exoplanète dans les années 1990, la dynamique s’est accélérée au point que le seuil des 5 000 planètes n’avait été franchi qu’il y a trois ans.

Les prochaines décennies s’annoncent riches avec le déploiement de nouveaux télescopes et la multiplication des collaborations internationales. Les États-Unis via la NASA prennent une part majeure à cette aventure, tout en s’appuyant sur la synergie avec d’autres agences spatiales, comme l’ESA et leur mission Gaia.

À l’horizon : rechercher des mondes similaires au nôtre et détecter les signes d’une éventuelle vie extraterrestre. Les progrès réalisés avec le télescope James Webb, capable par ses instruments infrarouge de détecter des molécules typiques de la vie, s'avère un outil précieux pour orienter cette quête.