Des débuts diffficiles

Contrairement à celui-ci, qui est d'abord à vocation militaire, le principe de Galileo est un fonctionnement à usage civil, avec l'éventualité d'un volet militaire annexe et toujours en cours de discussion. C'est également l'un des plus grands défis techniques de l'Europe, qui doit montrer sa capacité à collaborer sur des projets d'envergure internationale et renforcer son statut de puissance continentale.

Le projet Galileo a connu un point de départ en 2002 quand une quinzaine de ministres européens en ont validé les grandes lignes. L'objectif est de se rendre indépendant du GPS américain, dont le contrôle exercé par l'armée américaine permet de dégrader le signal, voire de le couper, selon son bon vouloir. L'Europe doit pouvoir disposer de son propre GNSS à l'horizon 2008.

Il doit offrir une précision supérieure à celle du GPS et assurer des débouchés dans de très nombreux domaines économiques : transport, industrie, agriculture, sécurité civile, etc. Il doit fournir également une assurance de fonctionnement puisqu'il ne dépendra pas d'impératifs militaires et géostratégiques.

Naissance dans la discorde

Des consortiums tentent de se mettre en place mais rapidement les querelles concernant les responsabilités et direction de la gestion provoquent des tensions au sein des Etats-membres, chacun voulant la meilleure part pour ses entreprises nationales.

En 2005, deux groupes industriels sont en lice pour la concession et, plutôt que de trancher( ce qui aurait été lourd de conséquence pour l'unicité du projet au sein de l'Europe ), le GJU attribue des concessions aux deux entités, en espérant que les deux groupes parviennent à se mettre d'accord sur la gestion du projet.

Cependant, les rivalités ne cessent pas et font prendre du retard au processus, à défaut de savoir qui va faire quoi et avec quelle responsabilité. Sommés de former au 10 mai 2007 une société d'exploitation unique pour superviser le projet Galileo, les industriels ne parviennent à s'entendre, ce qui sonne le glas du partenariat mixte et jette un froid sur la pérennité du GNSS européen.

La renaissance

Début 2007, et malgré le lancement d'un premier satellite de test, Giove A, en décembre 2005, qui a commencé à émettre, l'avenir de Galileo semble singulièrement compromis. A un an de son échéance initiale, le projet est presque au point mort et les industriels qui devaient assurer les deux tiers du financement n'ont pas réussi à créer la dynamique et le cadre nécessaires à son développement.Plusieurs possibilités s'offrent alors : en premier lieu, abandonner le projet, ce qui serait un coup très dur pour la crédibilité de l'Europe en tant que puissance technologique et politique et qui obligerait à revenir à la dépendance initiale face aux Etats-Unis, qui ont déjà bien oeuvré pour faire capoter le projet, évoquant des risques d'interférence avec leur système GPS, craignant également que Galileo ne puisse servir à diriger des missiles de puissances hostiles contre eux et offrant des garanties sur le fait qu'ils ne couperont plus le signal.

Les conséquences seraient également économiques, puisque il est estimé que plus de 100.000 emplois seront générés par Galileo et que les opportunités du marché d'équipements et de services doivent représenter 10 milliards d'euros annuels, d'ici la prochaine décennie.

La voie du financement intégralement public

Mais une autre voie est aussitôt explorée, celle d'une prise en charge complète de l'ensemble du projet sur fonds publics. C'est ce qui va être discuté les mois suivants, au sein de débats houleux pour déterminer si Galileo vaut la peine d'être maintenu et pour décider où trouver les fonds supplémentaires, l'Europe n'ayant initialement prévu que de fournir 1,5 milliard d'euros sur les 3,4 milliards d'euros estimés pour l'ensemble du projet.

La décision concernant le budget de Galileo est votée en septembre 2007. La Commission européenne valide un prélèvement sur les fonds non exploités issus de la politique agricole commune, ce qui ne va pas sans quelques grincements de dents de la part des Etats qui souhaitaient bénéficier d'un retour de ces aides.

Si l'on sait maintenant où trouver l'argent ( il faudra encore plusieurs mois pour faire approuver ce schéma de financement ), il convient aussi d'organiser les industriels européens en conséquence. Pour éviter de se retrouver face aux blocages des années précédentes, un découpage de la mise en oeuvre en six lots est décidée, afin d'assurer un partage équitable des responsabilités et en imposant aux maîtres d'oeuvre une participation significative de PME européennes pour la sous-traitance.

Une relance sur fond de coopération et de concurrence

D'autre part, la Russie apporte la dernière touche, sous forme de trois satellites, à sa constellation Glonass, concurrente de Galileo, en vue d'un lancement commercial en 2009. L'ex-président Vladimir Poutine a suivi personnellement les évolutions de Glonass, mais il resterait quelques doutes quant à ses performances.

Enfin, les derniers développements de Galileo ( avril 2008 ) ont permis de valider la position de l' ESA en tant que superviseur du projet, suite à l'approbation donnée par le Parlement européen, permettant de lancer les appels d'offres pour les six lots concernés.

Signe positif pour la suite, le lancement réussi du deuxième satellite de test, Giove B, le dimanche 27 avril 2008, va permettre d'obtenir une validation technique avant le lancement des premiers satellites de la constellation Galileo, à partir de 2010, pour un lancement commercial désormais prévu en 2013.

Le principe de Galileo

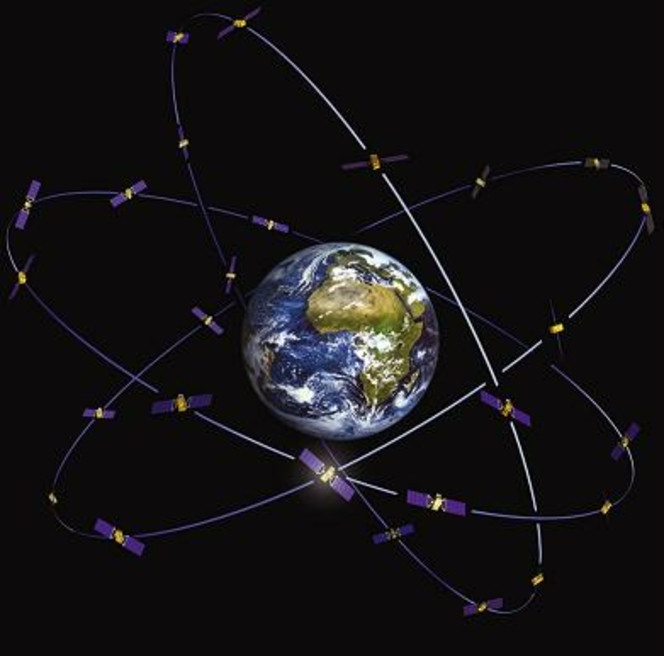

Le projet Galileo est un GNSS ( Global Navigation Satellite System ) de deuxième génération ( GPS américain et Glonass russe sont de première génération ) opérant dans les bandes de fréquences dites L1, L2 et L5 ( bande de vérification de l'intégrité du système ) et devant assurer des fonctions de positionnement par satellite pour un multitude d'applications.Son principe repose sur une constellation de 30 satellites et un réseau de stations au sol. Les satellites émettent vers le sol des informations très précises sur la mesure du temps, grâce à des horloges atomiques embarquées.

Galileo doit se distinguer du GPS sur plusieurs points essentiels :

- il doit améliorer la précision du positionnement en la portant à 1 mètre, contre 5 à 10 mètres pour le GPS

- il doit offrir une fiabilité du signal supérieure grâce à un canal d'émission spécifique ( message d'intégrité ) informant d'éventuels dysfonctionnements et une garantie de fonctionnement en tous les points du globe

- de vocation civile, il ne peut être perturbé ou interrompu pour les besoins géopolitiques d'un seul pays, contrairement au GPS, et même si les Etats-Unis ont garanti la continuité de son fonctionnement en 2007

Un système aux usages multiples

La constellation de 30 satellites sera déployée sur trois orbites autour de la Terre, à 23000 kilomètres d'altitude, orbites choisies pour optimiser les performances et assurer un suivi du service même en cas de défaillance d'un satellite, les autres pouvant prendre le relais.

Le contrôle de l'ensemble de la constellation ( ajustement sur les orbites, synchronisation des horloges atomiques, vérification des paramètres ) sera assuré par trois stations au sol, deux en fonctionnement et une de secours ( même si cette dernière deviendra un maillon à part entière de la chaîne de contrôle ultérieurement ).

Différents canaux de diffusion seront utilisables, avec des services ouverts, accessibles à tous mais sans message d'intégrité, des services commerciaux payants, plus précis ( moins de 1 mètre ) avec message d'intégrité et chiffrement des signaux, un canal spécifique sécurisé pour les usages de transport aérien, maritime ou terrestre, un canal pour les missions de service public ( services d'urgence, transport de matières dangereuses,etc ) nécessitant un matériel de réception dédié, et enfin un canal SAR ( Search and Rescue ) pour les balises de détresse.

Etat des lieux

Galileo offrira une certaine compatibilité avec les systèmes GPS et Glonass, permettant de combiner les signaux des différents GNSS pour plus de précision et de fiabilité. Plusieurs fabricants de récepteurs GPS ont déjà annoncé des chipsets compatibles avec deux GNSS différents.

Actuellement, seuls deux satellites de test sont en orbite, Giove A, depuis décembre 2005 et premier à émettre des signaux Galileo, et Giove B, lancé le 27 avril 2008, quasiment identique aux satellites finaux, qui va permettre de valider la précision des horloges atomiques embarquées et la qualité des signaux transmis. Un troisième satellite de secours, Giove A2, est également prévu.

Si les mesures effectuées avec Giove B sont satisfaisantes, les premiers satellites de la constellation Galileo pourront être mis en orbite à partir de 2010, selon un calendrier de lancements par groupes de trois. Le système de positionnement par satellite européen doit être fonctionnel d'ici 2013.

Les perspectives de Galileo

Comme on a pu le voir précédemment, Galileo est né de la volonté de l'Europe de proposer son propre système de positionnement par satellite sur des bases civiles, avec une garantie de fonctionnement et de qualité des signaux.Le projet possède une envergure internationale et doit montrer la capacité de l' Union européenne à s'organiser autour d'une mission commune et d'en tirer des bénéfices. L'exploitation des technologies spatiales est un formidable atout économique pour qui les maîtrise et les retombées peuvent toucher de très nombreux domaines.

Des usages diversifiés

Connaître précisément une position à un instant donné est bien évidemment une question vitale pour les tous les types de transports mais cette information peut également jouer un rôle dans la gestion de flottes, le suivi du trafic routier, l'assistance aux véhicules ( avertissement d'un danger ), voire le paiement automatisé sur un tronçon d'autoroute.

Un système fiable et précis permet également de base à un ensemble de capteurs, pour des besoins de surveillance sismique, par exemple, ou de surveillance de l'intégrité d'ouvrages publics et d'infrastructures routières ou de chemin de fer.

L'agriculture pourra également profiter d'une précision inférieure à 1 mètre pour pour la gestion des terres agricoles, au niveau ensemencement et usage de fertilisants ou d'herbicides. Galileo peut également contribuer à définir précisément les surfaces à la place des méthodes traditionnelles.

La précision de la mesure du temps fournie par les horloges atomiques de Galileo peut servir à valider et sécuriser des transactions pour les banques ou le commerce électronique, ou servir à suivre des biens en circulation. Les compagnies d'assurance pourront en faire usage pour développer de nouveaux services. Sans compter toutes les applications possibles dans le domaine de la sécurité civile et des organisations humanitaires.

En télécommunications aussi

Mais Galileo pourra aussi contribuer à l'essor de nombreux services dans le domaine des télécommunications, dont on commence à deviner les débouchés avec l'intégration de récepteurs GPS dans les téléphones portables.

Tout d'abord, Galileo peut servir de support à des directives internationales demandant que soit rendue possible la localisation précise des appels de détresse. Ces directives sont appelées E-911 aux Etats-Unis et E-112 en Europe ( E pour Enhanced, 112 étant le numéro européen d'appel de détresse ).

Chaque année, 180 millions d'appels de détresse sont émis en Europe, dont 6 millions ne peuvent être traités faute d'avoir pu déterminer l'origine de l'appel. S'il est possible d'obtenir un positionnement plus ou moins précis par l'intermédiaire du réseau cellulaire ( identification des cellules ), une localisation automatique par Galileo serait un atout.

D'autre part, l'inclusion de capteurs GNSS dans de nombreux appareils mobiles permet de développer des services géolocalisés ( LBS ou Location-Based Services ) dont on entrevoit l'essor avec l'usage du GPS. Recherche locale ( restaurant, hôtels, stations-services, voire hôpital le plus proche ) mais aussi services communautaires vont connaître une forte progression à mesure que le public sera équipé en systèmes compatibles.

La plupart de ces possibilités sont déjà en cours de développement avec le système GPS. La précision des mesures de temps et de positionnement apportée par Galileo doit permettre d'aller encore plus loin et d'assurer une fiabilité renforcée par la vocation civile instaurée dès le début dans le projet.

11 ans de retard, c'est long

Pourtant, bien des questions restent en suspens sur les coûts que vont engendrer la mise en service de Galileo et sur la nature et l'importance des débouchés. Si ceux-ci étaient bien réels à l'époque du lancement, le retard de cinq ans laisse la concurrence s'organiser et se placer sur les marchés.

Ainsi, en 2013, date du lancement commercial de Galileo, le système GPS américain sera amélioré par de nouveaux satellites GPS III plus performants et permettant de transformer le GPS en GNSS de deuxième génération, comme Galileo.

On note aussi que Galileo a manqué l'essor des PND ( Personal Navigation Devices ) et va manquer celui des téléphones portables GPS, qui débute cette année et devrait concerner 550 millions d'appareils d'ici 2012.

Les opportunités vues au lancement du projet en 2002 ne seront donc plus forcément les mêmes dix ans plus tard. Ce qui était vu comme à la pointe de l'innovation à ce moment sera déjà largement diffusé en 2013, principalement grâce au GPS.