L’annonce de Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA et rapportée par le site Politico, veut accélérer les efforts pour la conquête spatiale : les États-Unis veulent installer d’ici 2030 un réacteur nucléaire sur la Lune.

Ce projet, motivé par la concurrence grandissante de la Chine et de la Russie, s’inscrit dans ce que beaucoup appellent déjà la « seconde course à l’espace ».

Derrière cette initiative, se cachent de multiples enjeux : technologiques, géopolitiques, industriels et énergétiques. Si les panneaux solaires peuvent apporter une énergie immédiate sur la Lune, ils sont inefficaces lors des longues nuits lunaires (à moins de disposer de systèmes de miroirs pour déporter la lumière solaire, à l'étude). Disposer d'une source d'énergie stable et continue offrirait une véritable sécurité aux futurs habitants de la Lune.

Un projet nucléaire sur la Lune : une riposte à la pression chinoise et russe

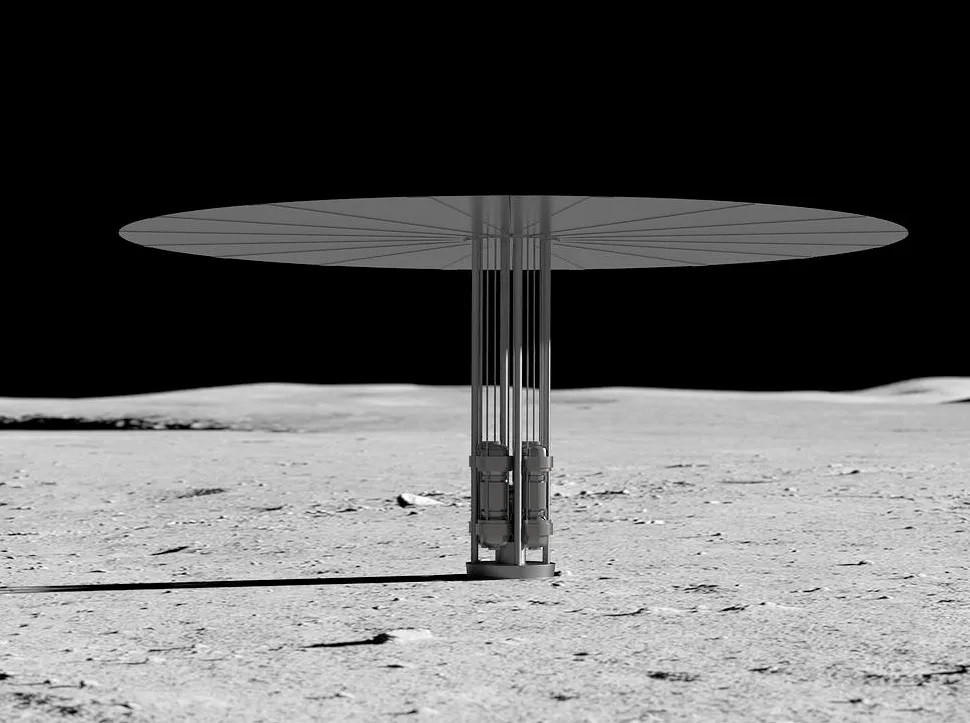

Au cœur du projet se trouve l’idée d’installer un réacteur nucléaire capable de générer 100 kilowatts d’électricité, bien plus puissant que les concepts précédents étudiés par la NASA (40 kW).

L’enjeu : garantir une présence américaine durable sur le sol lunaire à l’heure où la Chine et la Russie ambitionnent aussi d’ériger leur propre réacteur sur la Lune dès le milieu des années 2030.

Concept de mini réacteur nucléaire sur la Lune

« La première nation à y parvenir pourrait déclarer une zone d’exclusion restreignant fortement l’installation d’autres puissances, y compris les États-Unis », avertit Sean Duffy dans sa directive à la NASA.

Sans surprise, ce projet trouve ses racines dans la rivalité exacerbée qui oppose aujourd’hui les puissances spatiales mondiales et s’inscrit directement dans l’agenda de sécurité nationale américaine.

Face à ce défi, la NASA entend aller vite. Sean Duffy a demandé à l’agence de désigner un chef de projet dédié et d’impliquer l’industrie privée d’ici 60 jours, accélérant un calendrier déjà serré.

Les Etats-Unis comptent ainsi empêcher la concurrence d’établir des « zones rouges » autour de futures bases lunaires, notamment sur les sites envisagés pour le programme Artemis.

Les nouveaux enjeux d’un réacteur nucléaire lunaire : énergie, autonomie et sécurité

Pourquoi placer un réacteur nucléaire sur la Lune, alors que l’énergie solaire semble suffisante pour des missions spatiales ? C’est une question stratégique : la nuit lunaire dure 14 jours terrestres, rendant l’alimentation continue difficile avec seulement des panneaux solaires.

Un réacteur nucléaire fournit une énergie stable, ininterrompue, et pourrait alimenter une base astronautique, des équipements scientifiques, ou encore la production de carburant spatial.

Les retombées dépassent même la Lune : les concepts développés pourraient alimenter plus tard des missions vers Mars. Sean Duffy l’affirme : « Il est impératif pour la NASA d’avancer rapidement pour soutenir une future économie lunaire, l’innovation et la sécurité nationale dans l’espace. »

Arbitrages technologiques et partenariat public-privé : la recette américaine

Installant une nouvelle dynamique, la NASA souhaite ouvrir la conception du futur réacteur au secteur privé. Après une première vague de contrats attribués à des entreprises américaines pour des prototypes de 40 kilowatts, l’agence veut cette fois solliciter l’ensemble de l’industrie pour proposer, concevoir, puis livrer un système bien plus ambitieux et puissant.

Cet appel d’offres intervient alors que la NASA doit composer avec des coupes budgétaires importantes. D’après Newsweek, le pilotage du projet nucléaire est ainsi l’un des tout premiers actes de gestion de Sean Duffy comme chef intérimaire de l’agence, nommé récemment par le président Trump.

Ce pilotage public-privé n’est pas anodin : il vise à garantir l’agilité du projet, mais aussi à canaliser l’innovation américaine au service de la conquête spatiale. Il s’agit là d’un alignement stratégique déjà éprouvé, qui doit permettre à la NASA de maintenir sa place dans la compétition spatiale et de sécuriser l’« avenir industriel » au-delà de la Terre.

Conséquences géopolitiques : la compétition pour l’espace s’intensifie

La présence accrue de la Chine et la modernisation rapide de la station spatiale chinoise Tiangong confirment l’ambition de Pékin dans l’espace. La future installation d’un réacteur nucléaire — américain d’un côté, sino-russe de l’autre — risque de redéfinir puissamment les règles du jeu lunaire, mais aussi le droit international spatial et l’équilibre diplomatique.

Pour certains experts, ces décisions pourraient préfigurer la généralisation d’une doctrine d’exclusion dans l’espace, reléguant la coopération internationale au second plan.

Duffy, dans sa directive, insiste : « Il s’agit d’assurer la sécurité nationale, de soutenir l’économie lunaire future et d’accélérer le développement énergétique pour Mars. »

Ces stratégies offrent un nouveau terrain d’affrontement bien loin du simple prestige scientifique : il s’agit d’occuper le terrain, de s’assurer le contrôle des routes spatiales et d’affirmer une suprématie capable de résister à toute initiative rivale. La NASA joue ici son rôle de leader technologique, mais aussi celui de bras armé de la politique extérieure américaine.

L’après-ISS et la construction d’une nouvelle ère spatiale

Parallèlement à la course vers la Lune, la NASA prépare l’après-ISS (Station spatiale internationale), dont le remplacement devient urgent face à l’usure de l’actuelle station.

Duffy a chargé ses équipes de lancer de nouveaux partenariats pour bâtir la prochaine génération de stations orbitales. De son côté, la Chine accélère la cadence pour renforcer sa présence en orbite et mener des missions spatiales inédites testant de nouvelles technologies et appuyant sa propre stratégie de conquête de l'espace.