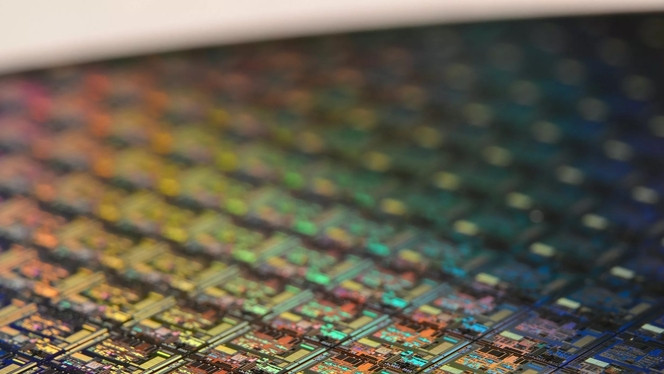

Annoncé lors d’une conférence à la Maison Blanche, le nouveau tour de vis douanier voulu par Donald Trump marque un tournant pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

S’appuyant sur la volonté de renforcer la production nationale, cette tarification inédite vise toutes les puces électroniques entrant sur le sol américain, sauf pour les groupes qui prouvent des investissements majeurs aux États-Unis.

Les promesses américaines de relocalisation se heurtent désormais à la réalité des chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que la rivalité technologique entre Washington et l’Asie s’intensifie.

Basculement historique : une stratégie américaine clivante

D’un simple geste, Donald Trump a bouleversé les équilibres du marché mondial des composants électroniques : « Nous imposerons un tarif d’environ 100% sur toutes les puces et semi-conducteurs entrant aux États-Unis. Mais si vous construisez ou avez prévu de construire une usine ici, aucun droit de douane ne s’appliquera », a-t-il déclaré solennellement.

Apple, figure emblématique de la tech mondiale, a ainsi annoncé un investissement record de 600 milliards de dollars dans l’appareil productif américain pour sécuriser ses arrières et garantir la compétitivité de ses prochains modèles.

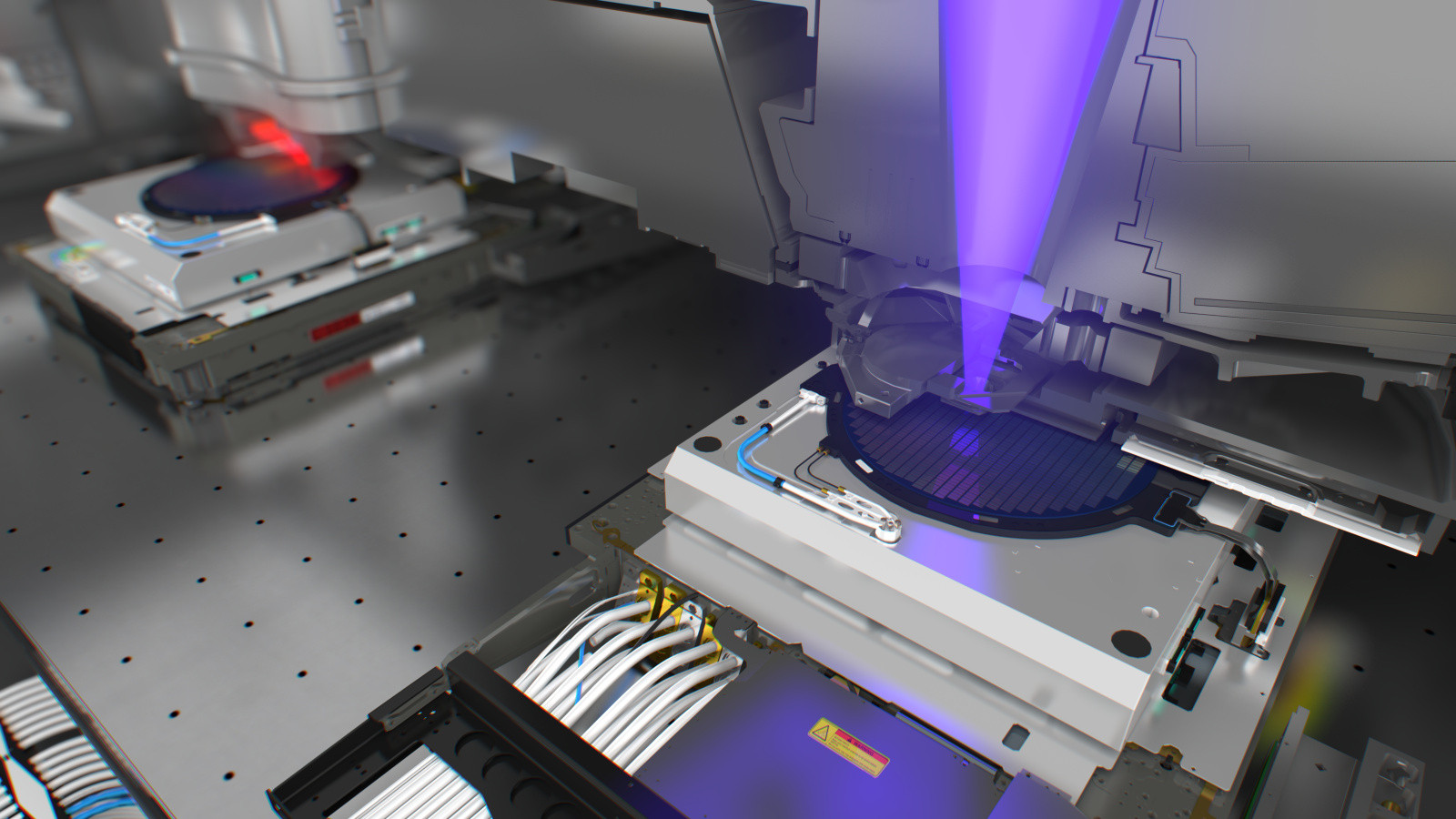

Les entreprises asiatiques, largement dominantes, sont désormais confrontées à un choix inédit : intégrer le marché américain sera conditionné à la construction rapide d’usines locales ou à d’immenses investissements sur place, bouleversant ainsi les stratégies classiques d’optimisation des coûts.

Qui gagne et qui perd ? Les grandes manœuvres mondiales

Les premières conséquences sont immédiates : « Les fabricants capables d’investir massivement aux États-Unis, tels que TSMC ou Samsung, évitent le choc tarifaire et bénéficient même d’une croissance boursière inattendue ».

À l’inverse, les industriels présents uniquement en Asie — Japon, Philippines, Singapour, Vietnam — encaissent durement le coup.

Face à cette mutation, la concurrence asiatique s’organise mais risque de perdre l’accès à un marché stratégique. D’autres redoutent une inflation sur l’électronique grand public et les équipements connectés, les consommateurs finaux étant inévitablement exposés à la hausse des prix.

Industrie, innovation et emploi : où va l’Amérique ?

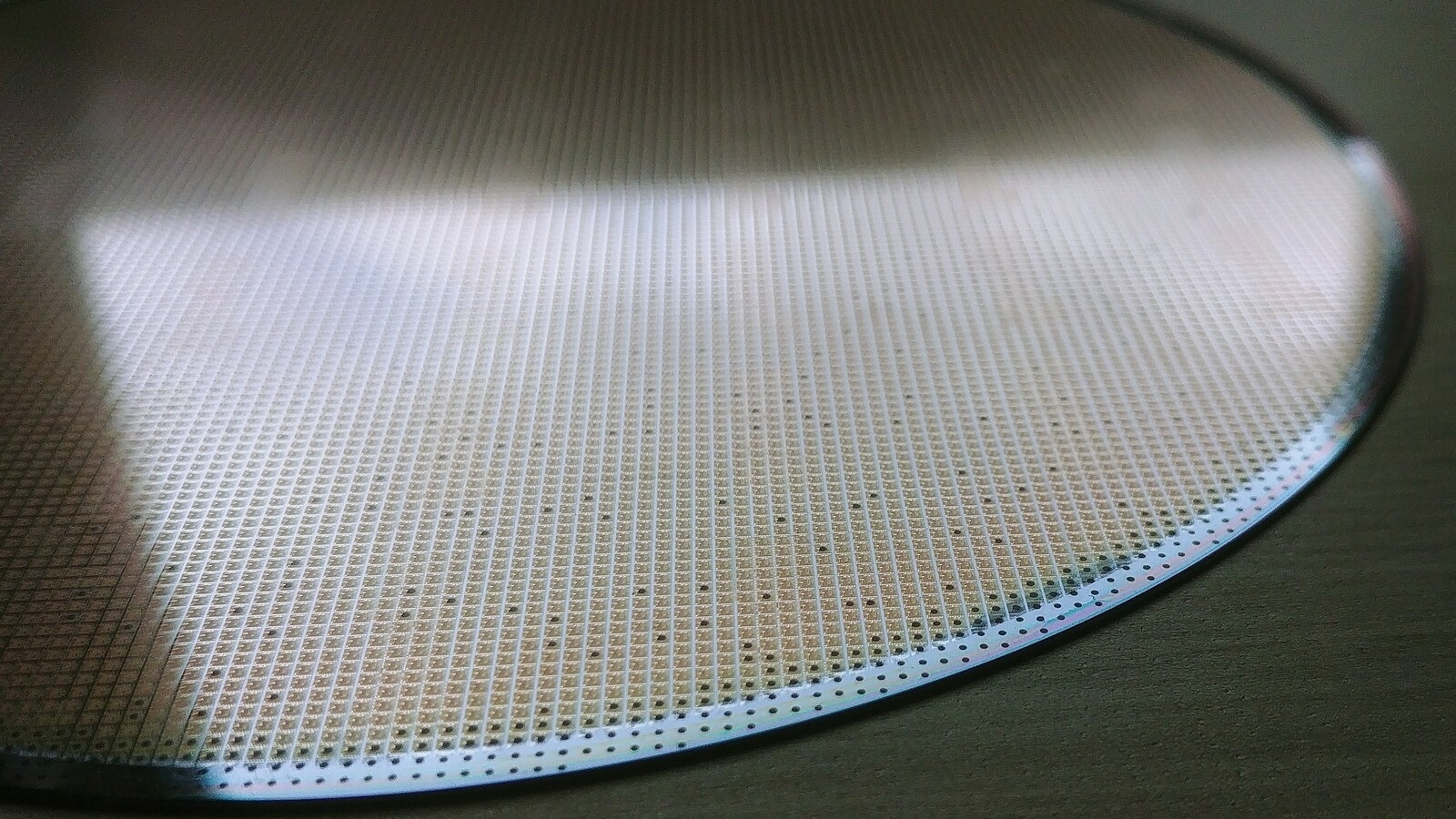

En durcissant le ton, Washington souhaite rapatrier la valeur ajoutée et relancer une industrie des semi-conducteurs fragilisée depuis 30 ans. Les États-Unis ne représentaient plus que 12% de la production mondiale l’an dernier, contre 40% en 1990. Incitations, subventions et menaces de pénalité pour les groupes qui promettraient sans réaliser : la nouvelle donne s’annonce tendue.

« Si vous prétendez construire et que ce n’est pas effectif, nous reviendrons sur la situation avec l’addition, et vous paierez. C’est garanti. », martèle un conseiller à la Maison Blanche.

Pour les entreprises de la tech mais aussi l’automobile ou les objets connectés, c’est un double défi : accélérer les investissements locaux, attirer une main d’œuvre hautement qualifiée, mais aussi composer avec une pénurie de composants et une inflation sur les matériaux.

Quels effets sur la chaîne mondiale ? Vers une nouvelle géopolitique des puces

Cette escalade douanière rebat totalement les cartes du commerce global. D’un côté, des négociations express de la part des pays alliés des États-Unis (Japon, Corée du Sud, Europe) qui ont réussi à décrocher des accords allégeant les taxes contre l’assurance d’investissements colossaux sur le sol américain. De l’autre, la Chine et d’autres nations asiatiques s’inquiètent de perdre un moteur de croissance majeur.

Un économiste américain résume : « Les multinationales qui en ont les moyens investiront aux États-Unis, mais cela risque d’accélérer l’exclusion des pays moins favorisés et de provoquer une redistribution des pôles industriels ».

Pour la première fois, le secteur des semi-conducteurs devient l’objet d’une guerre économique à grande échelle, dont les effets sur la chaîne d’approvisionnement mondiale pourraient transformer durablement la donne technologique, industrielle et même sociale.

Les prochaines étapes : incertitudes et réactions à suivre

Malgré cette ligne dure, de nombreuses zones d’ombre demeurent : niveau exact des investissements requis, modalités d’application des exemptions, durée et stabilité du dispositif. Autant de points qui, selon les acteurs du secteur, vont conditionner les stratégies à venir.

Les analystes guettent déjà d’éventuels transferts de production, de nouvelles alliances, et l’accélération d’innovations industrielles (automatisation, intelligence artificielle embarquée, refonte des chaînes de valeur).

Impossible aujourd’hui d’écarter d’autres représailles, et la question demeure : l’Amérique, en cherchant à s’assurer la suprématie des composants, ne risque-t-elle pas de déstabiliser sérieusement l’ensemble de l’écosystème numérique mondial ?